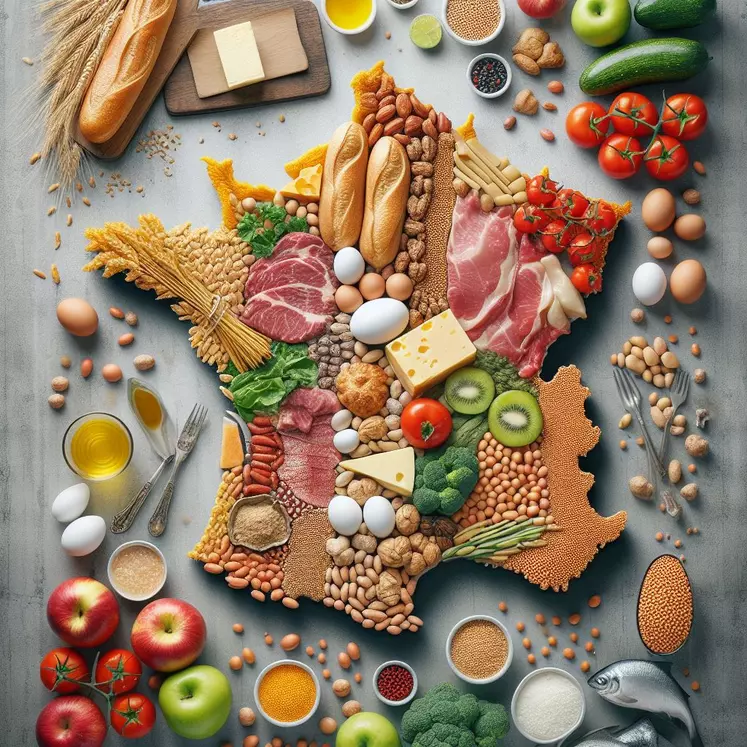

Souveraineté alimentaire : « Une dégradation, pas un effondrement »

La médiane du taux d’auto-approvisionnement des principaux produits alimentaires baisse, certes, mais n’a pas chuté en dix ans. Néanmoins la situation est plus critique sur certains produits, notamment à cause des dynamiques de consommation.

La médiane du taux d’auto-approvisionnement des principaux produits alimentaires baisse, certes, mais n’a pas chuté en dix ans. Néanmoins la situation est plus critique sur certains produits, notamment à cause des dynamiques de consommation.

« Il y a des disparités très nettes, entre la poudre de lait écrémé où l’on a une capacité d’auto-approvisionnement très forte, proche de 250 % et le dernier, l’huile de palme où l’on est à zéro », constate Cécile Guillot, cheffe du service Analyse économique des filières de FranceAgriMer lors du colloque des chercheurs du RMT Filarmoni.

Lire aussi : Souveraineté alimentaire : quelles sont les fragilités françaises ?

FranceAgriMer a suivi 35 produits principaux au sein de six filières agricoles et alimentaires. Sur ces 35 produits, 18 ont un taux d'auto-approvisionnement (TAA) supérieur à 100 % (orge, lactosérum, sucre, vins, pomme de terre, crème, lapin, ovoproduits…). Mais 10 ont un TAA inférieur à 75 % (coquillages, soja, viande ovine, miel, poissons, céphalopodes, fruits tropicaux, riz, crustacés et huile de palme). Le poulet « produit phare de notre alimentation est en train de rejoindre cette catégorie, avec un TAA qui devient critique », alerte Cécile Guillot.

Lire aussi : Souveraineté alimentaire : sur le bio, le compte n’y est pas

En dix ans, pas d’effondrement de la souveraineté alimentaire

« On entend beaucoup qu’il y a une baisse de la souveraineté alimentaire. En médiane, ce n’est pas vrai » conteste la spécialiste, car la médiane du taux d'auto-approvisionnement est passée de 105 % à 102 % en dix ans. « La situation n’est pas si catastrophique, c'est une dégradation, pas un effondrement », juge-t-elle, avant de nuancer « il y a des effets différents produits par produits ».

« il y a des effets différents produits par produits ».

La souveraineté dépend des évolutions de la consommation et de la production

L’étude de FranceAgriMer distingue cinq types d’évolution. Le TAA peut baisser car la production baisse, c’est le cas en fruits et en blé tendre par exemple. Le TAA peut baisser car la consommation progresse plus vite que la production, avec l’exemple type du poulet.

« Il faut vraiment considérer le rôle des dynamiques de consommation »

En revanche, le TAA peut s’améliorer car la production progresse plus vite que la consommation ; c’est le cas en pomme de terre et en tournesol notamment. Le TAA peut aussi augmenter car la production baisse moins vite que la consommation, comme en vin, en lapin et en ovins. « Il faut vraiment considérer le rôle des dynamiques de consommation », pointe Cécile Guillot, « avec aussi un mouvement vers des produits plus internationaux comme le riz et les fruits exotiques ».

Lire aussi : Porc : « la production baisse plus vite que la consommation » alerte Anne Richard d’Inaporc

Toutes les dépendances ne se valent pas

«Toutes les dépendances ne sont pas forcément critiques et importantes » note Cécile Guillot, illustrant « ce n’est pas grave pour le café, on ne peut pas en produire. Quant aux ovins, certes, nous sommes très dépendants, mais nous en consommons de moins en moins ». La spécialiste pointe l’importance de jouer sur le levier de la consommation, en promouvant l’origine et l’information du consommateur.

Le rôle des échanges internationaux

« Sur 35 produits étudiés, 13 présentent à la fois une dépendance élevée aux importations (20 % de la consommation) et aux exportations (>20 % de la production) » rappelle Cécile Guillot. En cause, les déséquilibres de la consommation. La France est ainsi, dans le cas des produits laitiers, déficitaire en matières grasses, mais excédentaire en protéines.

Lire aussi : Souveraineté alimentaire : l’Europe résiliente et peu dépendante

« Les importations en provenance de l’UE ne sont pas aussi critiques que celles des pays tiers puisque l’UE a été construite pour ça ». Mais Cécile Guillot pointe l’importance de diversifier les débouchés pays-tiers, notamment la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni qui ont montré leur sensibilité aux aléas géopolitiques dernièrement.

Qu’est ce que la souveraineté alimentaire ?

C’est une notion qui a émergée dans les années 90, portée par Via Campesina. Depuis 2020, et les crises sanitaire, géopolitique et inflationniste, la souveraineté alimentaire a réémergé dans les discours des États. Sa définition est fixée dans la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (LOSARGA) du 24 mars 2025 : « la souveraineté alimentaire s’entend comme le maintien et le développement des capacités de la Nation a produire, transformer, et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation saine, et le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale » .