Les maladies changent la donne du commerce

Foyers d'influenza aviaire, de la maladie de Newcastle, de fièvre aphteuse et résurgences d'ESB ont encore marqué le marché mondial des viandes en 2005. Le chapitre consacré à ce marché dans le récent rapport Cyclope le démontre encore. Le commerce des viandes « reste plus que jamais soumis au cloisonnement imposé par de multiples embargos sanitaires potentiels » affirme l'auteur, Jean-Paul Simier du Conseil régional de Bretagne, en prédisant que la variable sanitaire pourrait bien faire trébucher la mondialisation. Le risque sanitaire, qu'il soit réel ou supposé, a aussi l'effet de détourner les consommateurs, on l'a vu quand l'influenza aviaire s'est mise à progresser vers l'Ouest.

L’hypersensible Japon

Il se trouve qu'au Japon, premier acheteur mondial de viandes, réside la population la plus sourcilleuse du monde. A cause du risque supposé d'ESB dans la viande bovine américaine, l'Australie et la Nouvelle Zélande ont investi le marché japonais ; un marché diminué d'un quart à cause des cas sporadiques régulièrement découverts au Japon même. Après moult fausses annonces, les importations japonaises de bœuf américain devraient reprendre cette année, mais très doucement. Les consommateurs d'Amérique du Nord n’ont pas eu la même appréhension. Ils ont soutenu par leurs achats la production nationale.

Le Brésil et l'Argentine se sont substitués aux Etats-Unis jusqu'à ce que la fièvre aphteuse n'entrave leur élan, en octobre 2005 et en février 2006. La maladie vient du Paraguay où elle est endémique. Les embargos ne respectent pas tous le principe de régionalisation. Ainsi, le Chili a imposé un embargo à l'ensemble du Brésil.

Entre bœuf fou et poulet grippé, les consommateurs asiatiques tendent à se tourner vers le porc. Ainsi, le commerce international de viande porcine a progressé de plus de 10 % en 2005, profitant en premier lieu aux Etats-Unis (+ 24 %), au Brésil (+ 20 %) et à l'UE (+ 10 %).

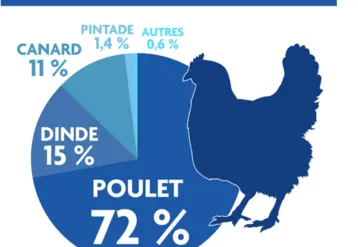

Sous la pression de l'influenza aviaire, les industriels thaïlandais et chinois se sont promptement tournés vers les produits cuits, qui demeurent exportables. Sans avoir prédit le séisme qui a ébranlé l'aviculture européenne à l'automne dernier, le rapport Cyclope avait lancé l'alerte en 2004 et souligné en 2005 la persistance du souci. Cependant, cette année l'auteur (qui écrivait en février) s'avance dangereusement en évoquant une « expansion probable » en Europe et en Afrique qui profiterait aux États-Unis ainsi qu'au Brésil. La Thaïlande, elle, demeure handicapée. En relançant de 50 % ses ventes, elle demeure à la moitié de son niveau d'avant la déclaration de l'influenza. La Chine a laissé s'installer les importations brésiliennes et argentines. Tandis que le Brésil a occupé au Japon la place laissée vacante par ces deux pays... en attendant que les États-Unis, retirés en 2004 pour cause d'influenza (souches différentes du H5N1) reprennent leurs marques. L'économie des viandes en Asie pourrait ainsi se redistribuer au gré des épidémies aviaires, d'autant plus que la volaille de chair se délocalise facilement...