Comment lutter contre l’oïdium de la vigne ? Toutes les réponses à vos questions

L'oïdium de la vigne est, avec le mildiou, l’un des ennemis principaux des viticulteurs depuis son introduction en France. Voici tout ce qu’il faut savoir pour lutter contre cette maladie fongique.

L'oïdium de la vigne est, avec le mildiou, l’un des ennemis principaux des viticulteurs depuis son introduction en France. Voici tout ce qu’il faut savoir pour lutter contre cette maladie fongique.

- 4 - Comment lutter contre l’oïdium de la vigne ?

- Quels sont les conseils en matière de prophylaxie ?

- Comment traiter l’oïdium de la vigne ?

- Quels modèles/OAD aident à prévoir le risque oïdium ?

- Quand commencer les traitements contre l’oïdium et à quelle fréquence les poursuivre ?

- Quels sont les produits conventionnels pour lutter contre l’oïdium de la vigne ?

- Comment gérer les résistances de l’oïdium ?

- Existe-t-il des produits de biocontrôle pour traiter l’oïdium de la vigne ?

- Comment traiter l’oïdium de la vigne en viticulture biologique ?

- Soufre mouillable ou soufre poudre, comment choisir ?

- Quelles sont les solutions en biodynamie contre l’oïdium ?

- Quel type d’équipement (pulvérisateur/poudreuse) est le plus efficace ?

1 - Qu’est-ce que l’oïdium de la vigne ?

L’oïdium de la vigne, Erysiphe necator, est un champignon microscopique parasite de la vigne. Il est classé parmi les ascomycètes, avec les levures, les Penicillium mais aussi la morille et la truffe.

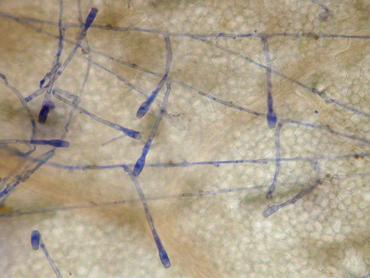

De quel type de pathogène s’agit-il ?

Contrairement au mildiou qui se développe dans la plante, l’oïdium est un parasite externe de la vigne. Son mycélium se situe en surface des feuilles et des baies, apparaissant comme un feutrage blanc-grisâtre. Il émet des suçoirs pour s’accrocher et se nourrir dans les cellules de son hôte. De fortes pluies peuvent lessiver les conidies (organes de dissémination du champignon).

D’où provient l’oïdium de la vigne ?

Importé d’Amérique du Nord, où il a coévolué avec les vignes autochtones, l’oïdium a été repéré en Europe dès 1845. Autrefois considéré comme une maladie typique des vignes méridionales, il est désormais présent dans l’ensemble des régions viticoles hexagonales.

Quel est le cycle de l’oïdium de la vigne ?

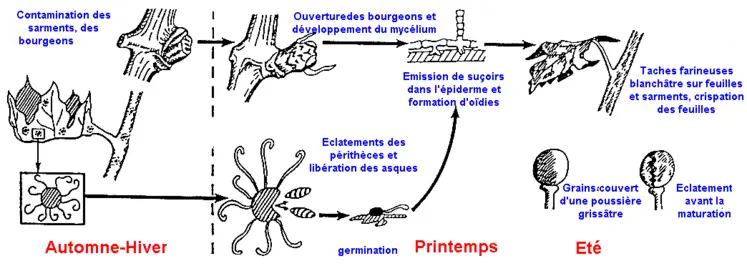

L’oïdium se conserve durant l’hiver selon deux modes :

• Il passe plus couramment l’hiver sous forme de cléistothèces qui peuvent résister jusqu’à des températures de – 12 à – 28 °C sur des feuilles au sol ou dans les écorces.

• Il peut aussi perdurer sous forme de mycélium dans les bourgeons.

À la faveur de la remontée des températures au printemps, le mycélium dormant dans les bourgeons se remet à se développer, produisant les symptômes en drapeaux. De leur côté, les cléistothèces libèrent des spores qui vont aller contaminer la vigne sous l’action de la pluie et du vent.

Plusieurs cycles de reproduction asexuée, via des conidies, vont ensuite pouvoir s’enchaîner durant la saison, en fonction des conditions météorologiques.

Quelles conditions favorisent le développement de l’oïdium sur vigne ?

L’oïdium apprécie les conditions humides (plus de 70 % d’hygrométrie) mais il n’a pas besoin d’eau liquide pour germer, contrairement au mildiou. Bien que sa température optimale de germination se situe entre 20 et 25 °C, il peut se développer dans une plage plus large, entre 4 et 40 °C. Le champignon craint les rayons UV, c’est pourquoi il affectionne plus particulièrement les vignes avec une forte vigueur, un feuillage dense, irriguées.

Tous les cépages sont sensibles à l’oïdium avec un gradient du carignan, du chardonnay et des muscats, très sensibles, au grenache et à la syrah, peu sensibles.

2 - Quels sont les symptômes de l’oïdium sur vigne ?

Le mycélium d’oïdium et ses fructifications produisent un feutrage plus ou moins poudreux qui leur vaut leur dénomination en anglais (powdery mildew).

Quels sont les symptômes de l’oïdium sur les feuilles de la vigne ?

Hormis en région méditerranéenne où il peut former des « drapeaux » bien visibles, l’oïdium n’est pas toujours facile à repérer aux premiers stades.

Lorsqu’il prend l’aspect d’un feutrage blanchâtre sur la face supérieure des feuilles, qui peuvent se crisper sous l’effet du parasite, il est déjà bien installé.

Quels sont les symptômes de la maladie sur les rameaux de vigne ?

Les rameaux contaminés par l’oïdium présentent des tâches ou des plages brunâtres plus ou moins poudreuses. L’aoûtement se fait souvent partiellement.

Quels sont les symptômes de l’oïdium sur les grappes ?

Le feutrage blanchâtre se développe sur les inflorescences et les baies qui sont réceptives de la nouaison jusqu’à la fermeture de la grappe. Des éclatements de baies sont possibles, ouvrant une porte au botrytis et à la pourriture acide.

3 - Quel est l’impact de cette maladie sur la vigne ?

Quel est l’impact de l’oïdium sur les rendements ?

Une attaque d’oïdium non traitée peut provoquer la perte quasi-totale de la récolte. Le champignon diminue la photosynthèse, provoque de la coulure s’il attaque les inflorescences. La diminution du poids de la grappe est proportionnelle à l’intensité de l’attaque. Des attaques répétées d’année en année affaiblissent le pied de vigne.

Quel est l’impact de la maladie sur la qualité des raisins et du vin ?

Goûts de moisi, notes végétales, amertume, sécheresse... les vins issus de vendanges oïdiées présentent des défauts perceptibles dès 8 % d’oïdium sur grappes (source : ICV - BASF). L’oïdium entraîne aussi une élévation du pH des vins, qui se conservent moins bien.

4 - Comment lutter contre l’oïdium de la vigne ?

Quels sont les conseils en matière de prophylaxie ?

À l’échelle du cep, tout ce qui contribue à aérer le microclimat est recommandé : fertilisation raisonnée, taille qui limite les entassements de végétation, ébourgeonnage, effeuillage… À l’échelle de la parcelle, il est possible de choisir un cépage peu sensible.

Comment traiter l’oïdium de la vigne ?

L’efficacité du soufre pour traiter l’oïdium de la vigne a été mise en évidence dès le 19e siècle. Il demeure un des piliers de la lutte de nos jours. La stratégie consiste à positionner les traitements de biocontrôle ou conventionnels en préventif car il n’existe pas de solutions totalement curatives.

Lire aussi : Les bons conseils face à l’oïdium en viticulture

Quels modèles/OAD aident à prévoir le risque oïdium ?

Considéré pendant longtemps comme difficile à modéliser, le risque oïdium est désormais intégré dans plusieurs OAD dont Décitrait mis au point par l’IFV, Movida GrapeVision chez Bayer, Agrigenius chez BASF, Vintel chez ITK.

Quand commencer les traitements contre l’oïdium et à quelle fréquence les poursuivre ?

Sur les formes en drapeaux, le premier traitement doit être positionné dès les premiers stades de développement de la vigne (stade 2-3 feuilles étalées), quitte à effectuer un premier passage uniquement dirigé contre l’oïdium.

Sur les autres formes et en fonction de l’historique de la parcelle, le premier traitement contre l’oïdium peut se faire à partir du stade 5-6 feuilles pour les cépages sensibles ou 10-12 feuilles pour les moins sensibles. Dans les deux cas, la protection durant la floraison demeure cruciale au moins jusqu’à fermeture de la grappe.

Il faut compter un temps de renouvellement de 8 à 12 jours pour les traitements à base de soufre.

Lire aussi : Bien positionner le premier traitement

Quels sont les produits conventionnels pour lutter contre l’oïdium de la vigne ?

Les produits phytosanitaires conventionnels utilisées contre l’oïdium sont classés selon sept modes d’action : les SDHI (boscalid, fluopyram et fluxapyroxade), les QoI (azoxystrobine, krezoxim-méthyl, trifloxystrobine, non recommandées en 2025 contre l’oïdium pour cause de résistances élevées), les IDM (difénoconazole, penconazole, tébuconazole, tétraconazole, méfentrifluconazole lancé en 2025), la spiroxamine, les produits à base d'aryl-phényl-kétones (métrafénone, pyriofénone), la proquinazide et la cyflufénamide. Une nouvelle substance active (la flutianile) a été homologuée en 2023, apportant un huitième mode d’action.

Dans la catégorie des CMR, on retrouve : krezoxyme méthyl, penconazole, tébuconazole, spiroxamine, pyriofénone, proquinazide.

En non CMR : boscalid, fluopyram, fluxapyroxade, azoxystrobine, trifloxystrobine, difénoconazole, tétraconazole, méfentrifluconazole, métrafénone, cyflufénamide

Comment gérer les résistances de l’oïdium ?

Selon la note technique sur les maladies de la vigne, la quasi-totalité des modes d’action est concernée par des résistances dans les populations d’oïdium. Elle recommande une à deux applications par an maximum par mode d’action. Comme pour le mildiou, l’alternance des modes d’action et des substances actives est conseillée pour limiter l’apparition des résistances. Le soufre et son mode d’action non sujet aux résistances apparaît ici comme un allié précieux en viticulture conventionnelle.

Lire aussi : Maladies de la vigne : quels sont les fongicides dont les résistances ont augmenté en vigne en 2024 ?

Existe-t-il des produits de biocontrôle pour traiter l’oïdium de la vigne ?

Le principal produit de biocontrôle contre l’oïdium est le soufre, mais le nombre des substances autorisées s’accroît progressivement, jusqu’à l’approbation récente d’un produit à base de graines de lupin germées et d’une huile de paraffine. Les vignerons peuvent aussi utiliser l’huile essentielle d’orange douce et le bicarbonate de potassium, par exemple en association avec des doses de soufre réduites.

Des stimulateurs de défenses naturelles (cerevisiane, laminarine, Cos-Oga) et des produits à base de micro-organismes (Bacillus pumilus, Bacillus amyloliquefasciens) ont montré des efficacités variables et partielles.

De nombreuses substances de base sont aussi autorisées sur l’oïdium : les lécithines, la prêle, le sel (chlorure de sodium), le lactosérum et le lait de vache, l’hydrogénocarbonate de sodium, le talc, le chitosane et l’hydroxychlorure de chitosane.

Comment traiter l’oïdium de la vigne en viticulture biologique ?

Le soufre est la pierre angulaire du traitement de l’oïdium en viticulture biologique, associé ou alterné avec des produits de biocontrôles ou des substances de base. Le soufre agit par sublimation : le traitement sera donc plus efficace par temps lumineux et frais que par temps chaud et couvert.

Soufre mouillable ou soufre poudre, comment choisir ?

Si le soufre est majoritairement utilisé sous forme mouillable actuellement, notamment pour des raisons pratiques, le soufre poudrage conserve une utilité complémentaire grâce à un effet « choc », une meilleure pénétration dans le cep et une moindre phytotoxicité. Le traitement doit toutefois être appliqué en l’absence de vent.

Lire aussi : Soufre poudre ou mouillable : les critères de choix en vigne

Lire aussi : L’oïdium ne soufre pas la poudre

Quelles sont les solutions en biodynamie contre l’oïdium ?

Outre le soufre, les viticulteurs en biodynamie peuvent utiliser les tisanes de plantes contre l’oïdium. En biodynamie, le principe général est d’améliorer le sol et les plantes par diverses préparations végétales, animales ou minérales, ce qui doit les rendre plus aptes à se défendre contre les agressions.

Quel type d’équipement (pulvérisateur/poudreuse) est le plus efficace ?

Que le soufre soit sous forme poudre ou mouillable, la qualité de pulvérisation est l’un des facteurs clés de la réussite de la protection. Le réglage des poudreuses est plus difficile, mais elles peuvent couvrir davantage de rangs en un passage.

5 - Y a-t-il d’autres solutions pour lutter contre l’oïdium ?

Quel est l'effet des biostimulants contre l’oïdium de la vigne ?

Extraits d’algues, hydrolysats de protéines, substances humiques ou minérales… les biostimulants sont des fertilisants qui stimulent le processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’ils contiennent. Si la réglementation interdit la mention d’un effet phytosanitaire à moins d’avoir obtenu une homologation, certains biostimulants renforcent l’immunité de la plante, améliorant leur résistance aux maladies telles que l’oïdium de la vigne.

Quel est l'effet des rayons UV sur l’oïdium de la vigne ?

Les essais de flashs d’UV-C sur vigne ont montré un intérêt contre l’oïdium en situation de pression faible à modérée et en association. Les rayons UV-C agissent par stimulation des défenses naturelles. Cette technologie est commercialisée par la société UV Boosting sous le nom d’Hélios vigne depuis 2020.

Lire aussi : Kubota investit dans le Français UV Boosting

La solution génétique avec les variétés résistantes à l’oïdium

En France, l’offre de variétés résistantes à l’oïdium et au mildiou s’élargit d’année en année. Outre les obtentions allemandes (ex : souvignier gris, muscaris...), suisses (ex : sauvignac) ou italienne (ex : soreli), les vignerons peuvent choisir parmi 12 variétés issues des croisements Inrae-Resdur. Trois nouvelles variétés résistantes ont en effet été inscrites en 2024 : calys N, exelys B et artys B. Ces obtentions possèdent plusieurs gènes de résistance au mildiou et à l’oïdium.

D’autres variétés issues des croisements Inrae-Resdur3 sont attendues à partir de 2026. Bien que certains gènes de résistance à l’oïdium confèrent une résistance totale à la maladie, ces variétés nécessitent tout de même deux à trois traitements par an, afin de protéger la durabilité de la résistance.

6 - Quelles sont les pistes d’avenir dans la lutte contre l’oïdium de la vigne ?

Même si la recherche sur l’oïdium est moins active que celle sur le mildiou, plusieurs sujets sont actuellement travaillés, comme l’intégration de la sporée de l’oïdium dans les modèles pour mieux prévoir les épidémies ou la mise au point de tests PCR simplifiés par bandelette pour repérer l’oïdium avant qu’il ne soit visible. Sans compter l’aide de l’intelligence artificielle pour mieux diagnostiquer la maladie sur les images des vignes.

Côté génétique, un vaste projet européen (GrapeBreed4IPM) est en cours, notamment pour rechercher de nouveaux facteurs de résistance au mildiou, à l’oïdium et au black-rot.