« Avec nos 90 vaches aubracs et 60 génisses à l’engraissement, nous dégageons 50 000 euros de revenu disponible pour deux associés »

En Lozère, David et Ludovic Cayrel élèvent 90 vaches aubracs et 60 génisses à l’engraissement chaque année. La valorisation de leurs femelles en filières labellisées associée à une conduite de précision et une autonomie fourragère quasi-totale assurent aux deux frères un revenu attractif et ce, en maintenant une exploitation à taille humaine.

En Lozère, David et Ludovic Cayrel élèvent 90 vaches aubracs et 60 génisses à l’engraissement chaque année. La valorisation de leurs femelles en filières labellisées associée à une conduite de précision et une autonomie fourragère quasi-totale assurent aux deux frères un revenu attractif et ce, en maintenant une exploitation à taille humaine.

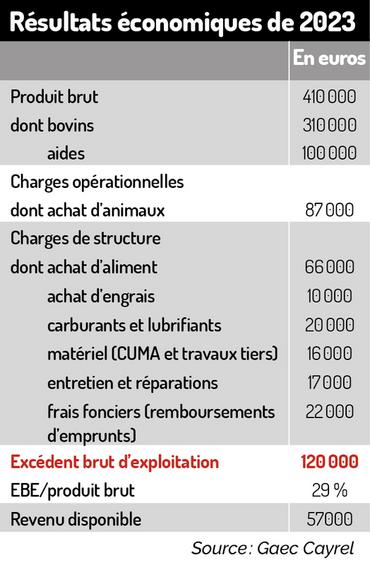

Située à Ressouches en Lozère, l’exploitation familiale a connu des évolutions, mais « jamais de révolutions ». Fidèle à la race aubrac dès ses débuts, le Gaec Cayrel a façonné un système naisseur-engraisseur bien rodé, en gardant en tête que « la quantité est souvent l’ennemi de la qualité ». « Les générations se sont succédé, en Gaec, avec comme point de repère une quarantaine de vaches allaitantes par associé », situe David Cayrel, installé avec son frère Ludovic. Un dimensionnement qui fait toujours sens puisque la fratrie est parvenue à se dégager, en 2023, un revenu disponible annuel de 57 000 euros. Entre les contreforts de l’Aubrac et le massif de la Margeride, ce n’est pas une mince affaire. Les sols sableux et caillouteux du haut plateau granitique laissent en effet peu de marges de manœuvre pour l’exploitation des terres. « Ces objectifs de rémunération sont atteignables en grande partie grâce à des filières porteuses de valeur ajoutée. Ces débouchés nous permettent également de maintenir une exploitation à taille humaine, supportable en ce qui concerne la charge de travail », souligne David.

Lire aussi | Un élevage aubrac entre de bonnes mains

Fleur d’Aubrac et Bœuf fermier Aubrac

Le Gaec Cayrel a adhéré à l’association Fleur d’Aubrac dès sa création à la fin des années quatre-vingt et valorise depuis l’ensemble de ses génisses croisées via cette marque. Elles sont abattues à l’âge de 30 mois, pour un poids moyen de 440 kg de carcasse (U = 3). Les vaches et génisses de race pure, dont la carrière de reproductrice est compromise, sont quant à elles valorisées en Label rouge sous l’appellation Bœuf fermier Aubrac. « Les deux associations gèrent la mise en marché de nos animaux dans les différents points de vente, en boucherie traditionnelle. La majorité de nos carcasses est consommée en Lozère », poursuit David, qui apprécie ces circuits de proximité.

« Nos débouchés en filières de qualité nous permettent de maintenir un élevage à taille humaine », rapporte David Cayrel

Toutes les femelles nées sur l’exploitation sont conservées et les éleveurs pratiquent le croisement charolais à hauteur de 45 %. David et Ludovic étoffent les effectifs avec l’achat de quarante génisses âgées de 10 à 18 mois, auprès de trois principaux fournisseurs naisseurs en Fleur d’Aubrac, en Lozère et dans les départements limitrophes. « Ces achats extérieurs élargissent la gamme d’âge et permettent de lisser nos ventes sur l’année », indique Ludovic, avant d’ajouter : « Notre gestion de trésorerie peut s’apparenter à l’élevage laitier, compte tenu des rentrées d’argent régulières. » Environ cinq sorties sont planifiées tous les mois. « C’est le roulement nécessaire au regard du nombre d’UGB à entretenir sur un temps long », reprend l’exploitant.

« Sur la base de la conjoncture actuelle, nous savons que quand nous mettons en place une génisse, nous la valoriserons au moins 6,20 euros le kg de carcasse. Cette visibilité nous apporte une forme de sérénité et nous permet surtout de calibrer nos coûts alimentaires », complète David. Ainsi, les éleveurs partent du principe qu’ils doivent dégager une marge de 300 euros par génisse pour couvrir la rémunération d’au moins un associé. Mais sur des zones aussi défavorables, le défi est de taille. Les charges chiffrent vite. Les performances du troupeau ont donc intérêt de suivre. Cela nécessite une rigueur de conduite dès le plus jeune âge.

Deux voies de sélection bien distinctes

L’enjeu numéro un porte sur la sélection génétique. Le Gaec Cayrel a inscrit son troupeau au herd-book dès le début des années quatre-vingt et est suivi par Bovins croissance en VA4. L’élevage travaille assidûment sur les pedigrees et les index ALait, IVMat et Ifnais pour perpétuer aptitudes laitières, qualités maternelles et facilités de naissance. En race pure, six à sept taureaux de monte naturelle sont présents sur la ferme et assurent le renouvellement.

En croisement charolais, l’IA est majoritaire et les objectifs de sélection ne sont pas les mêmes. La priorité est donnée au développement musculaire, squelettique et à la précocité. « Depuis que nous avons éliminé le gène Mh, nous pouvons nous orienter vers des profils de taureaux charolais très grossissants, ayant des notes de DS et DM plus élevées », explique David. Dans cette voie, les éleveurs retiennent des mères aubracs avec du cadre et du bassin, et visent des veaux croisés lourds dès la naissance. « Des vêlages faciles se traduisent pour nous par des ventes difficiles, relève David. C’est une contrainte que nous nous imposons, mais nous pouvons nous le permettre justement parce que nous maintenons un élevage à taille humaine. »

Lire aussi | Les aubracs en transhumance assurent revenu et tranquillité

En 2024, 43 % des primipares ont eu une aide à la mise bas, ainsi que 26 % des multipares (majoritairement pour des veaux croisés). Équipés d’une caméra et de détecteurs de vêlage, les deux frères assurent la surveillance à tour de rôle, durant deux nuits consécutives. « Nous sommes intransigeants : deux heures après le vêlage, le veau doit avoir bu 1,5 litre de colostrum », fait savoir Ludovic.

Les vêlages interviennent du 10 décembre au 10 février. « Ils démarraient initialement au 25 novembre, mais chaque année, nous les décalons un peu plus. À la sortie au pâturage, les mères avaient déjà six mois de lactation et ne profitaient pas pleinement du pic de l’herbe », explique David. Aussi, la rentrée du cheptel mère en bâtiment coïncide mieux avec la préparation au vêlage.

La mise à la reproduction intervient du 15 mars à la fin avril. Tous les matins, après la tétée des veaux, les femelles conduites en race pure rejoignent des parcelles attenantes au bâtiment en compagnie d’un taureau pour la saillie et regagnent la stabulation le soir. Le suivi des chaleurs se fait à l’œil. Les éleveurs procèdent simplement à une fouille avant l’hiver lorsqu’ils ont un doute. « Les femelles vides n’ont pas de deuxième chance. Nous avons la chance de disposer de débouchés qui nous sécurisent et nous permettent de nous poser moins de questions dans nos choix de réforme. Celles âgées de moins de dix ans sont valorisées en Bœuf fermier Aubrac », renseigne David. Chez les Cayrel, le taux de réforme approche 17 %, pour un âge moyen de sept ans.

À l’avenir, les éleveurs souhaitent grouper les naissances sur deux mois et ainsi encourager un tri encore plus strict des femelles improductives. D’après le bilan des vêlages de la campagne 2024, la productivité globale s’est établie à 104,6, contre 95,1 pour la race. L’IVV moyen affiche 372 jours (contre 378 pour la race) et la mortalité des veaux à moins de 210 jours est de 1,1 % (contre 4,9 pour la race).

Une distribution de l’aliment au cas par cas

Le cheptel mère passe l’hiver dans un bâtiment dédié de 115 places, à l’attache (avec d’un côté les femelles et leur suite en race pure et de l’autre, celles en croisement). Au printemps, les vaches et leur suite partent systématiquement en estive. Quant aux génisses d’engraissement, elles se répartissent en deux groupes de vingt à vingt-cinq têtes, en pâturage tournant sur 7 à 10 ha sur le site principal. « Quand l’herbe commence à sécher, elles mangent les regains ou bien repartent en bâtiment. Nous n’affourageons jamais dehors. Nous ne voulons pas risquer qu’elles esquintent les parcelles avec le piétinement et nous préférons suivre leur consommation de près », explique Ludovic.

En stabulation libre avec aire paillée et caillebotis (pour une capacité de 46 places), les génisses sont triées par lot de cinq à six selon leur âge. Elles reçoivent une base d’ensilage d’herbe et de foin identique pour tous, distribuée à la mélangeuse, complété par 3 à 8 kg de concentrés suivant leur stade d’engraissement et leur potentiel de croissance. Le GMQ visé avoisine 1 000 à 1 100 grammes par jour. « Nous distribuons l’aliment matin et soir au cas par cas. Cela nous permet d’ajuster les quantités au plus près de leurs besoins, d’éviter toute surconsommation ou dépôt de gras trop rapide », poursuit l’éleveur.

« L’achat de la mélangeuse, il y a huit ans, est de loin l’investissement le plus rentable. Faite sur mesure, elle sert pour tous les bâtiments et tourne toute l’année, rapporte David. Depuis sa mise en service, nous constatons une meilleure efficacité alimentaire. Ça nous a permis par ailleurs de lisser les apports en minéraux, directement incorporés dans la ration. »

Exploiter toutes les zones en herbe

Malgré ce pilotage de précision, les deux frères considèrent leurs coûts alimentaires, qu’ils estiment à 365 euros par UGB, trop élevés. Après le départ en retraite de leur mère en 2022, les éleveurs ont entamé un travail de réflexion avec la chambre d’agriculture pour recalibrer leur système de sorte de vivre à deux et identifier des leviers d’amélioration sur lesquels jouer pour gagner notamment sur l’autonomie alimentaire du troupeau.

Les exploitants ont par ailleurs abaissé le cheptel de vingt vaches et adaptent les achats extérieurs de génisses d’engraissement en fonction de l’état de leurs parcelles et des disponibilités fourragères. « La mise en place du pâturage tournant, il y a sept ans, a eu les effets escomptés dès la première année, avance David. Nous avons avancé la mise à l’herbe de quinze jours et les prairies redémarrent mieux à l’automne, au retour des premières pluies. »

Lire aussi | « Je valorise au maximum la rusticité de mes aubracs »

Les éleveurs ont ainsi reclôturé toutes leurs prairies, y compris dans les estives. « Pour les parcelles où le raccordement en eau s’avérait plus compliqué, nous avons opté pour une configuration en camembert avec une zone parking toujours accessible pour l’abreuvement », renseigne Ludovic. Les lots changent de parc tous les six jours, pour un chargement de 1,20 UGB par hectare.

Le redécoupage de l’intégralité des parcelles maximise la valorisation des terrains. « Nous avons clôturé des zones humides dans lesquelles les vaches ne s’étaient encore jamais aventurées, poursuit-il. Nous avons amélioré la qualité de nos terres, mécanisé davantage et aussi modifié nos pratiques de fertilisation », résume Ludovic (lire l’encadré). De petites initiatives, mais qui en somme, portent leurs fruits.

La luzerne, un des piliers pour regagner en autonomie alimentaire

Depuis douze ans, le Gaec Cayrel œuvre à la restauration des zones considérées jusqu’alors comme « improductives ». Les éleveurs ont remis en production 25 hectares de prairies dégradées et de sous-bois. D’abord testée à petite échelle, la luzerne est désormais implantée quasi systématiquement en association avec une graminée (dactyle/ray-grass) dans les prairies temporaires. David et Ludovic travaillent également sur des mélanges multiespèces (dactyle-trèfle violet-fétuque-brome) et sur les parcelles les plus dégradées, ces derniers essaient le méteil en semis direct pour les réépaissir. « Selon la météo, nous récoltons en foin sec ou bien en ensilage, pour sécuriser les stocks. L’enrubannage vient en dernier recours, en deuxième coupe, évoque Ludovic. À la belle pousse de printemps, nous parvenons à récolter 5 à 6 tonnes de matière sèche sur nos prairies temporaires avec association d’espèces, mais les sols sont très vite séchants. À l’automne, nous tentons de faire davantage pâturer sur pied les génisses à l’engraissement. » L’implantation de légumineuses couplée à l’introduction du pâturage tournant a permis de réduire l’utilisation d’engrais azotés, constatent les éleveurs, qui se limitent à un apport de 60 unités d’azote par hectare sur les prairies temporaires et les céréales. « Nous faisons aussi en sorte de se montrer plus réactifs, plus précis pour l’épandage de nos effluents d’élevage », ajoute Ludovic.

Chiffres clés

- 200 ha de SAU dont 40 ha de prairies permanentes, 30 ha de prairies temporaires et 12 ha de céréales (triticale) sur le site principal de Ressouches ;

- 3 estives de 20 à 30 ha situées entre 650 et 1200 m d’altitude et distantes de 20, 90 et 145 km ;

- 90 mères de race aubrac ;

- Vente de 65 génisses de boucherie, 15 vaches de réforme, de broutards et de quelques reproducteurs mâles ;

- 2 associés

Avis d’expert - Claire Forestier, conseillère bovins viande à la chambre d’agriculture de Lozère

« Un passage d’un Gaec de trois associés à deux tout en douceur »

« Au fil des générations, la famille Cayrel a fait en sorte de garder une structure à taille humaine pour faciliter la transmission, mais aussi par choix de vie, afin que la charge de travail reste supportable. Les transitions ont été anticipées et au départ à la retraite de Christiane Cayrel, la mère de David et Ludovic, en 2022, le capital social et les comptes courants ont été absorbés en l’espace de deux ans et demi. Le passage d’un Gaec de trois associés à deux n’a pas grevé la trésorerie, ni les capacités d’emprunt de l’exploitation. Des choix rigoureux ont été pris sur la conduite de troupeau pour atteindre leurs objectifs. Pas de grandes révolutions, mais des petites adaptations qui permettent d’y arriver et qui sont à la portée de tous. »