Femmes en élevage : la santé des éleveuses encore pénalisée par du matériel inadapté

Les éleveuses présentent plus de risques que les éleveurs de développer des troubles musculosquelettiques, car les équipements qu’elles utilisent sont conçus pour les hommes. La MSA agit à plusieurs niveaux pour améliorer leur santé au travail.

« J’ai des douleurs à l’épaule et au dos, parce que je fais encore beaucoup de choses à la main, témoigne Sabine Delbosc-Naudan, éleveuse de limousines à Lassouts, dans l'Aveyron. Je suis confrontée aussi à des difficultés ponctuelles, comme atteler un cardan ou ouvrir un portail qui coince. » Sabine Delbosc-Naudan est loin d’être la seule dans ce cas : selon une étude réalisée par le GIS avenir élevage, 94 % des éleveuses (toutes productions) reconnaissent avoir connu des difficultés avec un outil ou une tâche. Les principales difficultés rapportées sont les ports de charges lourdes et les tâches répétées et pénibles.

Demande de parité dans l’homologation des matériels

Engagée à la MSA comme administratrice (régionale et nationale), Sabine Delbosc-Naudan fait partie des six agricultrices qui ont rédigé le Livre blanc « 15 propositions pour lever les freins à l’exercice du métier par les femmes » que la MSA a publié en novembre dernier(1).

Ce livre blanc pointe « qu’en agriculture, tout est dimensionné pour les hommes, pour leur taille et leur force physique ». Confrontées à des équipements non adaptés, les femmes doivent souvent « forcer » et se faire mal. Ainsi, en élevage, les femmes sont deux fois plus touchées par les troubles musculosquelettiques (TMS) que les hommes. L’élevage viande est cependant moins concerné que l’élevage laitier.

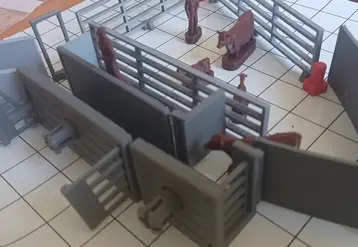

« L’une des propositions du livre blanc consiste à obtenir une parité dans les commissions d’homologation du matériel pour intégrer de nouveaux critères comme la morphologie et le poids. Nous allons nous rapprocher des constructeurs », décrit Sabine Delbosc-Naudan.

« La prévention, ça se construit »

Le matériel n’est pas le seul levier sur lequel agir pour améliorer la santé des éleveuses. La MSA propose par exemple des actions de formation et d’analyse des situations de travail afin d’adapter le travail aux activités spécifiques de la personne. Les premières sont organisées régulièrement pour des groupes en formation. Les actions sur l’adaptation du travail, elles, sont conduites par des spécialistes qui évaluent des situations réelles au travail.

« Nous avons 260 conseillers en prévention dans toute la France, explique Magalie Cayon, responsable prévention à la CCMSA. Ils peuvent intervenir dans les exploitations pour améliorer l’ergonomie des installations, chercher des stratégies, proposer des ressources ergonomiques de reconception ou d’amélioration des lieux de travail. Ce sont parfois des choses pas toujours coûteuses, mais que l’on ne voit plus quand ça devient le quotidien. La prévention se construit avec les personnes qui font le travail. »

Si l’intervention des préventeurs MSA n’est pas payante, rappelle la spécialiste, « c’est grâce aux cotisations versées par les agriculteurs pour la prévention de leurs accidents et leurs maladies professionnelles. À la MSA, nous avons tout intérêt à ce que les éleveuses ne soient pas malades. »

En chiffres

Attention à la charge mentale

Dans les exploitations d’élevage, les femmes sont préférentiellement assignées à des tâches de soin, de transformation, de ménage et de gestion comptable et administrative. Des tâches moins pénibles physiquement, moins visibles que celles des hommes, mais qui peuvent être lourdes et stressantes. À cela s’ajoute le fait que la division du travail domestique n’est pas égalitaire (dans toute la société), que les femmes sont plus souvent des « aidantes » (proches âgés, enfants handicapés) et que la vie en milieu rural offre moins de services. Tout ceci conduit à faire porter davantage la charge mentale sur les femmes. « Il faut savoir se recentrer et demander de l’aide ou de l’entraide en cas de besoin », insiste Sabine Delbosc-Naudan. Et de rappeler que les femmes comme les hommes peuvent être concernées par l’aide au répit.