Pomme de terre : l’augmentation rapide des surfaces fait-elle peser un risque sur la filière ?

Pour répondre à la demande des industriels de la transformation de pommes de terre, les surfaces cultivées augmentent chaque année. L’enjeu pour les producteurs est d’accompagner cette demande sans la devancer, au risque de voir les prix chuter.

Pour répondre à la demande des industriels de la transformation de pommes de terre, les surfaces cultivées augmentent chaque année. L’enjeu pour les producteurs est d’accompagner cette demande sans la devancer, au risque de voir les prix chuter.

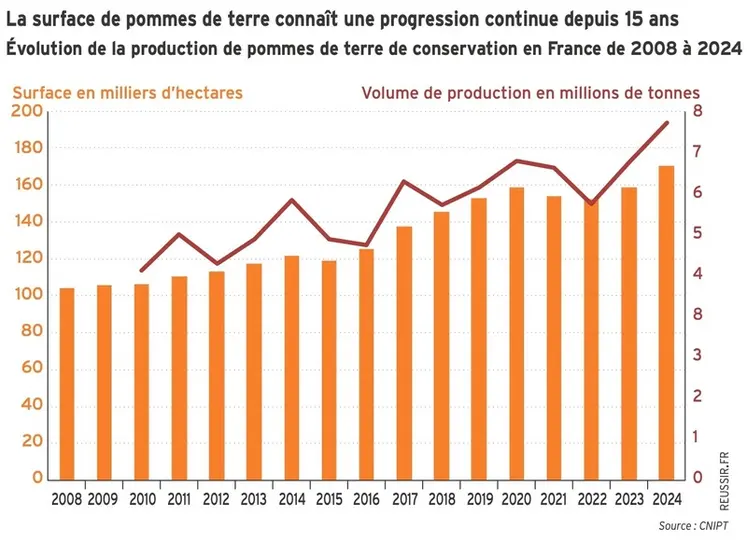

Plus de 7,5 millions de tonnes (Mt) de pommes de terre produites en France en 2024, contre 4,5 Mt en 2010. Le dynamisme de la filière ne semble pas faiblir. Après une augmentation des surfaces de 7 % entre 2023 et 2024, la tendance s’annonce la même en 2025 où il devrait se cultiver plus de 170 000 hectares (ha) de pommes de terre. « La pomme de terre fait partie des filières agricoles qui se portent bien, il faut s’en réjouir », considère François-Xavier Broutin, responsable des affaires économiques au CNIPT (1). Les dernières années sont marquées par de bons résultats pour cette production, ce qui la rend attractive dans un contexte de forte baisse de la rentabilité en céréales.

Une offre en pommes de terre qui risque d’excéder la demande

Les producteurs historiques augmentent leurs surfaces et de nouveaux venus se lancent. Ce développement est-il risqué ? La surproduction guette-t-elle la filière ? « D’ici à 2030, au regard des différents projets industriels sur le territoire français, 30 000 hectares de pommes de terre supplémentaires vont être nécessaires pour approvisionner les usines », estime Alain Dequeker, producteur dans le Nord et secrétaire général de l’UNPT (2). Seul hic, nous sommes en 2025, et sur les deux dernières campagnes, la hausse des surfaces atteint déjà près de 20 000 ha. « À ce rythme, l’offre risque de dépasser la demande, le temps que les usines se construisent », s’inquiète le responsable professionnel.

Des inquiétudes sur l’évolution des prix

Le volume de pommes de terre produit chaque année dépend à la fois de la surface et des rendements réalisés. Difficile de dire à ce stade ce qu’il en sera de la récolte 2025, mais la production française pourrait atteindre les 8 Mt avec un risque de baisse des prix. La campagne 2024-2025 s’est terminée dans des conditions compliquées avec une forte baisse des prix en pommes de terre d’industrie. Ils sont passés de 300 €/t en février 2025 à 75 €/t en juin pour la variété Fontane (France Agrimer). En outre, des stocks de pommes de terre peinent à trouver preneur, indique François-Xavier Broutin. Notamment des lots de variétés dites « exotiques », plantées dans un contexte de tension l’an dernier sur l’approvisionnement en plants après la mauvaise récolte de 2023.

Une culture avec des marges intéressantes mais pas sans risques

Le développement des surfaces est observé dans toutes les zones de production, mais c’est dans le bassin historique des Hauts-de-France (60 % de la production nationale), qu’il est le plus fort. Les surfaces ont par exemple augmenté de 10 % dans l’ex-Picardie entre 2023 et 2024. Sur ce territoire, la coopérative Noriap cherche à accompagner le développement. « À l’image de l’organisation de la filière céréales, nous nous positionnons pour essayer de structurer ce marché », avance Matthieu Beyaert, responsable des marchés de la coopérative. Parmi les gros investissements récents de Noriap figure la construction d’un bâtiment de stockage de pommes de terre à Socx, dans les Flandres. La coopérative indique également être en réflexion autour d’un projet de filière régionale de production de frites avec un outil dédié. « En tant que coopérative, notre objectif est aussi de sécuriser le revenu des producteurs, précise le responsable. Les marges intéressantes réalisées en pomme de terre sont à mettre en face des contraintes et des risques de cette culture. » Les frais engagés à l’hectare sont, en effet, élevés et celui qui se lance dans l’objectif de s’inscrire dans la durée devra investir dans un bâtiment de stockage.

Il s’agit donc de ne pas se lancer à la légère dans cette production. « Plusieurs aspects sont à regarder, estime Alain Dequeker. Ses conditions pédoclimatiques, son accès à l’eau, sa technicité ou encore la présence d’entreprises capables de faire la récolte. » Certaines terres, superficielles ou crayeuses, ne peuvent pas accueillir de pommes de terre. « Il faut garder de la cohérence et rester raisonnable », insiste Matthieu Beyaert.

Contractualiser pour sécuriser son projet

Les industriels, belges en particulier, n’hésitent pas à aller chercher des surfaces de pommes de terre au-delà des frontières des Hauts-de-France. Des producteurs de Normandie, de la Beauce, du Centre, et même de Bretagne signent des contrats pour la transformation. Benjamin Lirochon, producteur de pommes de terre en Beauce, souligne que le secteur est une zone de production principalement tournée vers le marché du frais grâce à l’irrigation. « Depuis trois ans, on voit arriver l’industrie sur notre territoire », indique-t-il. Pour lui, le facteur limitant au développement est avant tout humain. « C’est une production compliquée qui demande de la main-d’œuvre au moment des arrachages et du tri avec de fortes amplitudes horaires. » Il rappelle aussi l’enjeu sanitaire autour des rotations : « On ne peut pas revenir avec de la pomme de terre tous les ans. Pour le marché du frais, c’est six ans minimum et pour l’industrie, quatre ans. »

La question centrale à se poser avant d’augmenter sa surface ou de se lancer dans la production reste de savoir s’il y a un marché en face. « On ne peut pas y aller sans prendre en considération le besoin », souligne François-Xavier Broutin. Le plus sécurisant est de contractualiser au moins une partie de sa production avec un industriel. « J’incite à la vigilance, car quand on connaît ce marché, on sait qu’on peut finir la campagne très loin de son coût de production, prévient David Deprez, producteur de pommes de terre à Auppegard, en Seine-Maritime, et administrateur UNPT. Si un producteur de longue date est en capacité d’encaisser une mauvaise année, un nouveau producteur peut se retrouver dans une situation difficile. » Le responsable signale que certains négociants reçoivent déjà des appels de producteurs sans bâtiment de stockage qui cherchent à écouler leur récolte directement en bout de champ. « On sent bien qu’il y a un risque de surproduction », conclut-il.

Un besoin en producteurs de plants certifiés

Pour répondre à la demande croissante de surface de pommes de terre, la France doit produire davantage de plants certifiés, 30 % de plus dans les cinq ans à venir. Mais la production, encadrée par des contrats annuels, est longue (cycle de 6 à 8 générations pour obtenir un plant commercialisable), très technique, coûteuse et ponctuée de contrôles sanitaires nombreux.

La forte prise de risque technique et financière demandée à l’agriculteur multiplicateur explique en partie la baisse des surfaces en 2022 et 2023, dans un contexte de hausse des prix des intrants et de l’énergie. Les surfaces sont reparties à la hausse en 2024 et 2025, grâce à une revalorisation de la rémunération des producteurs, mais la filière peine à recruter de nouveaux agriculteurs multiplicateurs.

Un marché du frais porteur à l’export

La France est le premier exportateur mondial de pommes de terre : 3,2 millions de tonnes (Mt) ont été exportées sur la campagne 2023-2024, soit une pomme de terre produite sur deux, pour un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros. « Les exportations sont notoirement dynamiques ces trois dernières campagnes », note François-Xavier Broutin. Des pommes de terre qui voyagent, mais pas très loin : l’essentiel des échanges est intracommunautaire. Une partie de ces volumes est destinée à l’industrie de la transformation pour ce qui est des exportations vers la Belgique et les Pays-Bas (près de 2 Mt), mais le marché du frais est également dynamique. Les volumes de pommes de terre fraîches destinées à ce débouché sont essentiellement exportés vers le sud de l’Europe, ainsi que dans les pays de l’Est. Vers l’Espagne (671 000 t en 2024), l’Italie (309 000 t), le Portugal (183 000 t) et la Grèce (41 000 t), les volumes exportés sont passés de 924 000 tonnes en 2019-2020 à 1,2 Mt en 2023-2024. Cette hausse des ventes de 10 % s’est traduite par une augmentation en valeur de près de 30 %.