Fourrage : quelle opportunité de récolter l’herbe en automne ?

Entre nettoyage des prairies, valorisation des repousses tardives et constitution de stocks, la fauche automnale présente une opportunité. Si sa teneur protéique est au rendez-vous, sa valeur énergétique est faible, son coût de récolte élevé et sa conservation délicate.

Entre nettoyage des prairies, valorisation des repousses tardives et constitution de stocks, la fauche automnale présente une opportunité. Si sa teneur protéique est au rendez-vous, sa valeur énergétique est faible, son coût de récolte élevé et sa conservation délicate.

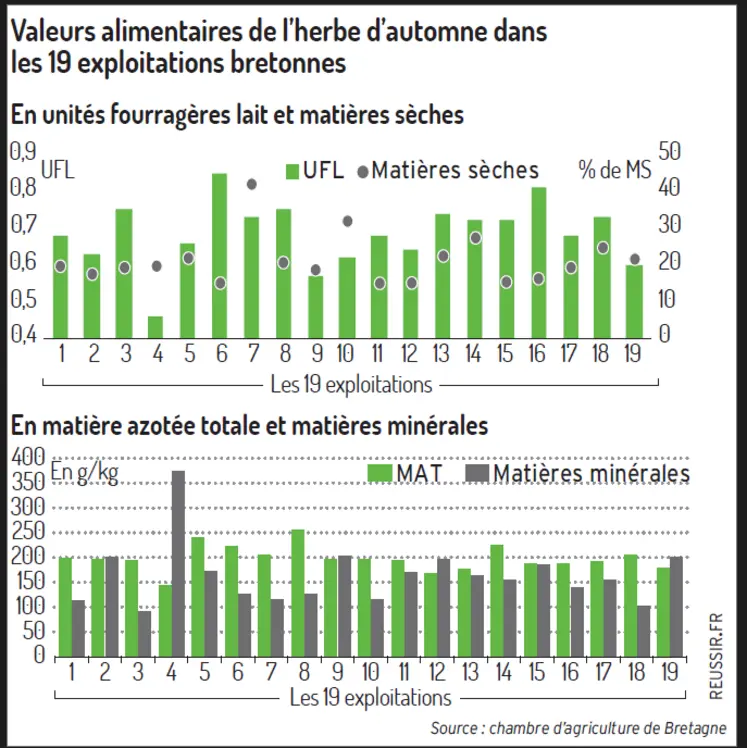

En 2024, 19 éleveurs bretons ont participé au projet HERBautomne, mené en partenariat avec plusieurs Bassins versants de la région. Il a pour objectif de créer des références autour de la récolte d’herbe en automne.

Les parcelles récoltées, d’environ 3,5 hectares en moyenne, sont principalement des prairies de fauche riches en légumineuses, ou des dérobées semées après les moissons estivales. Les récoltes se sont déroulées entre le 11 octobre et le 15 novembre.

Une récolte simple, rapide… et humide

Les conditions de récolte s’étalent sur deux jours, par temps sec et frais (environ 11 °C). La priorité est donnée à l’absence de pluie plutôt qu’à l’ensoleillement ou à la biomasse présente. Le fanage est souvent évité et l’andainage n’est pas systématique.

Tous les participants ont réalisé l’enrubannage à l’aide d’un combiné presse-enrubanneuse. Le fourrage est récolté entre 17 à 22 % de matière sèche, et les bottes pèsent environ 850 kilos brut.

Le temps de repousse varie selon les prairies : 75 jours pour les prairies dérobées, 110 jours pour les prairies de fauche. Les rendements restent modestes avec respectivement 1,8 t MS/ha et 1,4 t MS/ha. À noter que les éleveurs ont estimé sur les prairies de fauche, un rendement de 6,7 t MS/ha issues des trois coupes de l’année.

Un fourrage riche en protéines

Après trois semaines de conservation minimum, le fourrage automnal affiche une bonne teneur en protéines à 20 % de MAT. Cependant, sa valeur énergétique peut paraître faible : 0,7 UFL/kg MS (Inra 2007). Cette faiblesse pourrait s’expliquer par une teneur élevée en matière minérale (160 g/kg MS), probablement liée à la présence de terre. D’autres facteurs comme la consommation des sucres pendant la conservation sont aussi envisagés.

Le pH moyen des bottes à 4,8 est cohérent avec le taux de matière sèche, mais la qualité de conservation à long terme nécessite une vigilance accrue.

Pas d’effet sur la production

Ce fourrage est généralement distribué dès décembre, sur une période de 40 à 80 jours, à raison de 2 à 3 kilos par jour dans la ration des vaches laitières. Aucune influence notable, positive ou négative, n’a été observée par les éleveurs sur la production. Il s’agit d’un fourrage d’appoint, utilisé temporairement, sans chercher à remplacer les fourrages principaux.

Un coût élevé pour un rendement limité

Avec un coût de 130 euros la tonne de matière sèche (main-d’œuvre incluse), la fauche d’automne coûte plus cher qu’un ensilage de printemps au rendement souvent supérieurs à 2 t MS/ha. Ce coût est d’autant plus significatif que les volumes récoltés sont faibles et que des pertes lors de la conservation sont possibles.

Même si deux tiers des participants au projet HERBautomne ont l’habitude de faucher en automne, peu souhaitent étendre cette pratique. Les freins sont nombreux : surfaces disponibles limitées, météo incertaine, matériel rarement mobilisable à cette période et difficultés de stockage des bottes. La récolte automnale est donc perçue davantage comme une opportunité ponctuelle que comme une véritable stratégie fourragère.

L’herbe d’automne enrubannée, riche en protéines mais faible en énergie

En moyenne pour la récolte réalisée entre le 11 octobre et le 15 novembre 2024 dans les 19 exploitations bretonnes du projet HERBautomne :

• Rendement : 1,5 t MS/ha

• Taux de MS : 21 %

• Taux de MAT : 20 %

• 0,7 UFL

• Coûts (main-d’œuvre comprise) : 130 €/t MS

• Fourrage consommé entre 1 à 3 mois sur l’hiver

Des ensilages plutôt bien conservés, mais gare aux butyriques

Guylaine Trou, chargée d’étude en production laitière à la chambre d’agriculture de Bretagne

« L’objectif est d’avoir un pH suffisamment bas pour que le fourrage reste stable pendant le stockage et à l’ouverture. Compte tenu du taux de matière sèche faible de ces enrubannages, le pH devrait être voisin de 4,2, ce qui n’est pas toujours le cas dans les échantillons analysés, mais la plupart sont inférieurs à 47. S’il y a introduction de terre et si l’acidification n’a pas été assez rapide, des spores butyriques peuvent se développer et provoquer la formation d’acides butyriques, acétique, lactique, d’ammoniac. En moyenne, les caractéristiques fermentaires des échantillons sont conformes aux repères d’un ensilage bien conservé, mais certains échantillons semblent plus problématiques avec des pH ou une teneur en azote ammoniacal élevés, signe, pour ce dernier, de développement de spores butyriques.

Des caractéristiques fermentaires conformes en moyenne | ||||

| Moyenne échantillons 19 fermes bretonnes projet HERbautomne | Valeurs mini et maxi des échantillons | Repères : qualité de conservation excellente Inra 2007 | Repères : ensilage bien conservé Inra 2007 | |

| pH | 4,8 | 4,1 à 6,6 | < 4,2 si 20 à 25 % matière sèche | |

| N-NH3 (% azote total) | 13 | 4,8 à 37 | <= 5 | < 10 |

| Acide acétique (/kgMS) | 3,6 | 1,37 à 6,99 | <= 25 | < 35 voire 58 |

| Acide butrique | 0,4 | 0 à 3,78 | Absences ou traces | < 5 |

| Acide propionique | 0,09 | 0 à 0,39 | Absences ou traces | < 5 |

| Source : projet HERBautomne, chambre d’agriculture de Bretagne | ||||

En revanche les acides acétiques, butyriques, et propioniques restent faibles, ce qui n’a pas entraîné de problème d’appétence. La vigilance reste de mise à la distribution pour éviter le développement de butyriques (propreté de l’auge, retrait des refus…). Il serait intéressant d’étudier l’évolution de ce fourrage en cas de durée de conservation plus longue ou d’apport plus important dans la ration. »