Élevage bovins viande : « en logeant les vaches aubrac sur caillebotis avec logettes, nous réservons la paille aux veaux »

Lorsqu’il construit le bâtiment des vaches allaitantes en 2015, Vincent Tardieu, dans le Cantal, opte sans hésiter pour une stabulation avec logettes sur caillebotis. La paille est réservée aux parcs à veaux, aux génisses de 1 an et aux broutards alourdis.

Lorsqu’il construit le bâtiment des vaches allaitantes en 2015, Vincent Tardieu, dans le Cantal, opte sans hésiter pour une stabulation avec logettes sur caillebotis. La paille est réservée aux parcs à veaux, aux génisses de 1 an et aux broutards alourdis.

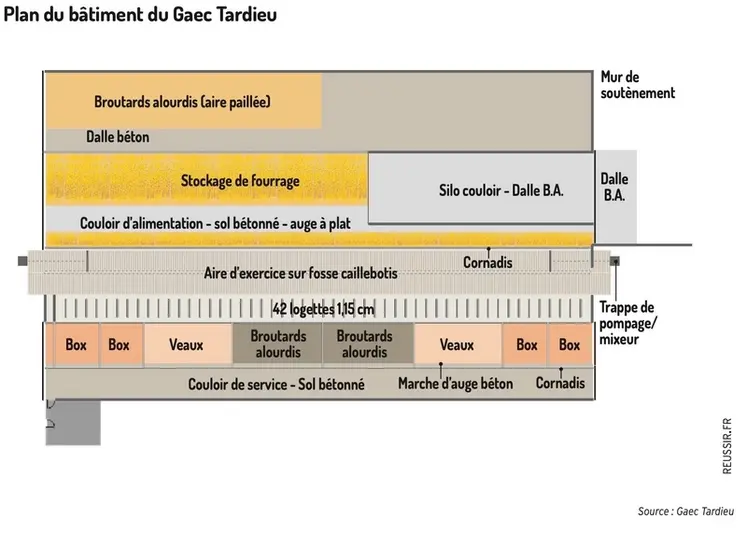

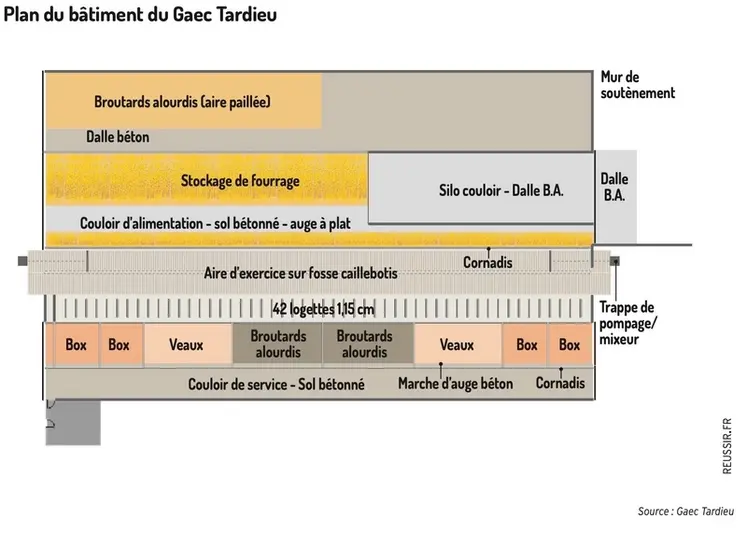

Avec six hectares de triticale, le Gaec Tardieu, à Lastic dans le Cantal, dispose d’une production de paille bien limitée pour accommoder de décembre à mi-avril le troupeau de 137 mères aubrac, leur suite, ainsi que les génisses et broutards alourdis. C’est pourquoi ces anciens éleveurs laitiers ont conçu la stabulation des allaitantes en logettes sur caillebotis, et réservent la paille aux jeunes.

Dans le bâtiment principal, les parcs à veaux (qui font également office de box de vêlage), et les cases des soixante-dix broutards alourdis sont aménagés en aire paillée. C’est aussi le cas du bâtiment qui abrite les génisses de 1 an. « Nous consommons 60 tonnes de paille chaque année », chiffre Vincent Tardieu, associé avec son père sur l’exploitation. Un tiers est acheté, autour de 65 euros par tonne, à un agriculteur voisin.

Une première couche de sciure de bois

Au moment de rentrer en bâtiment, l’éleveur pose une couche de 10 à 15 cm d’épaisseur de sciure de bois à la place de la paille. Au total, 21 m3 de sciure, achetés à 12 euros le mètre cube, permettent d’économiser quelques semaines de paille. « Grâce à l’effet asséchant de la sciure, je n’ai pas besoin de pailler pendant deux à trois semaines, les animaux restent propres, affirme Vincent Tardieu. Les premières années, nous mettions davantage de sciure, mais nous retrouvions toujours 5 cm de sciure propre en dessous au moment du curage. »

L’éleveur dédie dix minutes par jour au paillage. Le stockage des boules sur des balcons au-dessus des aires de vie lui facilite la tâche. Selon lui, « pailler depuis le balcon est plus sécurisant que le faire à la main dans les cases, surtout avec les broutards ». Une fois qu’il a fait tomber la quantité de paille nécessaire, l’activité usuelle des bovins suffit à la répartir. Les balcons peuvent accueillir jusqu’à cent boules de paille, chargées au télescopique depuis la zone de stockage et le couloir d’alimentation. Au-dessus des parcs à veaux, des treuils permettent de relever, le temps du paillage, les toits en bois aménagés pour assurer le confort thermique des veaux.

Le curage des aires paillées s’effectue au godet, une fois par an, lorsque les animaux sont dehors. Le fumier, utilisé pour fertiliser les six hectares de céréales et six hectares de maïs, est directement déposé en tas au champ.

Logettes sur caillebotis pour les vaches

Pour loger les vaches et les génisses de 2 ans, « le choix des logettes sur caillebotis était une évidence », affirme Vincent Tardieu lorsqu’il retrace la conception du bâtiment mis en service en 2015. Celui-ci accueille 80 vaches aubrac, et 40 autres sont logées dans l’ancien bâtiment des laitières (également en logettes sur caillebotis). Déjà habitués à ce type de bâtiment, les éleveurs apprécient la souplesse d’un système lisier. « C’est plus facile à gérer seul », souligne Vincent Tardieu, qui anticipe le départ à la retraite de son père. Pas de raclage : le piétinement fait descendre le lisier dans la fosse de 600 m3 située sous chaque bâtiment. Il sera ensuite épandu sur les prairies.

Les éleveurs ont opté pour un unique rang de cinquante-deux logettes, plutôt que deux rangées. Ils ont donc fait attention à aménager une aire d’exercice suffisamment large (5,50 m), afin d’assurer une surface d’aire de vie suffisante par animal et d’éviter la concurrence. Une séparation amovible, montée sur des câbles actionnés par un treuil télécommandé, permet de scinder facilement un lot. Seul inconvénient, selon Vincent Tardieu, « nous avons plus de places à l’auge que de places de couchage. Pour autant, les logettes ne sont jamais pleines, car l’aliment est toujours disponible ». La ration est distribuée une fois tous les trois jours et repoussée deux fois par jour.

Pour sécuriser la reproduction, les éleveurs pratiquent l’insémination animale sur l’ensemble des chaleurs observées en bâtiment, et utilisent la monte naturelle une fois à l’herbe.

Deux ans de travaux

Le bâtiment est le résultat de deux ans de travaux et d’un investissement total de 350 000 euros, dont 202 000 euros de charpente, 29 000 euros de maçonnerie et 9 000 euros de ferraillage et 15 000 euros de tubulaires (dont les logettes). La création de la fosse représente 44 000 euros, et 15 700 euros couvrent les caillebotis, la pompe du mixeur de la fosse et les buses des bacs à eau. Enfin, le silo intérieur chiffre 12 000 euros, et 2 000 euros de bois ont servi à la construction des balcons. Sur ce chantier, l’exploitation a bénéficié de 30 000 euros de subventions.

Préparer l’avenir dès la conception du bâtiment

Le bâtiment principal du Gaec Tardieu a été conçu pour être modulable et évolutif, et pour être utilisable par Vincent Tardieu seul après le départ à la retraite de son père. Au-delà du choix du système lisier qui limite le temps dédié au paillage, et de l’outil de contention accolé au bâtiment, ce sont une multitude de petits détails qui facilitent le travail et font gagner du temps au quotidien. « Le couloir permet de faire tout le tour du bâtiment le soir sans avoir besoin d’enfiler les bottes », souligne Vincent Tardieu. Au niveau des parcs à veaux, une place de cornadis peut servir de contention, et une balance montée sur un treuil permet de peser les veaux dès la naissance.

Le choix d’une stabulation avec un seul rang de logettes pour les vaches a permis de conserver suffisamment d’espace en largeur pour stocker la paille et l’aliment à l’intérieur du bâtiment. « Cela apporte un confort de travail certain. Tout est directement accessible, sans avoir à sortir ou ouvrir une porte », apprécie Vincent Tardieu. Un agencement particulièrement appréciable lors des hivers rigoureux des monts du Cantal. Sous l’appentis, une section de cet espace de stockage a été convertie pour loger les broutards alourdis. Vincent Tardieu n’exclut pas un jour de faire évoluer à nouveau cet espace de stockage. « Je pourrais y loger davantage de broutards, ou y engraisser des bêtes. Je pourrais aussi reculer un mur pour avoir davantage d’espace de stockage », évoque-t-il.

« Défendre auprès des banques les projets de bâtiments avec lisier »

Jérôme Delarbre, conseiller bâtiment à la chambre d’agriculture du Cantal

« Même en 2015, la construction d’un bâtiment comme celui du Gaec Tardieu constituait un investissement de taille. Pour obtenir les financements, il a fallu défendre le projet auprès des banques. Dans le cadre du projet, il faut prendre en compte le coût de fonctionnement et non seulement le prix initial. Or, si le caillebotis – ou même l’aire raclée – est plus onéreux à l’installation qu’une aire paillée, son coût de fonctionnement est bien moindre. Dans le Cantal, la production de paille est limitée, et ne couvre pas l’ensemble du besoin en paille des bâtiments d’élevage. En même temps, la production nationale de paille baisse et s’oriente vers d’autres débouchés. Résultat, à près de 110 euros la tonne, l’achat de paille devient alors une vraie annuité qu’il est important de prendre en compte dès la conception du bâtiment, en particulier sur une exploitation comme celle-ci qui achète un tiers de sa litière. Sans compter la charge de travail liée au paillage journalier et au curage. De ce point de vue, le lisier apporte davantage de souplesse, et peut être une réelle solution si l’élevage dispose d’un parcellaire dont la nature des sols se prête à son épandage. »