Le microbiote à la rescousse des vignes

La seizième journée scientifique vigne-vin de l’Institut Agro Montpellier était consacrée aux micro-organismes. Voici ce que nous en avons retenu.

La seizième journée scientifique vigne-vin de l’Institut Agro Montpellier était consacrée aux micro-organismes. Voici ce que nous en avons retenu.

Une corrélation entre mildiou et micro-organismes

Paola Fournier, postdoctorante à l’Inrae de Bordeaux, a présenté les résultats d’une étude portant sur l’exploration du microbiote afin d’identifier les antagonistes du mildiou de la vigne. Elle a mis en évidence un lien entre une présence importante de micro-organismes, bactéries et champignons, et une faible fréquence et intensité des symptômes de mildiou. « Ces espèces, actuellement testées en laboratoire individuellement ou en combinaison, pourraient constituer de bons candidats pour le développement de solutions de biocontrôle microbien efficaces contre le mildiou », a-t-elle indiqué.

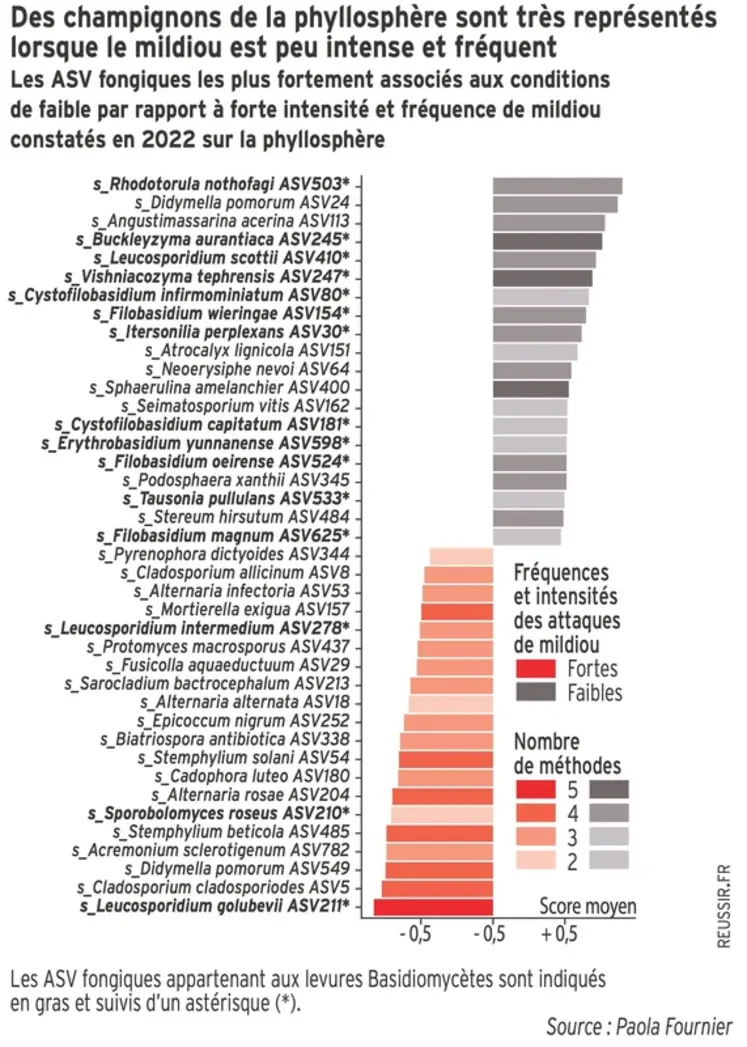

Et de fait. Ses analyses de prélèvements effectués dans des vignes de Nouvelle-Aquitaine en 2022 ont révélé la présence de 241 ASV (Amplicon Sequence Variant, soit séquence unique d’ADN obtenue par séquençage haut débit d’un gène marqueur) fongiques et de 462 ASV bactériens significativement plus abondants dans les parcelles présentant une faible intensité et fréquence de mildiou. Ces ASV ont été principalement trouvés dans le sol (141 ASV fongiques et 453 ASV bactériens) et dans une moindre mesure, dans la phyllosphère (128 ASV fongiques et 70 ASV bactériens), avec une majorité de levures basidiomycètes. Parmi ces dernières, les plus représentées sont des Rhodotorula nothofagi, des Buckleyzyma aurantiaca ou encore des Leucosporidium scottii.

« Ces levures régulent les agents pathogènes des plantes par divers mécanismes, notamment la compétition pour les nutriments et l’espace, le parasitisme et des mécanismes indirects, tels que l’induction de résistance », a décrit Paola Fournier. Elle a aussi établi que certains champignons, à l’instar de Botrytis cinerea, étaient plus abondants dans les parcelles à forte incidence de mildiou, à la fois dans le sol et dans la phyllosphère.

Impact des traitements sur les levures des baies

Quel est l’impact des traitements sur le microbiote des baies ? En absence de consensus avéré sur la question, Évelyne Aguéra, de l’Inrae de Pech Rouge et Cécile Neuvéglise, de Montpellier Supagro, ont monté leur propre étude. Elles se sont basées sur des variétés résistantes et ont comparé le microbiote de lots témoins et de lots traités au cuivre, au soufre ainsi qu’avec un stimulateur de défenses naturelles. Tous les lots ont néanmoins reçu trois traitements contre la flavescence dorée.

Il ressort de cet essai que l’impact des traitements sur le microbiote est moindre que celui de la variété. « Les champignons filamenteux des genres tels que Cladosporium, Aspergillus, Aureobasidium sont majoritaires, représentant dans certains échantillons plus de 95 % », ont ainsi relevé les chercheuses. Les levures fermentaires sont minoritaires sur baies. « L’analyse statistique des données de métabarcoding (1) des quatre variétés montre que le mode de traitement a un effet significatif sur le microbiote fongique des baies de raisins pour certaines modalités seulement : artaban en 2021 et G14 en 2022 », ont-elles poursuivi. Cette absence d’impact pourrait être due à la résistance des variétés étudiées aux maladies cryptogamiques. En revanche, les chercheuses ont noté que la composition en levures fermentaires semble impactée par les traitements, avec des conséquences sur la cinétique fermentaire. Les modalités traitées se sont en effet révélées plus riches en Metschnikowia alors que les non-traitées avaient davantage d’Hanseniaspora.

au chai

Des levures pour désalcooliser

Laurence Guérin et Anne Humbert, de chez Moët Hennessy, ont dressé un panorama des potentialités des micro-organismes à la vigne et au chai. Et l’utilisation la plus disruptive est celle de désalcoolisation totale, combinant séparation membranaire et respiration levurienne. Les chercheuses se sont en effet appuyées sur la capacité des levures, Saccharomyces cerevisiae ou autres, à respirer l’éthanol en conditions aérobies, une fois que le glucose du milieu est épuisé. « Les tests ont confirmé une tolérance maximale des levures à 6 % d’éthanol, mais l’amélioration du pH et l’enrichissement du perméat en vitamines et oligo-éléments ont permis d’accélérer le processus de désalcoolisation », ont-elles dévoilé.