Zones intermédiaires et PAC : une nouvelle aide en demi-teinte

Les zones intermédiaires bénéficient pour la première fois d’une reconnaissance dans le cadre de la PAC avec une Maec taillée sur mesure. Une mesure qui ne fera pas de miracle mais qui offre l’occasion de se pencher sur l’avenir des exploitations de ces zones.

Les zones intermédiaires bénéficient pour la première fois d’une reconnaissance dans le cadre de la PAC avec une Maec taillée sur mesure. Une mesure qui ne fera pas de miracle mais qui offre l’occasion de se pencher sur l’avenir des exploitations de ces zones.

Ni zones de montagnes, ni plaines fertiles, les zones intermédiaires (ZI), aussi appelées zones à faible potentiel, se caractérisent par des rendements modestes en grandes cultures inférieurs à la moyenne française qui se situe aux alentours de 75 quintaux par hectare. Pour la première fois, le terme de « zones intermédiaires » apparaît dans le Plan stratégique national (PSN), déclinaison française de la nouvelle PAC 2023-2027. « C’est la première réforme où les zones intermédiaires ont un traitement à part, c’est une reconnaissance politique attendue de longue date par la profession », se félicite Cédric Benoist, secrétaire général adjoint de l’Association générale des producteurs de blé (AGPB).

La concrétisation de cette reconnaissance dans la PAC s’est traduite par la création d’une mesure agroenvironnementale et climatique (Maec) dotée d’un cahier des charges adapté aux spécificités des zones intermédiaires. Qu’apporte réellement cette nouvelle mouture après l’échec cuisant de la Maec systèmes grandes cultures de la précédente PAC ?

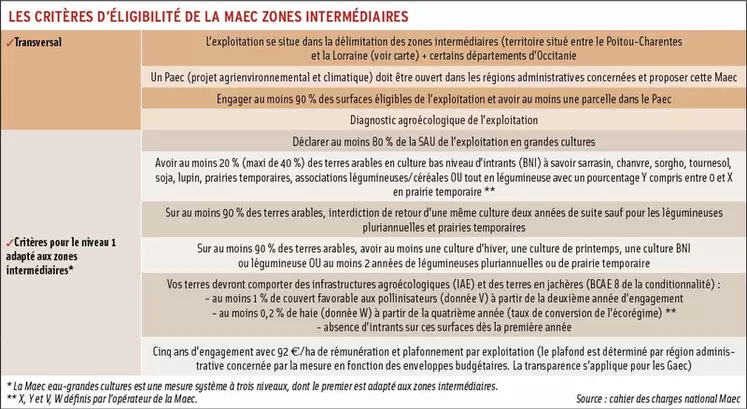

Des critères d’accès à la Maec moins contraignants

Selon le rapport du ministère de l’Agriculture consacré aux zones intermédiaires et publié en 2019, ces zones s’étendent sur une bande diagonale allant de la Charente à l’ancienne région Lorraine. S’y ajoutent depuis peu, huit départements d’Occitanie qui sont parvenus à s’intégrer au zonage au prix d’une forte mobilisation syndicale. La mesure d’aide ne sera accessible qu’aux exploitations se trouvant dans l’aire de délimitation officielle des ZI. Autre condition pour souscrire la Maec : un projet agroenvironnemental et climatique (Paec) doit avoir été déposé par un opérateur* sur le territoire où l’exploitation est située. Dans les différentes régions, la Maec ZI sera principalement portée par les chambres d’agriculture.

Contrairement à la Maec systèmes grandes cultures de la précédente PAC, la nouvelle mesure ne comporte pas de limitation des traitements phytos, seulement des exigences en termes d’implantation de cultures à bas niveau d’intrants (BNI), de rotation et de surfaces non productives. Sa rémunération est majorée à 92 €/ha, contre 74 €/ha dans la précédente mouture qui a rencontré très peu de succès. En 2019, le rapport du CGAAER faisait le constat que seules 174 exploitations agricoles avaient souscrit la Maec depuis son application en 2015. En cause, « un cahier des charges trop contraignant pour les producteurs », mentionne le document.

Une Maec limitée par son budget

La Maec zones intermédiaires nouvelle version apparaît donc plus accessible sur le plan des critères et mieux rémunérée. Ce ne sera cependant pas open bar… loin de là. Avec un budget national annuel de 30 millions d’euros (M€) pour la programmation 2023-2027, soit un peu plus de 10 % du budget dévolu aux Maec, son application risque d’être assez limitée. « Il y a eu une prise en compte politique, mais le budget alloué est insuffisant », reconnaît Cédric Benoist. En clair, les demandes seront dans la plupart des régions supérieures à l’enveloppe allouée. « La nouvelle Maec intéresse beaucoup d’agriculteurs, confirme Arnaud Delestre, président de la chambre d’agriculture de l’Yonne. Elle est intéressante au risque de manquer de moyens. »

Difficulté supplémentaire, les différentes régions concernées doivent se partager le gâteau. Ce qui donne lieu à d’âpres négociations entre la profession et les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Draaf) qui sont à la manœuvre.

Des critères pour prioriser les exploitations à accompagner

En plus du cadre national, au regard de l’enveloppe limitée, les pouvoirs publics ont intimé la profession d’établir des critères de sélection propres à chaque région pour prioriser les exploitations à accompagner. Les discussions sont toujours en cours entre la profession et l’administration pour nombre d’entre elles. En Bourgogne-Franche-Comté, où les discussions sont les plus avancées, c’est un critère de rendement qui a été défini. « Nous avons fixé à 60 quintaux par hectare le rendement moyen en blé tendre maximum pour pouvoir prétendre à cette aide, avance Édith Foucher. Mais toutes les exploitations en dessous de ce seuil ne pourront pas souscrire la Maec, les rendements les plus bas seront prioritaires. » Le budget pour cette région s’élève à 8 M€.

Dans le Grand Est, on ne s’avance pas encore sur un chiffre. « Le point bloquant entre la profession et la Draaf dans notre région, c’est le financier », assure Guillaume Heymans de la chambre d’agriculture régionale. Il y a plus de demandes que de crédits ». En Nouvelle-Aquitaine, l’enveloppe globale de la Maec ZI s’élève à 23 M€ pour l’ensemble des départements concernés. « Les critères vont être très restrictifs », sait déjà William Defiolle, de la chambre d’agriculture de la Vienne.

Tout l’enjeu pour les différentes régions est désormais d’avoir finalisé la répartition des enveloppes budgétaires et la définition des critères de priorisation avant les prochaines déclarations PAC. Et ce afin de permettre aux agriculteurs qui le souhaitent de souscrire la Maec zones intermédiaires dès cette année.

Pour Cédric Benoist, il ne faut pas attendre plus de cette aide que ce qu’elle peut donner. Production d’énergie, stockage du carbone, nouvelles filières… Pour lui, le salut des exploitations en zones intermédiaires viendra de nouvelles formes de valeur ajoutée. « La question de la gestion et de l’accès à l’eau sera aussi déterminante pour l’avenir de l’agriculture dans ces territoires », considère Arnaud Delestre.

* Chambres d’agriculture, parcs naturels régionaux, collectivités…

Qu’est-ce que les zones intermédiaires ?

Donner une définition globale de ces zones reste difficile du fait d’une grande hétérogénéité de situations. Leur point commun est la faiblesse des rendements agricoles. D’après Arvalis, les zones à faible potentiel agronomique sont, dans certains secteurs, essentiellement composées « de sols pierreux de faible profondeur sur substrat calcaire », comme dans l’Aude ou en Bourgogne-Franche-Comté. Dans d’autres secteurs, il s’agit « de sols plus lourds argilo-calcaires hydromorphes, souvent drainés », dans la partie Est. Les départements d’Occitanie sont aussi concernés par cette caractéristique. « Les rendements en blé y plafonnent autour de 60 quintaux par hectare, et stagnent voire baissent depuis plus de vingt ans », constate l’institut technique.