Les coopératives ovines s’alignent sur les besoins des éleveurs

Le modèle coopératif en filière ovine répond à un enjeu de commercialisation et de valorisation du travail des éleveurs en promouvant les signes officiels de qualité et d’origine. Les équipes de ces structures accompagnent également les adhérents sur le suivi technique, sanitaire et administratif de leurs exploitations, remodelant leur approche pour répondre aux attentes des nouveaux installés.

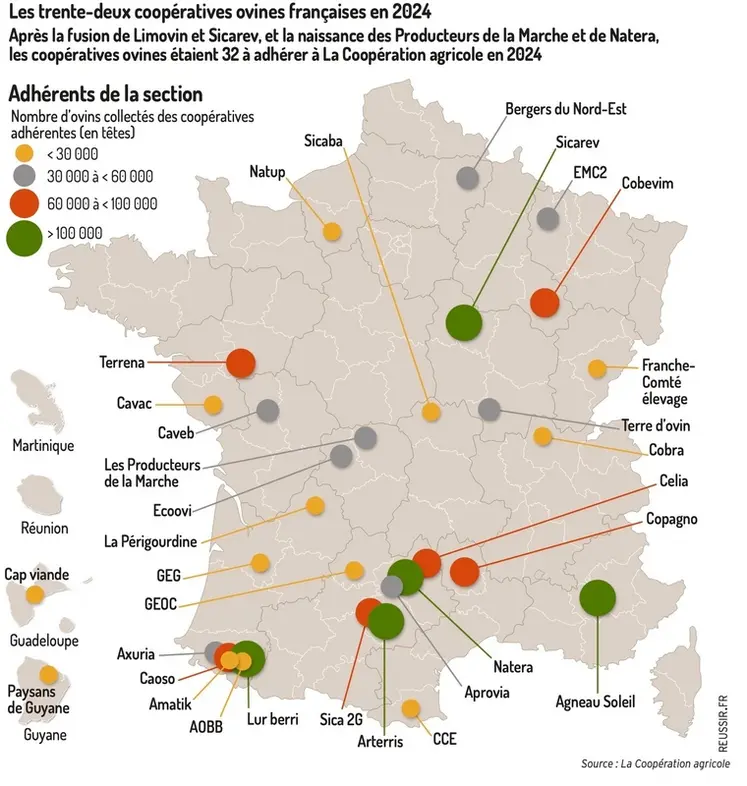

En 2024, La Coopération agricole (LCA) recensait 32 coopératives ovines réparties sur le territoire français métropolitain, pour 7 700 associés coopérateurs et 376 salariés. Ce secteur représente un chiffre d’affaires de 277 millions d’euros, avec plus de 2,11 millions d’ovins commercialisés, dont 32 % d’agneaux sous signe officiel de qualité et d’origine (Siqo). Parmi ceux-ci, les Labels rouges représentent 65,4 % des volumes, suivis par les certifications de conformité (12,1 %) et les indications géographiques protégées à hauteur de 6,4 %.

Des fusions notables de coopératives ont eu lieu ces dernières années. « Ces opérations de fusion sont inévitables, en particulier lorsque des coopératives couvrent un même secteur géographique, argumente François Monge, le président de la section ovine de La Coopération agricole. Il y a des économies à faire sur le transport et l’appui technique. Avec des coopératives de plus grande taille et un volume d’agneaux commercialisés plus important, on gagne en poids dans les discussions et négociations avec les acteurs de l’aval. »

Six coopératives qui en donnent trois

C’est le cas pour Limovin, qui a fusionné avec Sicarev en 2021. De nouvelles entités sont apparues, notamment Natera en 2024 avec la fusion d’Unicor et Capel tandis que CCBE et Celmar ont donné naissance aux Producteurs de la Marche, toujours l’an passé.

S’impliquer dans sa coopérative

L’éleveur drômois rappelle que chaque membre d’une coopérative à le pouvoir de s’impliquer dans la gestion de celle-ci. « Ce sont les associés coopérateurs qui font et qui sont le cœur de la coopérative. » Outre l’appui technique, ce sont les chauffeurs qui tissent un lieu territorial fort entre éleveurs et coopérative. « Le transport des animaux est un atout essentiel du fonctionnement des coopératives », appuie Guillaume Metz, vice-président de la section ovine de La Coopération agricole.

La plupart des entités sont dotées d’un outil de l’aval de la production, qu’il s’agisse d’un abattoir ou d’une entreprise commerciale. Il peut également s’agir d’un partenariat avec une société privée. Cela permet d’assurer une qualité de travail et/ou des débouchés sûrs. De plus, pour abattoir, travailler avec une coopérative est sécurisant puisque cela garantit à l’outil du volume toute l’année et une spécialisation en ovin.

"Le cœur de la coopérative ce sont ses associés - coopérateurs"

« La loi Egalim n’a pas changé grand-chose pour les adhérents de coopératives ovines, explique François Monge. En effet, la contractualisation fait partie de l’ADN de notre fonctionnement et les adhérents ont toujours la parole pour fixer les prix. Il faut voir le contrat négocié comme le tarif de base, auquel on va ajouter les Siqo, la saisonnalité, etc. », renchérit Guillaume Metz.

Une consommation de bio en berne

La question du moment, c’est l’avenir du bio, qui présente aujourd’hui des prix comparables au Label rouge. « Étant moi-même en agriculture biologique, j’observe que l’aliment bio est un tiers plus cher que le conventionnel. Aussi, si l’on n’est pas autonome sur l’alimentation, il est compliqué de s’en sortir », alerte François Monge. L’éleveur a vu s’inverser la tendance entre une demande en bio qui tirait la production en flux tendu à une consommation des produits bio en berne, la faute à l’inflation qui touche les ménages français.

Autour de l’agneau conventionnel flotte une aura d’irréalité, véhiculée par les cours atteints en 2025 et depuis 2021. « Le prix de l’agneau est aujourd’hui intéressant pour l’éleveur, apprécie Guillaume Metz, lui-même éleveur en Haute-Vienne. Néanmoins il est indispensable de respecter l’équilibre entre la rémunération du producteur, celle de la filière avec les différents maillons de la chaîne et la cohérence avec le pouvoir d’achat du consommateur final. »

S’orienter vers d’autres débouchés

Au niveau de la production, c’est le champ d’action d’Inn’Ovin qui promeut le métier d’éleveur à travers les Ovinpiades et qui réunit les connaissances techniques sur son site internet et via des webinaires gratuits. Enfin, au niveau de l’aval, les coopératives travaillent avec les écoles de boucherie pour attirer les jeunes dans ces métiers de bouche et attirer leur attention sur la noblesse de l’agneau.

Régularité et qualité de l’approvisionnement

En fin de compte, la coopération apporte sa pierre à la structuration de la filière ovine française en garantissant une régularité de l’approvisionnement et de la qualité des produits tout au long de l’année et sur tout le territoire. Le développement et la promotion des Siqo incombent en grande partie aux coopératives, qui sont souvent les chevilles ouvrières de nombreux Labels rouges ou IGP, permettant une meilleure valorisation du travail des éleveurs et générant ainsi un revenu plus intéressant qu’avec des produits standards.

« Les coopératives proposent dorénavant un panel de services qui s’étoffe d’année en année », nous apprend François Monge. Ainsi la plupart des coopératives proposent des ventes de reproducteurs et sont membres d’organismes et entreprises de sélection et de diffusion afin de permettre à leurs adhérents un accès facilité à l’insémination animale.

« Certaines coopératives ont un plan sanitaire d’élevage (PSE) et à ce titre, sont dotées d’un vétérinaire, soit partenaire, soit salarié de la coopérative, ce qui permet d’enrichir le maillage territorial des vétérinaires. Elles peuvent également passer commande des vaccins FCO. En bref, les coopératives sont les couteaux suisses pour les éleveurs et pour la filière », conclut le président de la section ovine de LCA.

Une stratégie « bien-être animal » dans les centres de rassemblement ovins

La Coopération agricole a adapté sa grille d’évaluation du bien-être animal bovin aux centres de rassemblement ovins et incite les opérateurs à utiliser cet outil d’amélioration continue.

La filière se dote d’outils pour évaluer et améliorer la bientraitance et le bien-être à tous les stades de la vie des animaux. Dans ce cadre, La Coopération agricole Pôle animal, en collaboration avec ses coopératives adhérentes, a adapté à la filière ovine la grille interprofessionnelle diagnostic bovins en centre de rassemblement.

Le séjour de l’animal évalué de A à Z

Cette nouvelle version s’adresse à tous les centres de rassemblement d’ovins de plus de trois semaines (centres d’allotements, marchés, foires, …). Il permet d’évaluer le respect du bien-être, du déchargement des animaux à leur chargement, y compris durant les phases de manipulation et durant l’hébergement.

Une nuance est cependant à noter : les situations de déchargement et de chargement sont observées uniquement sur les camions appartenant au centre pour du transport national tandis que les observations sur les animaux sont réalisées sur tous les animaux qui transitent par le centre, peu importe leurs provenances et destinations, qu’elles soient nationales ou internationales.

Répéter régulièrement l’évaluation

La grille de diagnostic propre aux ovins reprend la grille destinée aux bovins quasiment à l’identique, à l’exception de quelques spécificités propres aux espèces. Cette grille s’intéresse à la totalité des aspects réglementaires relatifs aux autorisations administratives, à la conception du bâtiment de rassemblement, aux équipements de transport, aux zones de chargement et déchargement, aux espaces de contention et de tri et au logement et à la gestion des animaux sur le centre.

Si réaliser ce diagnostic une première fois permet de faire un état des lieux et de mettre en exergue des axes d’amélioration, il est recommandé de renouveler l’expérience de façon annuelle.

Cette pratique permettra de s’assurer du bon fonctionnement du centre de rassemblement en termes de bien-être animal, mais aussi d’ajuster régulièrement les pratiques selon les résultats obtenus. Il est aussi conseillé d’étaler le diagnostic sur plusieurs jours et de le réaliser à des périodes différentes afin d’observer différents cas de figure.

Selon les catégories d’animaux mais aussi en fonction des températures extrêmes basses et hautes et selon l’activité du centre qui peut être parfois plus intense, les observations peuvent être différentes.

Enfin, il est bon de noter que ce diagnostic est relativement peu chronophage. Réalisé d’un bloc, il peut nécessiter une demi-journée mais réalisé en plusieurs temps comme mentionné à l’instant, le travail est finalement peu prenant.