La perte de compétitivité de l'industrie et Egalim menacent notre souveraineté alimentaire, selon une étude

Une étude d’Agriculture stratégies affirme qu’une faiblesse du secteur de l’agroalimentaire amplifiée par l’inflation et la loi Egalim menace la souveraineté alimentaire du pays.

Une étude d’Agriculture stratégies affirme qu’une faiblesse du secteur de l’agroalimentaire amplifiée par l’inflation et la loi Egalim menace la souveraineté alimentaire du pays.

Les auteurs d'une étude publiée le 26 janvier, Jacques Carles et Alessandra Kirsch, à la tête d'Agriculture Stratégies (ex-Momagri), expliquent que le solde commercial continue à se dégrader et reste positif uniquement grâce aux vins et spiritueux depuis 2016, et dans une moindre mesure aux céréales. Dans l'étude La perte de compétitivité des IAA françaises affaiblit notre souveraineté alimentaire, ils écrivent : « Les produits transformés hors boissons ont sombré dans le déficit commercial depuis 2007. Cette tendance est spécifique à la France puisque dans les autres pays européens, le secteur agroalimentaire a investi pour gagner en productivité et rester compétitif ; la balance commerciale des produits transformés hors boissons est largement positive et augmente en Europe, alors qu’elle continue à se dégrader en France ». L’Hexagone a perdu des parts de marché à l’export, mais également sur le sol national. Malgré des taux d’auto-approvisionnement importants dans la majorité des productions, le pays importe désormais 20 % de son alimentation, majoritairement sous forme transformée. « Les exemples sont multiples : la France exporte des animaux entiers, et importe des morceaux découpés, elle exporte des pommes de terre et importe des chips, elle exporte du lait et importe des matières grasses, elle exporte du blé et importe de la farine et des pâtes… » commentent les auteurs.

🟥[L'agriculture française - quelle souveraineté et quelle compétitivité ?] 🟥

— xavier_hollandts (@xavierhollandts) January 26, 2022

Les analyses de @AgriStrategies se suivent et se ressemblent - toujours aussi pertinentes et pédagogiques

Mini-thread sur la dernière en date ⬇️⬇️⬇️https://t.co/fD3RobGLnx

Selon eux, dans le secteur de la viande, l’aval de la filière a également sa part de responsabilité sur la compétitivité des produits finis : une étude de l’Itavi a démontré que si le coût sortie d’élevage est le même entre la France et ses voisins, il augmente bien plus ensuite après abattage. Il semblerait que les autres pays européens aient des outils de transformation bien plus efficaces et modernisés, selon Agriculture Stratégies.

« La dégradation des taux de marges de l’industrie agroalimentaire française a en effet conduit à un manque d’investissement qui, à terme, a entrainé une baisse de la productivité. Le taux de valeur ajoutée des IAA a augmenté dans les pays voisins alors qu’il a diminué en France de 14,5 % entre 2008 et 2018. C’est ainsi que la production des IAA a augmenté chez nos voisins, alors qu’elle commence à diminuer en France depuis 2014 » avancent les auteurs.

Concentration de la grande distribution

Pour ces derniers, plusieurs raisons peuvent expliquer le déficit de compétitivité des IAA : une fiscalité supérieure à la moyenne européenne et un coût du travail plus important, associé à une règlementation lourde qui pénaliseraient les industriels français. L’étude pointe aussi du doigt le rôle de la grande distribution avec une guerre des prix débutée en 2012 entre distributeurs qui a paradoxalement conduit au regroupement de ceux-ci dans des centrales d’achat leur permettant de mutualiser leurs approvisionnements, dans l’objectif d’acheter moins cher. « Désormais, 4 de ces centrales d’achat disposent de 92 % de parts de marché à l’achat de la grande distribution sur le territoire national. Avec cette position d’oligopole, celle-ci est en mesure de dicter ses conditions aux industriels afin de continuer à mener une guerre des prix sans merci » constatent les auteurs qui estiment que la situation perdure, malgré les garde-fous législatifs, parce qu’elle permet de maintenir des prix bas aux consommateurs.

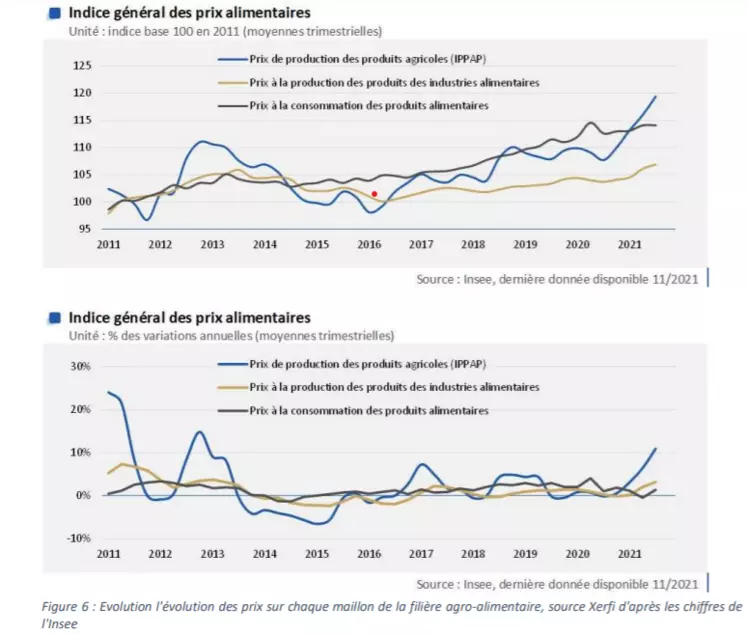

Ils rappellent que la part du budget des ménages dédiée à l’alimentation est ainsi passée de 25 % en 1960 à 13,2 % en 2019 alors que les autres postes de dépenses ont augmenté et expliquent « Difficile pour les IAA françaises dans ce contexte de passer les hausses de prix nécessaires au maintien de leurs marges. Les transformateurs n’ont alors d’autre solution que de faire pression sur leurs fournisseurs pour abaisser leurs propres coûts. Mais l’effet cumulé de la hausse du prix des matières premières, de celle des emballages et de l’énergie, de la loi Egalim qui impose désormais une transparence sur le prix des denrées agricoles, rendu non-négociable dans les négociations commerciales, va indubitablement rendre nécessaire une hausse des coûts des tarifs des fournisseurs ».

Perspectives peu favorables à cause de la loi Egalim

Pourtant, avant même la fin des négociations commerciales prévues le 1er mars, certaines enseignes ont d’ores et déjà annoncé le blocage de produits d’appel à un niveau de prix fixe, et se postent en défenseurs du pouvoir d’achat, prêts à refuser toute augmentation. Or, quand les prix à la production augmentent, si le prix final reste stable pour le consommateur, c’est parce qu’un maillon de la chaine alimentaire a encaissé la perte.

L’étude montre que les industries agroalimentaires ont augmenté leurs tarifs sortie d’usine de 5,8 % depuis 2011, là où les prix au commerce de détail ont augmenté de près de 14 %. Elle conclut : « Alors que la France reste centrée sur le soutien à la production et cherche à mieux rémunérer ses producteurs, elle a oublié de renforcer ses capacités de transformation, indispensables à la conquête de nouveaux débouchés pérennes et à la création de valeur. Dans cette perspective, la loi Egalim, qui vise à mieux rémunérer (avec raison) la production agricole primaire, place l’industrie dans une position délicate. Les transformateurs vont voir leurs marges déjà réduites se compresser encore face à la sanctuarisation du prix agricole et la pression des distributeurs, mieux organisés », écrivent les auteurs.

Ils craignent ainsi une incitation à s’approvisionner ailleurs, voire une désindustrialisation agroalimentaire accélérée. Ils préconisent une modernisation des outils de transformation, accompagnée d’incitations à acheter français pour l’industrie comme au niveau des consommateurs et martèlent : « La politique devra cesser de n’être qu’agricole pour devenir agricole, agroalimentaire et alimentaire et remettre en phase chaque maillon des filières pour une pleine coopération, à l’échelle française comme européenne ».