Une stabulation d’altitude confortable

Pour sa stabulation, Jérôme Pitot a opté pour le bois. La couverture isolante atténue les variations de températures extérieures. Les entrées d’air judicieusement disposées contribuent à une bonne ambiance.

Pour sa stabulation, Jérôme Pitot a opté pour le bois. La couverture isolante atténue les variations de températures extérieures. Les entrées d’air judicieusement disposées contribuent à une bonne ambiance.

Au moment d’une installation, les bâtiments d’élevage font partie des investissements prioritaires pour démarrer sur de bonnes bases et améliorer ses conditions de travail. » souligne Jérôme Pitot, à la tête d’un troupeau de 70 Charolaises à Andelat, à côté de Saint Flour dans le Cantal à 860 mètres d’altitude. Ancien responsable « viande bovine » au sein des JA, ses vaches sont hivernées depuis trois ans dans une magnifique stabulation en bois pour laquelle un soin particulier a été apporté à l’isolation et au renouvellement de l’air.

Pas question d’utiliser l’ancienne étable entravée. Un bâtiment du XIXe siècle situé comme dans la plupart des fermes du Cantal en prolongement d’une maison d’habitation. « Mon père tenait à ce que cette étable soit définitivement désaffectée. Et de toute façon, il m’est interdit de travailler dans ce type de bâtiment dans la mesure où je suis allergique à la poussière de foin. Il était pour moi impératif d’avoir un bâtiment parfaitement aéré. » La stabulation a été réalisée en ce sens en bénéficiant des conseils de Jérôme Delarbre, technicien bâtiment à la chambre d’agriculture.

Côté cahier des charges, Jérôme Pitot voulait une stabulation libre de 70 places où il puisse également travailler seul sans difficultés. Le relief accidenté fait qu’il n’avait guère de choix pour l’emplacement. Seule volonté, l’installer à proximité et parallèlement au principal hangar de stockage le long duquel est positionnée la stabulation réservée aux laitonnes et broutards. La volonté était aussi de conserver un espace suffisant entre ces deux bâtiments pour installer un parc de tri-contention digne de ce nom. Le bois était analysé comme un plus pour l’esthétique mais également pour l’ambiance et l’insonorisation.

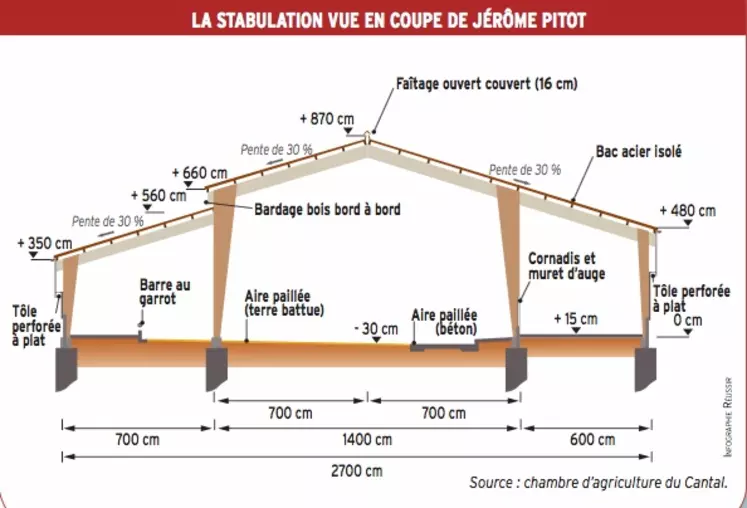

52 mètres de long pour 27 mètres de large

« Le chantier a démarré en 2012 juste après mon installation. Terrassement, charpente et couverture ont été réalisés par une entreprise. Tout le reste (bardage, maçonnerie, tubulaires…) a été fait en auto construction. C’est aussi ce qui explique une mise en service à l’automne 2015. »

Le bâtiment retenu forme un rectangle de 52,2 m de long pour 27 m de large. Il se compose de 4 cases (deux de 21 places et deux de 14 places) avec deux couloirs d’alimentation : un pour les mères, un pour les veaux. Cela a contribué à élargir le bâtiment mais facilite affouragement et surveillance. « Je fais du vêlage d’hiver (décembre à mars) mais je pourrais tout aussi bien faire du vêlage de début d’automne. » Une des particularités de la stabulation est d’avoir une couverture réalisée avec des panneaux en tôle sandwich de 4 cm d’épaisseur avec mousse isolante. Cette solution a pour inconvénient de ne pas laisser passer la lumière mais permet une bonne isolation. Associée à l’excellente ventilation cela ne génère pas de condensation. « Je n’ai jamais eu de murs, de poutres ou de cornadis humides. Pas non plus de poils mouillés. Une bonne ventilation est d’abord un atout pour la santé des animaux, mais permet également à un bâtiment de bien vieillir », précise Jérôme Pitot.

Réduire l’amplitude thermique

La toiture isolée réduit l’amplitude thermique. « L’hiver dernier, quand il a fait -15 °C dehors, il faisait -3 dedans. Et lors de belles après-midis de début de printemps quand il faisait 20 °C dehors j’avais environ 15 °C dans la stabulation. »

Pour faire entrer la lumière de tous côtés, les pignons nord et sud et les deux longs pans est et ouest accordent une large place à des panneaux transparents polycarbonate triple épaisseur de 16 mm. Même lors de tristes journées d’automne, il est possible de lire le journal dans le bâtiment. « J’ai cessé de préconiser les translucides quand je me suis rendu compte qu’avec les bâtiments couverts de panneaux photovoltaïques il était tout à fait possible d’avoir des bâtiments lumineux en accordant suffisamment d’importance à l’éclairage latéral. Attention toutefois, à ne pas accorder trop d’importance aux translucides côté sud pour éviter l’'effet de serre' », précise Jérôme Delarbre.

Le couloir d’alimentation des mères fait 6 m de large. Il est utilisé pour stocker un peu plus de la moitié du foin nécessaire pour l’hiver. Cela se traduit par trois rangées de bottes rondes à la base et en hauteur. « Les premières semaines cela pénalise un peu les entrées d’air et de lumière. Mais comme j’utilise d’abord les bottes du haut de la pile, cette gêne dure peu. Côté temps de travail, il ne me faut guère plus d’un quart d’heure matin et soir pour affourager tant qu’il n’y a pas de veaux. La première année je pensais pailler à la main. J’ai vite renoncé ! »

Décroché de toiture, côté est

Pour favoriser la luminosité tout en permettant une entrée d’air au niveau du toit, le choix a été fait de positionner un décroché de toiture, côté est de 1 m de hauteur. Il se situe à la verticale de l’extrémité de l’aire de couchage paillée des mères. Il se compose d’une alternance de bardage (planches de résineux de 27 mm d’épaisseur et 17 cm de largeur, séparées par jour de 1 cm). Il est rendu nécessaire compte tenu de la largeur du bâtiment. Cette entrée d’air au niveau du toit vient en complément des entrées d’air latérales situées à plus de 2 m de hauteur sur chaque long pan est et ouest. Lesquelles peuvent être plus ou moins ouvertes par une simple planche. Même s’il est toujours important de penser à un vide sanitaire, ce type de bâtiment pourrait aussi être utilisé en été pour engraisser des animaux sans craindre la chaleur excessive.

S’il devait le refaire, Jérôme Pitot supprimerait les portes extérieures positionnées dans l’alignement des cases à veaux. Initialement mises en place pour faciliter le curage, elles sont très peu utilisées. Les cases à veaux sont curées depuis les cases des mères.

Une toiture en bacacier isolé revient actuellement à environ 33 € HT le m2 posé, contre environ 20 € pour du fibrociment. Pour les plaques translucides utilisées pour les longs pans et les pignons, c’est environ 30 € du m2 posé.

Possibles améliorations

La stabulation est 100 % paillée. Même s’il cultive 10 ha de céréales, Jérôme Pitot reconnaît que cette litière est un handicap pour les coûts de fonctionnement. Pour cet hiver, il a fait rentrer de la plaquette forestière qui sera étalée en sous-couche. Pour les années à venir, il s’interroge sur la mise en place d’une fosse sous caillebotis à l’arrière du quai d’alimentation des mères ou bien d’un couloir raclé. Deux options techniquement envisageables. La grande portée de la charpente permet de ne pas avoir de poteaux sur l’aire paillée.

Autre possibilité d’amélioration nettement moins onéreuse : la réalisation d’un « microclimat » en positionnant sur la moitié de la surface des cases à veaux un cadre sur lequel sera tendu un filet brise-vent. Cela évite les retombées d’air froid. « Les veaux ne se font pas prier pour se mettre dessous, c’est un signe qui ne trompe pas », précise Jérôme Delarbre qui conseille également d’habiller les barrières entre deux cases pour éviter les courants d’air latéraux.

Jérôme Delarbre, conseiller bâtiment à la chambre d’agriculture du Cantal

"Tamponner les variations de température extérieure"

« La nécessaire ventilation des bâtiments est une notion parfois difficile à faire appréhender aux éleveurs. C’est d’autant plus compliqué en altitude où les éleveurs ont tendance à trop calfeutrer par crainte du froid. Dans le Cantal, où les températures descendent couramment en deçà de -15 °C, les toitures isolées sont une évolution technique intéressante pour tamponner les variations de température extérieure, en particulier en fin d’hiver quand il gèle encore fort la nuit mais que le soleil est déjà haut. Les stabulations non isolées sont alors souvent des frigidaires au lever du jour puis des étuves dans l’après-midi. On a cette situation dans bien des appentis construits pour loger les veaux à côté d’anciennes étables entravées. Ces différences de température associées à une humidité excessive faute de renouvellement de l’air sont particulièrement pénalisantes. Les bovins ne sont pas frileux mais craignent l’humidité, les courants d’air et les fortes amplitudes thermiques. Il ne faudrait pas aller au-delà de 10 °C entre le jour et la nuit. »