Les protéines européennes dans l'alimentation des porcs, une bonne idée pour le climat

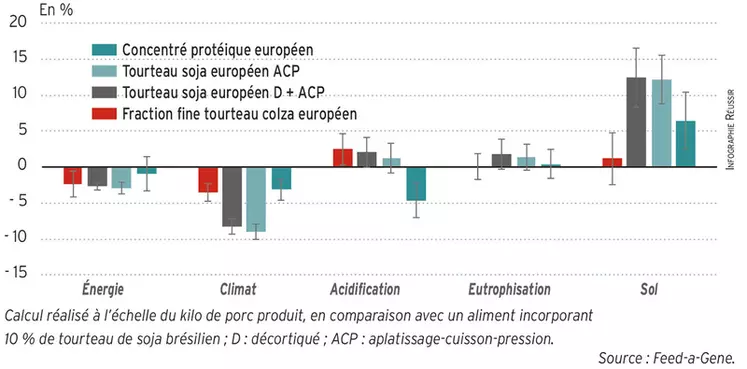

Utilisées en substitution à 10 % de soja brésilien, les protéines européennes ont une action positive sur le climat. Mais leurs émissions en ammoniac et les surfaces requises sont plus importantes.

Utilisées en substitution à 10 % de soja brésilien, les protéines européennes ont une action positive sur le climat. Mais leurs émissions en ammoniac et les surfaces requises sont plus importantes.

Des sources de protéines européennes pour remplacer le soja brésilien dans l’alimentation des porcs, une bonne idée pour le climat ? Oui d’après le projet européen Feed a Gene, mais en se comparant à des rations avec plus de 10 % de tourteau de soja Brésilien, et avec potentiellement plus d’émissions en ammoniac et de surfaces requises. Ces conclusions soulignent la diversité des enjeux et de fait la complexité de la question. L’idée de départ est pourtant simple : la production de soja au Brésil est en partie associée à de la déforestation de forêt primaire, ce qui a un effet sur le climat. Il s’agit donc de substituer le soja Brésilien utilisé dans les rations des porcs par des sources de protéines produites en Europe.

Le projet Feed a Gene a travaillé sur quatre sources de protéines européennes (SPE) innovantes, avec des déploiements industriels à différents stades :

- Une fraction fine de tourteau de colza obtenue par un broyage et un tamisage de tourteau de colza avec pour objectif de concentrer la teneur en protéines. La technologie est au point et l’application industrielle pourrait démarrer.

- Un concentré protéique de biomasse (ray-grass, trèfle) pressée, précipitée et séchée. Cette technologie encore en phase expérimentale au Danemark vise à valoriser des surfaces importantes en prairies, non mobilisées pour l’alimentation humaine directement.

Réduction de 50 % des émissions de gaz à effet de serre

L’incidence de ces SPE sur l’impact changement climatique semble nette : elles affichent une réduction de plus de 50 % des émissions de gaz à effet de serre en comparaison au tourteau de soja Brésilien moyen, en considérant que 52 % des graines importées sont produites en zone associée à de la déforestation. La consommation d’énergie non renouvelable des SPE est également systématiquement réduite par rapport au tourteau de soja Brésilien.

Ceci s’explique en partie par le procédé utilisé pour obtenir le tourteau : le traitement du soja européen consomme 37 % d’électricité et 43 % de chaleur en moins que l’extraction à l’hexane du tourteau de soja brésilien. Cela vient également des distances d’approvisionnement moins importantes : le transport explique 40 % de l’impact consommation d’énergie du tourteau de soja Brésilien. A contrario, les SPE augmentent d’autres impacts. C’est le cas de l’occupation des terres (hormis pour le tourteau de colza fin) car les conditions de culture européennes ne permettent qu’une récolte annuelle, alors que les producteurs brésiliens en font deux par an. C’est également le cas de l’acidification (émissions d’ammoniac) pour la fraction fine de tourteau de colza et le concentré protéique de biomasse en raison de pratiques de fertilisation. La fertilisation des prairies source de biomasse est très faible, mais son impact prend de l’ampleur du fait de l’importante perte de matières au cours du procédé de fabrication (34 kg de concentré et près de 800 kg de coproduits pour 1 tonne de biomasse produite).

Le prix élevé du soja brésilien limite son impact

L’intérêt environnemental des SPE ne peut toutefois pas se résumer à cette comparaison d’impact par kilogramme de matière première car les sources de protéines ne sont pas équivalentes entre elles d’un point de vue nutritionnel. Elles doivent être considérées à l’échelle des aliments, en prenant en compte différents contextes économiques.

À cette échelle, l’intérêt des SPE est confirmé pour le changement climatique particulièrement pour les tourteaux de soja européens (réduction d’environ 9 %), mais en se comparant à des scénarios de référence très favorables au soja Brésilien (avec des taux d’incorporation moyens supérieurs à 10 %). Il faut souligner que ces scénarios ne correspondent pas aux contextes de prix des 10 dernières années, durant lesquelles le soja Brésilien est peu entré dans les formules d’aliments porc (moins de 5 %). L’impact du soja brésilien sur le climat est donc actuellement « naturellement » géré par son prix élevé. L’impact acidification du concentré protéique et limité (<5% d’augmentation) à l’échelle du kilogramme de porc, alors que ramené au kilogramme de matière première, il était augmenté.. Enfin, l’impact occupation des sols des sources protéiques européennes est confirmé à la hausse : plus de surfaces européennes sont requises pour produire ces sources en protéines en comparaison du soja Brésilien. en complément de cette approche, il faudrait aussi regarder au détriment de quelles cultures se fait cette production locale de protéines et quelles sont les incidences finales sur le climat.

Impacts relatifs des différentes sources de protéines mobilisables en alimentation porcine, comparés en base 100 par apport au tourteau de soja Brésilien moyen

Incidence environnementale à l’échelle du kilogramme de porc de l’utilisation de sources de protéines innovantes dans l’alimentation des porcs charcutiers en comparaison avec un scénario « très » favorable au tourteau de soja brésilien