L’agriculture est-elle coupable du pic de pollution aux particules du 28 mars ?

La moitié nord de la France a connu un épisode modéré de pollution aux particules, malgré une activité économique suspendue. Alors, la faute à l'agriculture ?

La moitié nord de la France a connu un épisode modéré de pollution aux particules, malgré une activité économique suspendue. Alors, la faute à l'agriculture ?

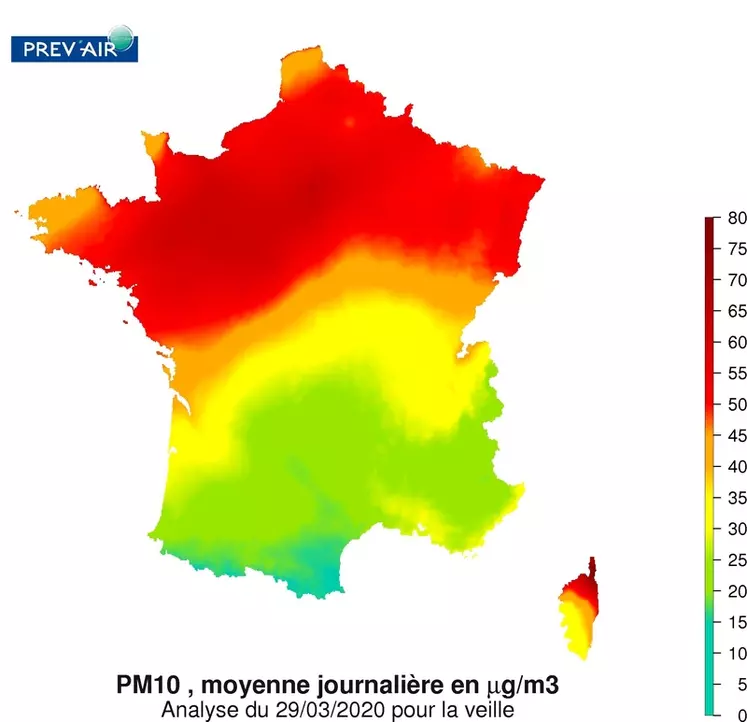

Le 28 mars, un pic de pollution aux particules a été mesuré dans une grande moitié nord de la France. Le phénomène a surpris, compte tenu de la mise à l’arrêt de nombreuses activités industrielles et de la baisse de trafic routier. L’agriculture a été pointée du doigt par des associations accusant les épandages agricoles (y compris de pesticides !) d’être responsables de cette dégradation de l’air. Faux procès ? En partie. « Au printemps, les épisodes de pollution sont principalement liés au nitrate d’ammonium, explique Laurence Rouïl, responsable du pôle modélisation environnementale à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris). L’ammoniac, émis avant tout par les épandages d’engrais azotés, en est l’un des précurseurs, en réagissant avec des oxydes d’azote issus des activités de combustion, à commencer par le trafic routier. »

D’après les premières données qu’il reste à affiner, le nitrate d’ammonium représentait environ la moitié des particules fines présentes lors du pic dans certaines régions. L’agriculture a donc contribué à la pollution. « Il est toutefois extrêmement complexe de quantifier la responsabilité d’un secteur car il ne s’agit pas de phénomènes linéaires, nuance la spécialiste. Et s’il y avait eu uniquement de l’ammoniac sans oxydes d’azote, il n’y aurait pas eu formation de nitrate d’ammonium. »

Poussières naturelles du Sahara et de l'Europe de l'Est

En outre, il s’agit de phénomènes transfrontaliers, les courants atmosphériques pouvant entraîner les particules et leurs précurseurs loin du lieu d’émission. Or, tous les pays en Europe réalisent des épandages en même temps, avec une activité importante aux Pays-Bas et en Allemagne, par exemple. La pollution a aussi été alimentée par des émissions liées au chauffage. « Ce jour-là tout le monde a joué un rôle, y compris la nature, avec une présence très importante de poussières naturelles sahariennes et venant du sud-est de l’Europe », souligne Laurence Rouïl. Toutes ces particules ont stagné un jour durant au-dessus de l'Europe de l'Ouest du fait d'une situation anticyclonique, avant que le vent ne vienne les en chasser.

Reste que les épandages d’engrais sont une cause réelle de pollution atmosphérique, et des programmes de recherche se penchent sur la question. Des pratiques ont fait leurs preuves pour réduire les émissions d’ammoniac, telles que l’enfouissement et l’utilisation de pendillards.