A la ferme des 1000 vaches :"La gestion des hommes est au cœur de notre fonctionnement »

La ferme des 1 000 vaches, dans la Somme, fonctionne sur un modèle basé à 100 % sur le salariat. Le management des hommes, le suivi de protocoles et de tableaux de bord y tiennent une place essentielle.

La ferme des 1 000 vaches, dans la Somme, fonctionne sur un modèle basé à 100 % sur le salariat. Le management des hommes, le suivi de protocoles et de tableaux de bord y tiennent une place essentielle.

« Gérer l’humain, c’est passionnant, mais c’est certainement aussi la mission la plus complexe », estime Michel Welter, à la tête de la ferme des 1 000 vaches à Abbeville, dans la Somme. Issue du regroupement d’une trentaine de troupeaux, la structure - qui a démarré sa production en septembre 2014 - a stabilisé ses effectifs animaux (880 vaches) et son fonctionnement. La structure emploie 30 salariés, dont un manager qui chapeaute l’ensemble. « Nous avons fait le choix de la main-d’œuvre plutôt que de l’automatisation. Contrairement à un robot, un salarié est multitâche. C’est appréciable sur une structure comme la nôtre où nous avons besoin de bras ! Avec des animaux, tout n’est pas mécanisable. »

La ferme fonctionne avec trois à quatre étages hiérarchiques. « Plus le nombre de salariés augmente, plus on a besoin de cadrer les choses, de répartir précisément le rôle et le périmètre d’action de chacun. Définir le « Qui fait quoi ? Qui est responsable de cette partie ? » évite les risques de chevauchement et la dilution des responsabilités. »

De la concertation mais un seul chef qui décide

Quel que soit le statut des personnes qui travaillent sur l’exploitation, il a été décidé qu’un directeur dispose des pleins pouvoirs pour décider. « Je suis le seul à fixer le cap. Chacun est ensuite responsable, dans son domaine, de la bonne tenue de ce cap, décrit Michel Welter. J’ai mis du temps à l’accepter, mais celui qui supervise et prend les décisions n’est pas forcément celui qui dit quoi et comment faire. »

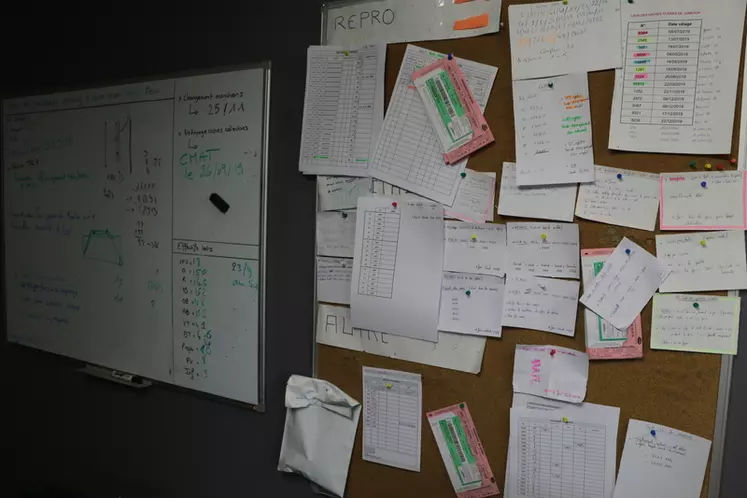

Chaque semaine, Michel se réunit seulement avec le chef de plaine, la responsable du troupeau et les trois responsables sanitaires. Lors de ces points réguliers, les tableaux de bord sont analysés au regard des objectifs fixés. Chacun peut alors apprécier les résultats, et trouver et mettre en place les actions correctives si besoin. L’implication du personnel à la recherche de solutions est cruciale. « C’est complètement différent d’imposer à un salarié le choix de tel ou tel indicateur ou de lui demander « A ton avis, quel indicateur doit-on suivre ? » », illustre Michel Welter.

« Pour qu’un grand collectif fonctionne, il faut aussi oser se dire les choses, poursuit-il. Et il ne suffit pas de faire des réunions pour bien communiquer. Chacun doit pouvoir réellement s’exprimer ! La critique est un élément constructif majeur. Et plus un désaccord est clarifié ouvertement, mieux on peut interrompre l’amorce d’un conflit. »

Fait nouveau depuis quelques mois, le manager se consacre pleinement à sa fonction et n’intervient plus dans la gestion quotidienne des travaux de la ferme. « Passer de « je fais » à « je fais faire » n’est pas si facile ! Il faut accepter que les choses soient faites différemment par d’autres et que le résultat puisse être aussi bon, voire meilleur. C’est la première fois cette année que je n’ai pas participé au chantier d’ensilage, et pourtant le tas n’a jamais été aussi bien fait ! »

Protocoles et grilles d’évaluation de la performance

Qui dit grand collectif, dit aussi protocoles. « Un protocole n’est pas là pour venir à bout d’un problème, il est là pour que ce problème, justement, ne survienne pas », martèle Michel Welter. Mais établir une procédure ne suffit pas. « Ce qui compte, c’est de la faire vivre. Une procédure n’est bonne que si elle est partagée et contrôlée. On peut avoir la meilleure procédure du monde, si elle reste dans un tiroir, elle ne sert à rien ! » Il est indispensable de sensibiliser les salariés aux enjeux derrière chaque procédure pour la faire accepter durablement. « Pour que le collectif vive bien, les acteurs doivent accepter de se faire contrôler. Sur la ferme, il y a toujours quelqu’un qui vérifie que le boulot réalisé par l’autre est bien fait. Ce n’est pas une remise en cause de leur savoir-faire, cela fait partie de la procédure. »

Partager ses indicateurs avec l’équipe

Une série d’indicateurs jugés pertinents pour refléter la qualité du travail réalisé au quotidien par les salariés est analysée sur des tableaux de bord. Par exemple : le taux cellulaire du tank, le taux de vaches à l’infirmerie, le volume d’eau envoyé à la fosse après la traite, le taux de vaches pleines sur le nombre de paillette utilisées… avec des seuils d’alerte associés. La mise en place de grilles d’évaluation de la performance est utile. « Par exemple, selon les trayeurs, nous avions des différences sur le taux de lait éjecté en 2 min. Ce critère variait de 42 à 65 %, alors que notre objectif est supérieur à 50 %. La procédure n’a pas changé, mais le simple fait d’afficher les résultats a permis de progresser très rapidement sur ce critère. »

Retrouver aussi l'actualité de la ferme suite à la récente décision de justice qui condamne les exploitants à payer des pénalités pour avoir dépasser le seuil de 500 bovins.

Chiffres clés

Un bâtiment conçu sur le modèle nord-américain

La stabulation des laitières comporte trois rangées de logettes de part et d’autre du couloir d’alimentation. De 234 m de long sur 37 m de large, elles subdivisée en six lots de 150 places. Un racleur automatique passe toutes les deux heures.

Les logettes creuses sont remplies d’un mélange de paille, de chaux et d’eau. Chaque vache dispose d’une logette « souple » équipée de barres en plastique flexibles pour éviter les chocs. L’ambiance est calme et il n’y a pas d’odeur.

Pas de cornadis mais des tubes en plastique montés sur une longue pièce de fer inclinable jusqu’à 30° vers l’avant pour un meilleur accès au fourrage. La table d’alimentation est revêtue d’une résine époxy.

Les deux façades de la stabulation sont équipées de rideaux mobiles actionnés automatiquement en fonction des conditions météorologiques (températures, vent et humidité). Il n’y a pas de translucides en toiture pour éviter de chauffer le bâtiment l’été.

Les veaux logent en niches individuelles jusqu’à 15 jours, puis en niches collectives par lots de cinq génisses. La distribution du lait s’effectue avec un taxi-lait matin et soir jusqu’à 15 jours, avant de passer à un repas par jour avec concentrés et paille à volonté.

Le roto 50 places assure trois traites par jour au rythme de 240 vaches par heure. En sortie, il est possible d’orienter certaines vaches grâce à leur boucle électronique et des portes de tri vers l’infirmerie ou le bâtiment des taries.

Les deux tanks horizontaux de 30 000 l sont dotés d’un système de prérefroidissement. Le lait est collecté quotidiennement par Milcobel.