Réforme de la PAC 2014-2020

A quoi ressembleront les futures aides directes ?

Le bon vieux DPU vit ses derniers instants. Voici les principaux points

de cette réforme et un état des lieux des négociations en septembre 2013.

Le 26 juin 2013, les institutions européennes ont adopté la PAC nouvelle formule. A l'automne 2013, c’est désormais au tour des États membres de plancher pour la mettre en oeuvre au niveau national. Le dispositif validé par la Commission européenne, le Parlement et le Conseil laisse une grande marge de manoeuvre aux États en termes de redistribution des aides entre les secteurs d’activité.

En France, Stéphane le Foll a annoncé sa volonté de rééquilibrer les aides en faveur du secteur de l’élevage. Pour cela, le ministre veut actionner trois leviers : le recouplage des aides au maximum autorisé par Bruxelles, ce qui permettra de reconstituer l’actuelle prime à la vache allaitante (PMTVA) qui va prendre fin; la convergence du paiement de base et sans doute du paiement vert ; et enfin la surprime aux 52 premiers hectares. Mais il doit nécessairement respecter deux critères imposés par Bruxelles : 30 % de l’enveloppe des aides directe (du premier pilier) affectés au paiement vert et jusqu’à 2 % réservés aux jeunes agriculteurs. C’est la surprime aux premiers hectares qui divise le plus la profession agricole et qui devrait engendrer d’âpres discussions dans les couloirs de la rue de Varenne.

Voici les principaux points de cette nouvelle réforme et les options possibles pour la France.

LA DATE DE MISE EN OEUVRE. La nouvelle PAC entrera en vigueur pour les déclarations de 2015, soit à partir des versements de novembre 2015. Donc ceux de 2014 seront toujours basés sur le système des DPU, avec le maintien de la prime qualité blé dur en zones traditionnelles et les aides spécifiques aux protéagineux.

LE BUDGET. L’enveloppe consacrée à la PAC sur la période 2014-2020 sera inférieure à celle de la période 2007-2013 pour des raisons budgétaires. Et ce dès 2014, même si les nouvelles règles d’attribution n’entreront en vigueur qu’en 2015. Selon le ministère de l’Agriculture, l’enveloppe disponible en France métropolitaine pour les aides directes du premier pilier de la PAC sera de 7,6 milliards d’euros en 2015 pour descendre à 7,4 milliards d’euros en 2020, soit une baisse de 5 % par rapport à la période précédente. Chaque État membre est autorisé à transférer jusqu’à 15 % des crédits du premier pilier vers le second (consacré au développement rural), ou inversement. Aucun transfert ne semble envisagé par la France à l’heure actuelle.

LE PAIEMENT VERT. Le DPU actuel va être saucissonné en différents types de paiements. La création de certaines tranches est imposée par Bruxelles, d’autres sont facultatives. Le paiement vert, lui, est obligatoire. Il doit représenter 30 % du total des aides directes. Il s’impose à tous les agriculteurs et sur toutes les surfaces. Pour fixer le montant du paiement vert, il existe deux possibilités : soit fixer un montant forfaitaire correspondant à 30 % de l’enveloppe du premier pilier (7,5 milliards d’euros) divisé par le nombre d’hectares éligibles (26,2 millions d’hectares) ce qui donne 86 euros par hectare et par an sur toute la période 2015-2020; soit opter pour une application dite « différenciée » du paiement vert, c’est-à-dire lui appliquer une convergence selon les mêmes principes que pour le paiement de base. La France privilégie cette deuxième solution.

LE PAIEMENT SUPPLÉMENTAIRE JEUNES AGRICULTEURS. Il est obligatoire et représentera jusqu’à 2 % des aides du premier pilier. La France s’orienterait vers un taux de 1 %. « La nouvelle PAC va apporter une contribution sûre et constante au revenu du jeune installé pendant cinq ans, ce qui sécurise à la fois le jeune et les banques », a souligné Dacian Ciolos.

LES SOUTIENS COUPLÉS. Ils sont facultatifs et peuvent monter jusqu’à 13 % des aides directes. C’est ce taux le plus élevé que la France va sans doute retenir (contre 10 % actuellement) car il sera profitable à l’élevage bovin viande. Mais les éleveurs laitiers sont demandeurs et de nombreuses autres filières comme le blé dur ou la pomme de terre fécule. À ces 13 % peut s’ajouter une enveloppe de 2 % des aides directes en faveur de la production de protéines végétales. Le ministre compte les utiliser pour soutenir le développement de l’autonomie fourragère des élevages. la filière protéagineuse française, elle, considère que cette enveloppe lui revient.

LE PAIEMENT REDISTRIBUTIF OU SURPRIME AUX PREMIERS HECTARES. Il est facultatif et peut représenter jusqu’à 30 % des aides directes. Le principe du paiement redistributif (appelé aussi surprime ou majoration) est de majorer les aides directes sur les premiers hectares de toutes les exploitations afin, selon Stéphane Le Foll, de « favoriser les exploitations les plus riches en emploi qui se trouvent être les petites et m o y e n n e s exploitations, tout type de p r o d u c t i o n s confondu ». Si le taux de 30 % était retenu, cela représenterait un montant moyen de 155 euros par hectare sur les 52 premiers hectares de chaque exploitation (multipliés par le nombre d’associés pour les Gaec), selon le ministère de l’Agriculture. Quel que soit son montant, plus une exploitation est de grande taille, plus elle est pénalisée. L’effet se fait ressentir pour les fermes d’une surface supérieure à une centaine d’hectares.

LES PAIEMENTS ZONES À CONTRAINTES NATURELLES ET LE RÉGIME PETITS AGRICULTEURS. Ces deux soutiens sont facultatifs, le premier devant se limiter à 5 % des aides directes et le deuxième à 10 %. A priori, la France ne devrait pas les instaurer.

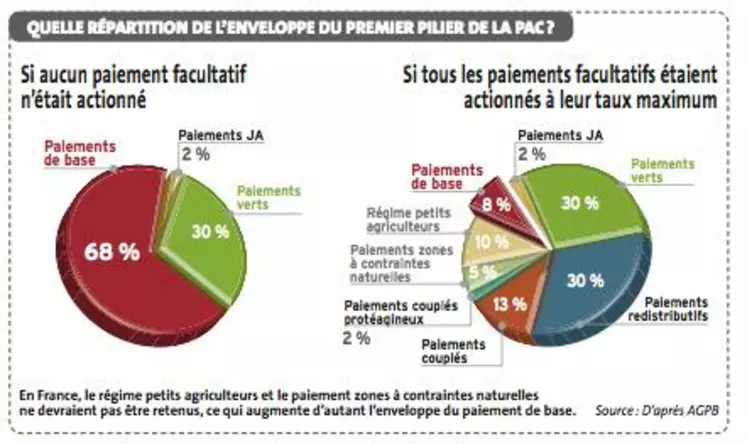

LE PAIEMENT DE BASE. C’est ce qui reste une fois que l’on a déduit tous les autres paiements. Si aucune option facultative n’était actionnée, il pourrait peser 68 % de l’enveloppe nationale du premier pilier de la PAC (voir graphique, page 11). Si, au contraire, toutes les options facultatives étaient mises en oeuvre à leur taux maximum, le droit au paiement de base (DPB) ne pèserait alors plus que 8 %. À ce stade des discussions, selon que la France met en oeuvre le paiement redistributif ou non, le paiement de base représenterait entre 23 % et 53 % des aides directes (voire 54 % si le paiement JA était de 1 % au lieu de 2 %). Le paiement de base est individualisé par exploitation et proportionnel à l’historique. Son montant évoluera jusqu’à 2019 selon les modalités de la convergence qui auront été décidées.

LA CONVERGENCE. La convergence interne concerne le paiement de base et éventuellement le paiement vert. Chaque État membre doit fixer un niveau de convergence à atteindre en 2019, en cinq étapes égales. La Commission voulait initialement imposer un taux de convergence de 100 %, mais le texte final ne va pas si loin. « Une période de six ans est apparue trop courte pour réaliser cette convergence, et risquerait de faire plus de mal que de bien », a souligné Dacian Ciolos. La France a donc l’obligation de fixer un taux de convergence faisant en sorte qu’en fin de période, aucun agriculteur ne touche un montant de paiement de base inférieur à 60 % de la moyenne nationale. Selon les calculs du ministère de l’Agriculture, cela revient à avoir un taux de convergence d’au minimum 60 %.

EN PRATIQUE

Que veut dire taux de convergence ? Et comment s'applique-t-il ?

La convergence s’applique en tenant compte de l’écart entre le montant d’aide touché par l’agriculteur au premier jour de la réforme et la moyenne nationale. Supposons par exemple que le taux de convergence soit fixé à 50 %.

Si un agriculteur perçoit un paiement de base de 200 euros par hectare en 2014 et que le paiement de base moyen en France est de 120 euros, l’écart à la moyenne est de : 200 - 120 = 80 euros/hectare. Une convergence de 50 % se traduit pour l’agriculteur par une diminution de 50 % de 80 euros/hectare, soit 40 euros/hectare. En 2019, il touchera donc 200 - 40 = 160 euros/hectare.

Un agriculteur qui, au départ, a un paiement de base inférieur à la moyenne nationale (par exemple 90 euros/hectare), voit au contraire son aide augmenter jusqu’en 2019. Au final, il percevra en plus la moitié de 30 euros/hectare (120 - 90), pour aboutir à une aide de 105 euros/hectare (90 + 15).