Durabilité des biocarburants

Les filières mises à l’épreuve de la traçabilité

Selon la directive européenne, les biocarburants doivent respecter des « critères de durabilité ». Pour mettre en oeuvre cette directive en France, tout doit se décider d’ici fin 2010.

Alors que la directive européenne sur les énergies renouvelables publiée en juin 2009 prend position en faveur des biocarburants, la controverse n’a jamais cessé quant à leur impact sur l’environnement. Pourtant, cette directive soutient uniquement les biocarburants répondant à des critères dits « de durabilité » qui prennent en compte des enjeux environnementaux mais aussi sociaux. Cette approche s’applique tant aux biocarburants produits sur le territoire européen que ceux importés. Seuls les biocarburants pouvant justifier d’un minimum de réduction d’émission de gaz à effet de serre (GES) par rapport aux carburants fossiles pourront être comptabilisés dans le calcul des objectifs fixés par Bruxelles — 20 % d’énergie renouvelable dans la consommation annuelle d’énergie de l’UE et 10 % du carburant renouvelable dans les transports d’ici à 2020 — et pourront bénéficier d’aides publiques.

La réduction de GES doit atteindre au moins 35 % en 2010, puis 50 % en 2017 (60 % pour les nouvelles installations ayant commencé à fonctionner à partir de 2017).Toutefois, cette contrainte ne prendra effet qu’en avril 2013 pour les unités industrielles déjà en service en janvier 2008. C’est le cas de toutes les usines françaises. La directive européenne précise que les États membres doivent communiquer avant le 31 mars à la Commission une liste des régions dans lesquelles les émissions normales de GES résultant des cultures sont inférieures à un seuil précisé en annexe de la directive. Mi-avril, la France ne l’avait pas encore transmise alors que le cabinet d’étude Bios, habilité à se prononcer sur ce sujet, avait rendu son rapport.

DES RÉGIONS FRANÇAISES EXCLUES

« Nous avons des difficultés de zonage à certains endroits du territoire », reconnaissait Xavier Beulin, président de la FOP lors de la réunion régionale de Rennes le 9 avril. En clair, certaines régions risquent d’être exclues, ce qui aura des conséquences non négligeables. Explication de Kristell Guizouarn, directrice recherche & développement-qualité de Diester Industrie : « Si un biocarburant est issu d’une culture issue d’une région retenue, alors on peut se baser sur des références forfaitaires pour le calcul de la réduction de GES. En revanche, si la région a été exclue de la liste, il est encore possible d’y produire des cultures destinées aux biocarburants, mais avec une obligation de faire le calcul détaillé du bilan de GES au niveau de chaque parcelle puis tout au long de la chaîne de production, jusqu’à la pompe. » Par ailleurs, une traçabilité totale des lots de grains destinés à la production de biocarburants va être mise en place, avec interdiction de les mélanger. Ce qui veut dire que le système actuel d’échange papier d’un organisme stockeur à un autre pour l’approvisionnement des usines de graines oléagineuses sera interdit à partir de 2013.

CERTIFICATION VOLONTAIRE EN COURS

« Un travail important doit être mis en place d’ici cette date pour améliorer les bilans gaz à effet de serre, insiste Kristell Guizouarn, sachant que la fertilisation azotée pèse le plus lourd. » En vue d’une certification, une concertation entre les filières biodiesel et bioéthanol est en cours afin de rédiger d’ici juin 2010 un schéma volontaire des filières françaises de production de biocarburants qui sera transmis à l’État français, ce dernier devant transposer la directive européenne avant fin 2010. Un calendrier particulièrement serré. « La certification des biocarburants, c’est plus difficile à mettre en place que pour une table Ikéa. Si nous nous trompons, la filière est condamnée », souligne Nadine McCormick, de l’union internationale pour la conservation de la nature.

HAUTE VALEUR DE BIODIVERSITÉ

D’autres critères à caractère qualitatif entrent en ligne de compte comme le respect des règles d’écoconditionnalité. Sont exclus les biocarburants produits sur des terres de haute valeur en termes de biodiversité (forêts primaires, zones de protection d’écosystèmes ou d’espèces, parcelles en prairies en janvier 2008) ou présentant un important stock de carbone: zones humides ou tourbières. Là encore, il est prévu un zonage,mais la France n’a pas encore défini ce qu’elle entend par une terre de haute valeur de biodiversité. « Les terres, c’est le point le plus sensible de l’ensemble des critères de durabilité, reconnaît Paul Hodson, de la DG Transport et Énergie de la Commission européenne. Le développement des biocarburants induit des effets indirects qu’il est difficile de mesurer. » Maria Angeles Benitez-Salas, de la DG Agriculture de la Commission européenne avance quelques chiffres. « Selon nos calculs, en 2020, 13 % de la terre arable européenne seront dédiés aux biocarburants. Du point de vue de la sécurité alimentaire, l’utilisation de l’énergie renouvelable pourrait doubler ou tripler sans dommage pour l’approvisionnement alimentaire. »

Rapport de l’Ademe

L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie vient de publier la deuxième version de son rapport sur « l’analyse de cycle de vie appliquée aux biocarburants en première génération ».

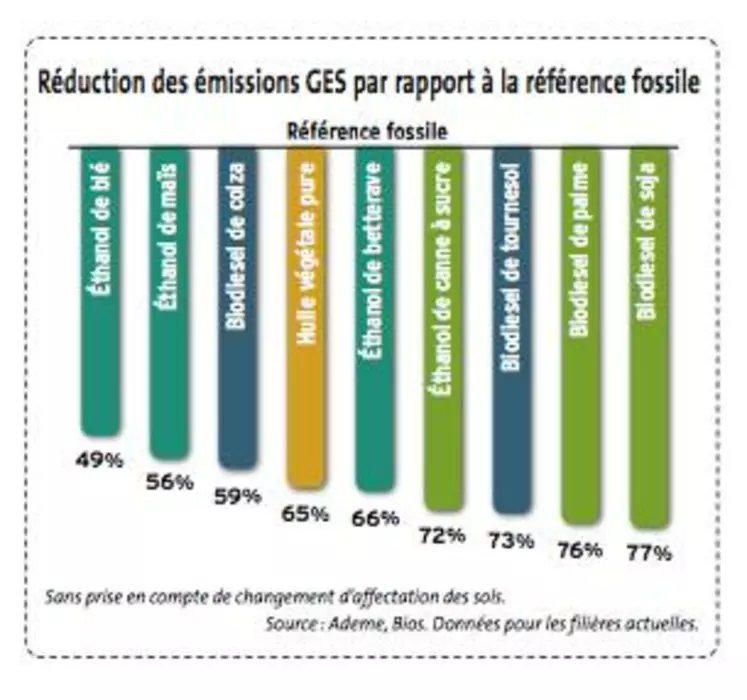

Sans prendre en considération les changements d’affectation des sols, les émissions de gaz à effet de serre sont réduites de 50 à 70 % pour les productions de biocarburants issus de cultures françaises par rapport au diesel et à l’essence. Pour la filière biodiesel, les réductions observées sont conséquentes pour l’ensemble des voies (59 % pour l’ester de colza et 73 % pour le tournesol). « Ces résultats satisfont pleinement aux critères de durabilité définis par la directive énergies renouvelables », se réjouit Sofiprotéol.

Quant aux bioéthanols, les réductions se situent dans une fourchette de 49 à 66 %, ce qui laisse une marge par rapport à la première étape de - 35 % imposée par la directive, mais nécessitera des progrès technologiques pour respecter le seuil de - 50 % en 2017. Les trois paramètres pilotant ces niveaux sont le rendement à l’hectare, les apports d’engrais et les émissions de protoxyde d’azote, ces dernières restant encore mal connues. « Nous estimons à 50 % la marge d’incertitude sur ce poste », reconnaît l’Ademe.

Au-delà des émissions de gaz à effet de serre, l’étude fait le point sur trois nouveaux impacts : le potentiel d’eutrophisation, de photo-oxydation et de toxicité humaine, avec des bilans mitigés pour les biocarburants. Elle fait aussi des simulations sur les changements d’affectation des sols, les biocarburants européens étant peu concernés.

N. O.