Grandes cultures : faire de ses bords de chemin des refuges à auxiliaires sans les adventices

Un bon entretien de ses bords de chemin permet d’éviter les propagations d’adventices tout en favorisant la biodiversité utile aux cultures.

Un bon entretien de ses bords de chemin permet d’éviter les propagations d’adventices tout en favorisant la biodiversité utile aux cultures.

La biodiversité a-t-elle sa place dans les champs ? En bordure, elle peut apporter des bénéfices aux cultures. C’est l’idée d’une bonne gestion des bords de chemin qui peuvent être tout sauf un refuge à vermines. « Il y a plus de positif que de négatif dans les bords de chemins. Une étude a été faite il y a quelques années dans un secteur qui montrait que s’il y avait 20 % de ravageurs en diversité d’insectes, cela était compensé par la présence de 60 % d’auxiliaires, parasites, prédateurs et pollinisateurs », rapporte Jean-Marie Delanery, agriculteur à Tilloy-et-Bellay dans la Marne. Le producteur participe aux actions de l’association Symbiose et il est président du GIEE Agriculture et biodiversité autour de Tilloy-et-Bellay (Abat) regroupant une quinzaine d’exploitations.

« Ces bordures doivent produire plus de fleurs pour les insectes auxiliaires avec l’idée d’utiliser moins d’insecticides en parcelles. Pour ma part, je m’abstiens d’employer des insecticides foliaires », souligne l’agriculteur qui est également chasseur. Il voit d’un bon œil la préservation de petit gibier tel que les perdrix grâce à ces bords de chemins végétalisés. « Ces bords apportent une source de nourriture aux perdreaux et des fleurs à des pollinisateurs comme les abeilles sur une période où les cultures sont hors floraison », ajoute-t-il. Une plaquette de Symbiose résume les objectifs visés : La gestion extensive des chemins favorise la prolifération des insectes auxiliaires, des pollinisateurs, du petit gibier et de la microfaune du sol.

Éviter les pratiques favorisant les adventices

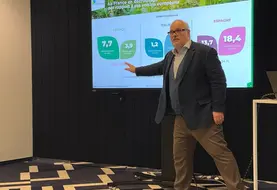

Dans la région beauceronne, l’association Hommes et Territoires agit déjà depuis longtemps sur l’environnement des parcelles agricoles avec des résultats issus de plusieurs années de suivi. « 80 % de la flore des bords de champs est constituée d’espèces pérennes de type prairial. Ce ne sont pas des adventices, rassure Caroline Le Bris, chargée de projet recherche et développement agroécologie à l’association. Il y a cependant des espèces de mauvaises herbes qui peuvent poser problème, notamment le brome stérile, le chiendent rampant, le chardon des champs, le gaillet gratteron… »

Certaines pratiques favorisent ces adventices sur les bords, par exemple quand ceux-ci sont broyés trop ras ou que certaines zones sont mises à nu. Les débords d’herbicides ou de fertilisants peuvent favoriser des espèces comme les graminées. « Il y a eu des questionnements sur la présence d’ergot mais nous ne l’avons pas constaté chez les agriculteurs qui pratiquent une bonne gestion des bordures, ajoute Caroline Le Bris. Concernant les ravageurs, en bordure de colza, on a pu constater parfois la présence de campagnols. »

La structure Hommes et Territoires a donc mis au point une manière de bien gérer ses bords de champs de façon à les rendre peu favorables aux adventices. « L’entretien doit se faire avant la montée à graines avec un broyage haut, à 15 centimètres, ce qui perturbe moins la végétation pérenne non adventice », présente Caroline Le Bris. L’idéal serait de faucher ces bordures en exportant la fauche mais cette pratique se confronte aux réalités de terrain : manque d’équipement ad hoc et faible disponibilité en temps de l’agriculteur. La période de broyage est prônée entre fin septembre et début avril. « On peut se passer de broyer un an sur deux s’il n’y a pas d’embroussaillement », remarque Caroline Le Bris.

Un aménagement sur plus de 3000 hectares

La commune de Tilloy-et-Bellay fait l’objet d’aménagement de ses 160 kilomètres de bords de chemin et de route sur un territoire de plus de 3000 hectares, dont près de 2000 hectares de terres agricoles. « Notre GIEE qui a démarré en 2016 a pour objet, entre autres, de mettre en place une trame verte à l’échelle de ce territoire pour accroître la présence des auxiliaires. Pour les bords de chemin, nous faisons en sorte de retarder le broyage à juillet-août avant moisson au lieu de la période de mai-juin qui est la pratique courante. Nous avons comme équipement un broyeur d’accotement en copropriété, utilisé collectivement », informe Jean-Marie Delanery.

« Pour le moment, 60 % du linéaire a été géré ainsi chez les agriculteurs du GIEE. L’objectif est de monter à 80 % », remarque de son côté Sylvain Duthoit, conseiller agricole à la chambre d’agriculture de la Marne. Sur les bordures dégradées, des semis ont été effectués avec un mélange spécifique à onze espèces de bord de chemin (légumineuses et graminées) à 5 euros du mètre linéaire. Le projet porte sur le bassin versant de la Cassine et il fait l’objet d’une aide. Il est soutenu par la région Grand Est qui finance des actions des agriculteurs pour leur service écologique.

EN CHIFFRES

Biodiversité à la SCEA Delanery

Jean-Marie et Anne-Sophie Delanery associés, à Tilloy-en-Bellay, Marne

263 ha de cultures : 74 de blé tendre, 62 de betterave sucrière, 45 de colza, 37 d’orge de printemps, 15 de pomme de terre fécule, 12 de luzerne et d’oeillette

2 haies de 600 et 700 m (1,38 ha)

1,1 km de bandes intraparcellaires (77 ares)

11 km de bords de chemin

Des fleurs qui attirent pollinisateurs et mangeurs de pucerons

Une bordure semée avec le mélange prôné par l’association Hommes et Territoires augmente notablement la biodiversité comparée à une bordure témoin où des adventices subsistent. Dès le mois de juin, cette bande héberge des insectes parasitoïdes en quantité, représentés en grande majorité par des microguêpes parasites de pucerons. Plus tard en été, les parasitoïdes sont toujours bien présents mais ce sont les syrphes et les apiformes qui arrivent en force. Ces insectes tirent profit de la floraison des plantes choisies pour cela dans la bordure. Les syrphes produisent des larves qui consomment des pucerons. Les apiformes ne sont autres que les abeilles et bourdons pollinisateurs.

Un mélange de 19 espèces végétales pour ensemencer les bords

Pour accroître l'impact bénéfique des bords de chemins sur la biodiversité utile, un mélange de plantes adapté peut être semé. « C’est ce que nous préconisons en particulier dans les situations où il y a des problèmes d’adventices ou pour réaménager un chemin avec de nouvelles bordures, précise Caroline Le Bris. Pour la zone Bassin parisien, nous avons validé un mélange à 19 espèces locales commercialisé sous le nom d’Agrifaune Bordures de champs, qui comporte des graminées, des légumineuses et autres espèces sauvages. » Sur 1,5 à 2 mètres de large, un tel semis coûte 17 euros pour 100 m2. « Quand on sème ce mélange, on n’y retouche pas. Les plantes recouvrent les adventices. Des semis effectués en 2016 n’ont pas eu besoin d’être retouchés », souligne la chargé d’études d'Hommes et Territoires. Les semences peuvent être financées dans le cadre d’un projet collectif par la région ou par des fédérations de chasse départementales. Dans la Beauce, 21 kilomètres de bords de chemins ont ainsi fait l’objet d’un tel semis avec une aide financière aux agriculteurs à hauteur de 80 à 100 % via le contrat de Pays mis en place par la région Centre-Val de Loire. Deux ans après les semis, les adventices sont limitées à 10 % contre 30 % dans des bandes témoins non semées, selon une étude Agrifaune. Les espèces du mélange occupent près de 70 % de la surface, le reste étant des espèces spontanées non adventices. Quant à l’abondance des pollinisateurs, elle est multipliée par 2,5 entre mai et septembre entre les deux modalités.