BOP, pour mettre plus de protéines dans les blés

"Blé objectif protéines", le projet BOP doit enrayer la baisse de protéines dans les blés en réunissant organismes de collecte, syndicats agricoles, chambre d’agriculture et instituts techniques. La Bourgogne a voulu prendre le problème à bras le corps.

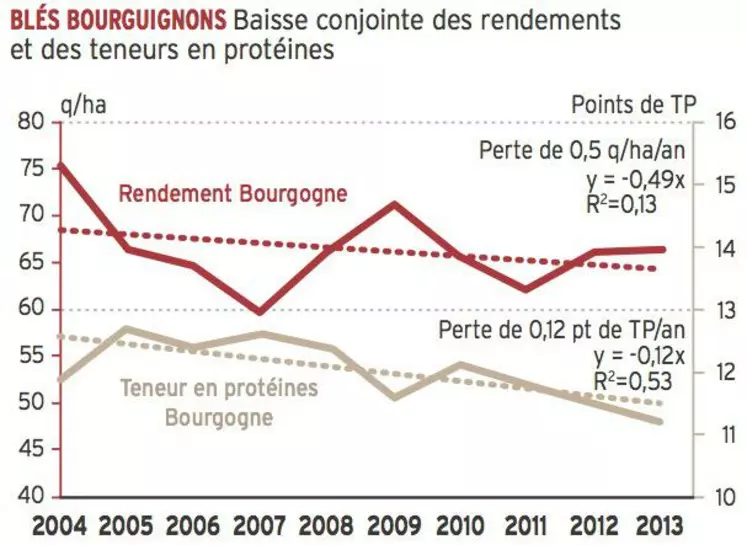

Pays du bon manger, de bons vins… et de céréales. En Bourgogne, la filière céréalière pèse à elle seule près de 3,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour 12 500 emplois. Préserver les débouchés de ses blés meuniers, en France et à l’export, s’affiche donc comme un enjeu économique majeur pour la région. Oui mais voilà : depuis 2004, les rendements stagnent et le taux de protéines s’érode alors que les exigences des acheteurs restent les mêmes, tant en quantité qu’en qualité. En 2013, le taux de protéines des blés de Côte-d’Or est même passé en dessous du seuil critique de 11,5 %. Face à ce constat, coopératives, négociants, syndicats et instituts techniques ont décidé de réagir pour préserver les débouchés des récoltes locales. Comment ? En créant le projet BOP « Blé objectif protéines ». L’enjeu est simple mais de taille : identifier les causes qui expliquent cette baisse de qualité, proposer des pistes de progrès aux agriculteurs tout en sensibilisant les acteurs politiques, institutionnels et socio-économiques de la région.

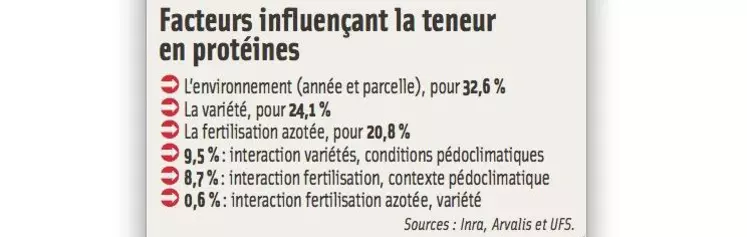

Le choix variétal et la fertilisation sont des leviers importants pour la protéine

« Le projet BOP a démarré en février 2014, à l’initiative de l’APPV 21, l’Association de promotion des productions végétales de Côte d’Or qui réunit les producteurs de grandes cultures issus de syndicats ainsi que de quatre organismes stockeurs du département, explique Didier Lenoir, agriculteur à Charmes (21) et président de cette association. Nous avons commencé par chercher à comprendre pourquoi les rendements stagnent et la qualité des blés recule dans la région, épaulés dans ce travail par Arvalis et la chambre d’Agriculture. » Pour ce faire, une ingénieure a été recrutée. Sa mission : compiler toutes les données des acteurs du programme et réaliser une synthèse. Le diagnostic effectué recense ainsi les pratiques de près de 26 % des surfaces de blé du département. « Si le climat et le sol restent des éléments déterminants dans l’élaboration du rendement et du taux de protéines, le choix variétal et la fertilisation azotée sont des leviers d’action importants, précise Mickaël Mimeau, responsable agronomique adjoint au sein de la coopérative Dijon Céréales. D’ailleurs, nous sommes très attentifs à ce critère protéines lors des référencements de nouvelles variétés de blé, aussi bien sur la quantité de protéines produite que sur leur qualité, pour mieux répondre à notre débouché meunier. Quant à la fertilisation azotée, dans le département, près de 90 % des parcelles sont en zones vulnérables : les agriculteurs sont habitués à utiliser la méthode du bilan pour calculer la dose optimale dont la plante a besoin. Au final, plus que la dose totale, c’est la date, le fractionnement et la forme de l’engrais qui semblent jouer un rôle déterminant. En tant qu’OS, nous nous devons d’accompagner nos adhérents dans le choix des OAD, pour apporter la bonne dose au bon moment. »

Le quatrième passage pour la fourniture d’azote a ses adeptes

Une chose est sûre : la tendance est à un décalage dans le temps du troisième passage, pour repousser cette étape au plus près des besoins de la plante. Certains agriculteurs ont déjà adopté la stratégie du « 4 apports ». C’est le cas de Didier Lenoir qui, sur ses parcelles de blé, épand ses 180 unités d’azote en quatre fois. « Le premier apport est souvent très faible, en février, précise-t-il. Pour les trois suivants, j’apporte l’engrais en fonction de la croissance des plantes et… de la météo : l’idéal est de positionner l’azote juste avant une pluie de 10 mm. Pas toujours simple ! Pour le quatrième apport, la peur du sec me fait parfois avancer la date mais c’est pourtant celui-ci qui impacterait directement sur le taux de protéines ».

Au cours des derniers mois, les acteurs du projet BOP ont également rencontré les instances locales, à l’image des agences de l’eau ou des DDT, les directions départementales du territoire. « Ces échanges ont été très fructueux confie Didier Lenoir. Il est important que chacun puisse présenter la position de sa structure, les contraintes auxquelles elle doit faire face, ainsi que les enjeux qui orientent ses activités. Ces discussions permettront à n’en pas douter la mise en place d’actions communes pour concilier, au sein du département, compétitivité de la filière blé tendre et performances environnementales ».

Vers un « BSV » de la fertilisation azotée ?

Pour tous, le but est de poursuivre la dynamique engagée. « Alors que les premières conclusions du programme ont été dévoilées en novembre dernier(2), l’idée est désormais de poursuivre les échanges entre les différents acteurs du projet BOP, confie Luc Pelcé, ingénieur régional pour Arvalis en Bourgogne. Notre volonté est de rédiger collectivement des messages d’ordre tactique pour les diffuser aux producteurs via les messageries des organismes impliqués depuis le début de l’opération. Pas question de parler de dose : chaque agriculteur est déjà accompagné pour la calculer avec la méthode officielle (celle du Comifer) définie dans le cadre du cinquième programme de la directive nitrates. Là, le but est d’être réactif en fonction de la météo, de l’avancée des stades, de l’état des cultures en conseillant d’intervenir maintenant… ou d’attendre l’arrivée de conditions favorables à l’absorption de l’engrais. La volonté est de diffuser un message commun entre la distribution, la chambre d’agriculture, le syndicat et l’institut technique pour que tous les agriculteurs de la région participent à la reconquête du taux de protéines ». La mise en place de ces « BSV de la fertilisation » est déjà bien engagée avec un rendez-vous téléphonique hebdomadaire entre les techniciens.

Fractionner, c’est gagner de la protéine

En matière de fertilisation azotée, Arvalis émet plusieurs conseils. Pour le premier apport (tallage), il faut éviter les excès d’azote précoce. La dose est à raisonner en fonction de l’azote déjà présent dans le sol. Le deuxième apport (épi 1 cm) est à ajuster à la dynamique des besoins de la culture et à la pluviométrie. C’est le stade qui correspond au plus fort développement de la plante. Les doses des troisième et/ou quatrième apports (courant montaison) sont à calculer par rapport à l’espérance de rendement en cours de culture. Il ne faut jamais les effectuer avant le stade “2 nœuds”, sans quoi, rendement et taux de protéines en pâtissent. Au mieux, ils sont à positionner au stade “dernière feuille pointante à étalée”. C’est à ces stades que se trouve le meilleur compromis entre rendement et teneur en protéines.

(1) FDSEA 21, JA 21, Dijon Céréales, 110 Bourgogne, Bourgogne du Sud et les Établissements Bresson

(2) https://projetbop.wordpress.com/

Rendement et protéine baissent en Bourgogne

Depuis plus d’une décennie, les chiffres le prouvent : le rendement et le taux de protéines des blés bourguignons diminuent. Le climat n’explique pas à lui seul ce recul : de 0,5 q/ha/an pour le rendement et de 0,12 point de protéines/an. En 2013, le taux de protéines est même passé sous le seuil des 11,5 %, la norme requise pour le débouché du blé meunier.