Décryptage – Faux discours sur l’élevage ? Les scientifiques répondent...

Vérités et contre-vérités alimentent le discours anti-viande. Jean-François Hocquette et Jean-Louis Peyraud, tous deux chercheurs à l’Inra, signent un article sur le site de l’institut agronomique. Pour décrypter.

« Même lorsqu’ils ont des bases scientifiques, la plupart des arguments avancés pour s’opposer à la viande font la part belle aux généralisations abusives, aux simplifications et aux fausses bonnes idées », constatent les deux scientifiques.

Quelques exemples parmi les arguments les plus fréquents du discours contre la viande et l’élevage...

Les systèmes d’élevage américain et européen sont difficilement comparables – Vrai

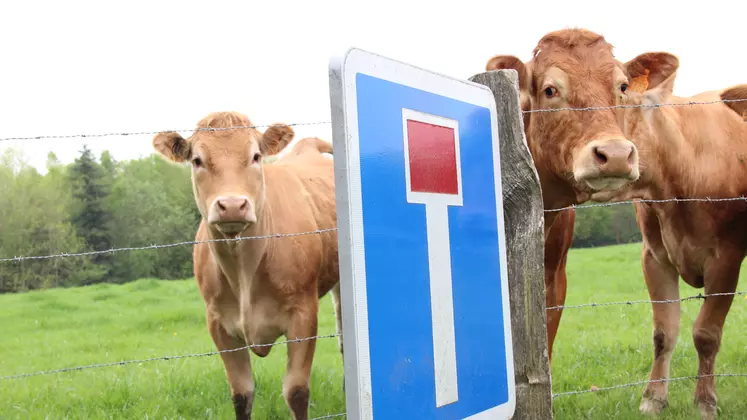

Aux Etats-Unis, l’élevage de bovins est généralement réalisé dans des « feed lots », sortes de parcs où les animaux sont engraissés rapidement. En Europe, les bovins voient beaucoup plus d’herbe. Les pâturages de montagne font grandement partie du paysage agricole français. Difficile, donc, de comparer deux systèmes si différents, tant sur le plan environnemental que sur le plan du bien-être animal. Tous les « rots » de ruminants dégagent du méthane qui participe aux émissions de gaz à effet de serre. Pour autant, tous les élevages ne se ressemblent pas.

Réduire la consommation de viande améliore la santé de l’homme – Ni vrai, ni faux

L’Inra s’est penché sur le cas des Etats-Unis, qui prouve l’effet négatif d’une politique de stigmatisation de la viande. Entre 1971 et 2010, la préconisation de réduire les graisses animales dans les régimes alimentaires a conduit à une augmentation du sucre dans l’alimentation. L’obésité a doublé sur cette période et en 2012, rapportent les scientifiques, le diabète de type 2 touchait un Américain sur 10. Les autorités de santé américaine ont abandonné leurs recommandations.

Ce qui semble défavorable à la santé humaine n’est pas la consommation mais l’excès de consommation de viande qui peut être un facteur favorisant les risques cardiovasculaires et de cancer du côlon.

Pour les pays développés, les préconisations tendent donc vers une réduction de la part de protéines animales. Evolution des régimes alimentaires vers moins de viande qui, commente l’Inra, pourrait avoir aussi un effet bénéfique pour l’environnement. Mais le ratio optimal entre protéines végétales et protéines animales fait débat.

Mieux vaut utiliser la terre pour cultiver des végétaux plutôt que pour élever des animaux – Faux

L’élevage utilise environ 70 % des terres agricoles. Oui. Mais les scientifiques s’empressent de préciser qu’il s’agit de terres non labourables, de prairies et de zones herbeuses.

Plusieurs études conduites avec l’Inra démontrent les bénéfices environnementaux des prairies et des zones herbeuses : augmentation de la biomasse microbienne, biodiversité plus grande, capacité de stockage plus élevée du carbone, diminution de la sensibilité des sols à l’érosion, meilleure filtration des eaux. Rien qu’en stockant le carbone, ces cultures pourraient permettre d’alimenter les ruminants tout en compensant de 30 à 80 % de leurs émissions de méthane.

La diversité des espèces de fleurs favoriserait également les populations de pollinisateurs, qui jouent un rôle très important dans la fécondation des plantes.

Pour réduire l’empreinte carbone de notre alimentation et diminuer le gaspillage des ressources, il faudrait supprimer l’élevage - Faux

Au niveau mondial, 80 % des aliments que mangent les animaux d‘élevage ne sont pas consommables par l’homme. Il s’agit principalement d’herbe mais aussi de résidus de culture et sous-produits des filières végétales destinées à l’alimentation humaine, de grains, de feuilles d’arbres… Plus de 70 % de la ration des ruminants est composée de fourrages impropres à la consommation humaine, note l’Inra. De plus, les prairies ont un fort potentiel de fixation du carbone.

Produire 1 kg de viande consomme 15 000 litres d’eau – Faux.

Une fois encore, question de méthode de calcul, objectent les chercheurs de l’Inra. Ce chiffre est obtenu par la méthode de « water footprint » dite « empreinte eau ». Une large empreinte qui englobe schématiquement trois couleur d’eau. L’eau bleue, qui est l’eau réellement consommée par les animaux et l’irrigation des cultures. L’eau grise, l’eau utilisée pour dépolluer les effluents et les recycler. L’eau verte, qui est tout simplement l’eau de pluie. Or cette méthode a été conçue pour des sites industriels et ne tient pas compte des cycles biologiques. En réalité, 95% de cette empreinte eau correspond à l’eau de pluie, captée dans les sols et qui s’évapore par le phénomène d’évapotranspiration des plantes. L’eau ainsi évapotranspirée retourne de fait dans le cycle de l’eau et ce cycle continuera même s’il n’y a plus d’animaux. Les chiffres avancés par la communauté scientifique sont donc bien différents puisque, selon leur calcul, il faut entre 550 et 700 litres d’eau pour produire 1kg de viande de bœuf. Chiffre encore diminué si les scientifiques raisonnent en terme savant d’eau utile (1). Dans ce cas le chiffre n’est plus que de 50 litres.

L’élevage rejette plus de CO2 que les transports – Faux.

Pour les agronomes de l’Inra, les chiffres avancés – 14,5 % de gaz à effet de serre pour l’élevage, 14 % de GES pour le transport - ne sont pas comparables. Car ils sont obtenus par des méthodes différentes ! Les données pour l’élevage sont fournies par la FAO. L’organisation mondiale de l’agriculture et l’alimentation calcule sur le modèle des analyses de cycle de vie, qui inclut diverses dimensions de l’élevage, dont la production des aliments et intrants, transformation des aliments, transports, consommation d’énergie…

Pour le transport, le calcul émane du GIEC, groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Le groupe ne prend en compte que les émissions de gaz à effet de serre des véhicules en circulation. Autrement dit, contrairement à l’élevage, les émissions liées à la production ne sont pas prises en compte. Les GES liés à la fabrication des véhicules et à l’extraction, raffinage et transport du pétrole, notamment, n’entrent pas dans le calcul, alors que ces données compteraient dans une démarche de cycle de vie.