Les ruminants valorisent les coproduits agroalimentaires

La valorisation des coproduits issus des industries agroalimentaires en alimentation animale contribue à limiter la concurrence avec l’alimentation humaine. Cette utilisation ancestrale et vertueuse participe à l’autonomie alimentaire des territoires.

La valorisation des coproduits issus des industries agroalimentaires en alimentation animale contribue à limiter la concurrence avec l’alimentation humaine. Cette utilisation ancestrale et vertueuse participe à l’autonomie alimentaire des territoires.

Historiquement, la production de denrées alimentaires génère des résidus non directement consommables par l’homme, mais parfaitement valorisables par les animaux. Dès lors qu’ils trouvent un débouché utile, ces sous-produits deviennent des coproduits. Grâce à leurs aptitudes digestives, les ruminants sont des recycleurs efficaces de ces matières.

Une ressource majeure pour l’alimentation animale

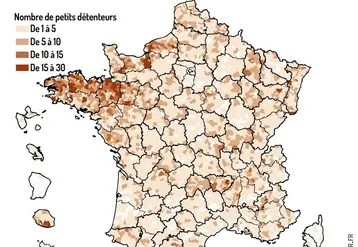

En France, les trois quarts des coproduits agroalimentaires sont valorisés par l’alimentation animale, à 80 % via les aliments composés et à 20 % directement en élevages. Ils représentent près de la moitié des matières premières utilisées par les fabricants d’aliments pour animaux de rente.

Lire aussi : « Les chèvres peuvent valoriser les sous-produits de l’industrie agroalimentaire »

En France, trois secteurs génèrent plus de la moitié des coproduits de l’industrie agroalimentaire : les oléagineux (29 %), avec les tourteaux de soja, de tournesol et de colza ; la sucrerie (14 %), avec la pulpe de betterave ; et l’amidonnerie-féculerie (13 %) avec le corn gluten feed, le son de blé, les drèches ou la pulpe de pommes de terre.

Cinq autres secteurs génèrent chacun environ 8 % du tonnage : la distillerie (vinasses de betteraves, drèches de céréales), la meunerie (sons, remoulages, farines basses), l’industrie de la viande (peaux, sang, graisses, os, abats, etc.) et de la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture (têtes, peaux, viscères, arêtes chutes de filetage), l’industrie laitière (lactosérum, babeurre, lait écrémé) et le vin (marcs de raisin).

Un levier pour la durabilité des systèmes d’élevage

Ces coproduits, non utilisables directement par l’homme, améliorent l’efficience énergétique et protéique des systèmes de production en valorisant des nutriments disponibles localement. Ils limitent la dépendance aux matières premières importées et réduisent la pression sur les ressources cultivables destinées à l’alimentation humaine.

En période de tension sur les fourrages (sécheresse…), ces ressources deviennent des compléments stratégiques, permettant d’ajuster rapidement les rations sans recourir à des achats massifs de concentrés. Évitant les gaspillages, la valorisation des coproduits en alimentation animale est bénéfique pour l’économie des filières agroalimentaires. Ainsi, certaines filières dépendent fortement de ce débouché pour maintenir leur rentabilité.

Cuir, laine, fumier… les ruminants sont fournisseurs de matières premières secondaires

Les ruminants ne produisent pas que du lait ou de la viande. Ils génèrent également des coproduits animaux à forte valeur d’usage : cuir, laine, graisse, fumier, etc. Leur valorisation permet de limiter l’usage de matériaux issus des énergies fossiles et réduit l’empreinte environnementale de nombreuses filières industrielles.

Certains coproduits à risque sanitaire (graisses, farines animales) peuvent être transformés en biodiesel, combustibles, engrais organiques ou biogaz. Enfin, les effluents d’élevage enrichissent les sols en matière organique et limitent le recours aux fertilisants minéraux. Grâce à la méthanisation, ils deviennent une ressource stratégique pour la production d’énergie renouvelable et l’économie circulaire agricole.

Les services rendus par l’élevage

La Confédération nationale de l’élevage a mis en ligne 22 fiches présentant les services rendus par l’élevage de ruminants sur cne-elevagesruminants.fr