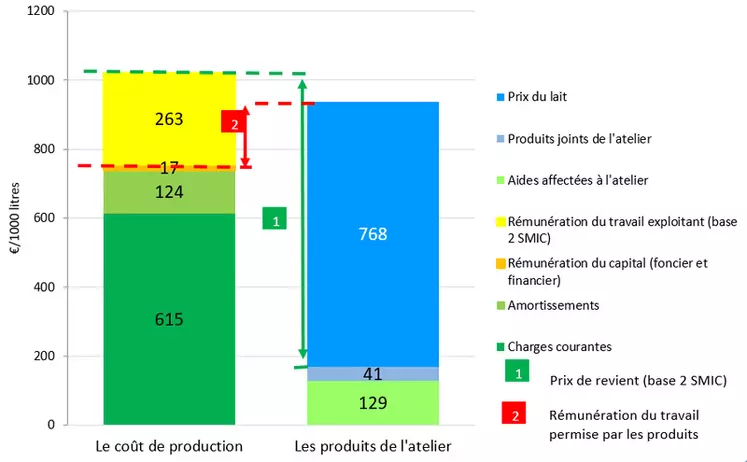

La méthode coût de production en détail

La méthode coût de production ramène les charges et les produits de l’élevage aux mille litres de lait. Un outil utile pour comparer les élevages.

L’Institut de l’Élevage propose depuis 2010 une méthode nationale de calcul du coût de production harmonisée entre les différentes filières herbivores. À l’échelle de l’atelier, cette méthode permet d’évaluer l’ensemble des charges qui ont été engagées, indépendamment du niveau d’autofinancement ou de propriété des moyens de production. En caprins, toutes les charges et produits sont rapportées aux 1 000 litres de lait, qu’ils soient vendus en laiterie ou vendus sous forme de fromages.

Les coûts de production

Le coût de production est composé de trois grandes catégories de charges. D’abord, les charges courantes regroupent les dépenses ayant donné lieu à des flux monétaires au cours de l’exercice (hors cotisations sociales des exploitants), chaque poste étant ajusté des variations de stock. Les céréales autoconsommées sont intégrées sur la base de leur coût de production et non d’un prix de cession. Ensuite, les amortissements correspondent à l’usure et à l’obsolescence du matériel, des équipements, des bâtiments et des améliorations foncières. Enfin, les charges supplétives sont des conventions visant à rémunérer les facteurs de production que l’éleveur met à la disposition de son entreprise : les terres en propriété (rémunération au prix du fermage moyen de l’exploitation ou de la région), les capitaux propres (rémunérés au taux du livret A) et le temps de travail que les exploitations consacrent à l’atelier. Ce temps de travail est rémunéré sur la base de deux Smic brut par unité de main-d’œuvre (Smic net + 30 % de cotisations sociales). En 2021, le Smic mensuel brut est de 1 555 euros.

Dans les systèmes mixtes, certaines de ces charges peuvent être assez facilement réparties entre les différents ateliers herbivores ou de grandes cultures. C’est le cas pour les charges opérationnelles, pour le fermage et la rémunération du foncier en propriété (au prorata des hectares utilisés). Pour les autres charges, un traitement statistique sur l’ensemble des données des Réseaux d’élevage a permis de définir des clés de répartition.

Le produit de l’atelier caprin

Le produit de l’atelier caprin est composé de trois grandes catégories de produits Le poste “lait vendu” correspond au prix moyen du lait vendu au cours de la campagne ou à la valorisation du litre de lait en élevage fromager fermier. Le poste “autres produits” comprend les ventes de chevreaux, de réformes et de reproducteurs, l’autoconsommation, les ventes de foin, de fumier… Il est ajusté des variations d’inventaire de cheptel et les achats d’animaux sont déduits. Le poste “aides” comprend les aides couplées, notamment la prime à la chèvre, et les aides découplées, avec une part des DPU (affectés au prorata des hectares utilisés pour l’atelier caprin) et des aides du second pilier.

Prix de revient et rémunération du travail permise

Le “prix de revient” du lait mesure, compte tenu du montant déjà couvert par les autres produits et les aides, le prix ou la valorisation du lait nécessaire pour couvrir l’ensemble des charges engagées par l’éleveur et de rémunérer l’ensemble des facteurs de production (main-d’œuvre et capitaux) au niveau défini.

La "rémunération du travail permise par le produit" mesure la part des produits restants pour rémunérer la main-d’œuvre consacrée par les exploitants à l’atelier caprin, une fois les autres charges couvertes. Elle s‘obtient en déduisant du total des produits, l’ensemble des charges, hors rémunération forfaitaire du travail des exploitants, et est exprimée en euros les mille litres et en nombre de Smic par unité de main-d’œuvre.