Chardon en céréales et colza : les cinq questions à se poser pour contrôler efficacement sa dissémination

Frapper le chardon quand ses réserves sont au plus bas est une stratégie efficace contre cette vivace redoutée. Autre solution en développement, le traitement localisé qui allie efficacité et réduction de produits phytosanitaires.

Le chardon, troisième adventice la plus problématique en termes de surfaces derrière le vulpin et le ray-grass. Tel est le classement établi par Agro-Transfert, plateforme d’application et réseau de transfert de la recherche agronomique dans les Hauts-de-France.

Quel est l’impact du chardon des champs sur le rendement des céréales ou du colza ?

À partir de 10 plantes par mètre carré, la vivace diminue le rendement des céréales de 20 % et celui du colza de 10 %. À trente chardons par mètre carré, la chute atteint respectivement 60 % et 35 %. Sa capacité de concurrence vis-à-vis des espèces cultivées en termes d’accès à l’eau, aux nutriments et à la lumière est forte. « Pour le combattre, il faut connaître sa biologie et s’attaquer à ses points faibles », considère Jeanne Delsaut, ingénieure d’Agro-Transfert.

Quand intervenir pour s’attaquer au chardon au bon moment ?

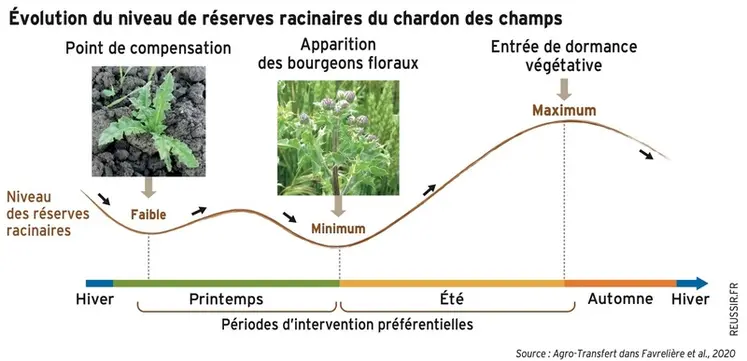

Pour garantir une lutte efficace, qu’il s’agisse des traitements ou des interventions mécaniques (scalpage…), il faut « frapper le chardon quand ses réserves sont les plus basses », assure la spécialiste. C’est le cas à partir du stade 6-8 feuilles au printemps, et durant l’été jusqu’à la floraison. L’objectif est d’empêcher la reconstitution des réserves racinaires et de limiter la reprise du chardon au printemps suivant. Le stade 6-8 feuilles correspond au point de compensation. À partir de ce stade, le chardon se développe avec la photosynthèse sans puiser dans ses réserves. Ce qui lui permet même de les reconstituer. L’apparition des boutons floraux est aussi un moment où le chardon a le moins d’énergie dans ses racines. Après floraison, il reconstitue ses réserves.

En interculture, l’efficacité d’un déchaumage avec un outil à dents devient intéressante à partir de trois scalpages effectués tous les 15-20 jours (temps pour réatteindre le point de compensation). Agir après mi-septembre a peu d’intérêt, car le chardon est en dormance. En outre, réaliser une seule intervention s’avère peu efficace, voire contre-productif. Sectionner le chardon peut avoir pour conséquence de booster les bourgeons des racines par réduction de la dominance apicale de la plante, phénomène qui inhibe l’initiation ou le développement d’axes latéraux. Au final, cela stimule de nouvelles tiges.

Quant au labour, son effet reste limité, le chardon pouvant se régénérer à plus de 20 cm de profondeur. Jouer sur la rotation a un effet bénéfique, même si les repousses de chardons réapparaissent quelques années plus tard. La luzerne montre également une action contre les chardons. « Selon nos enquêtes, le nombre d’années où une luzerne reste implantée correspond au nombre d’années suivantes avec peu de chardons », souligne Jeanne Delsaut. Le seigle et le chanvre apportent aussi un mieux.

Quels programmes d’intervention chimique pour lutter contre le chardon en céréales

« En lutte chimique, les chardons se gèrent plutôt bien, avec plus de difficultés en réduction de travail du sol », estime Guy Turlin, responsable agronomie chez Cérèsia. La meilleure stratégie consiste à ne pas se laisser déborder et à intervenir dès les premiers ronds d’infestation, de préférence dans les céréales. La clé repose sur une lutte ininterrompue sur la rotation. « En cas de forte infestation, il faut intervenir à chaque occasion (céréales et interculture) avec de la chimie. Le tout en alternant les solutions chimiques (sulfonylurées, hormones et glyphosate) et parfois complété par un travail mécanique », préconise l’agronome.

Dans les céréales, jusqu’au stade dernière feuille, l’utilisation du produit Chardex à 1,5 l/ha (clopyralid) est efficace. Avant le stade deux nœuds, on peut utiliser Bofix entre 2 l et 2,5 l/ha ou encore Allié star SX (35 à 40 g/ha). Il est important de ne pas dépasser le stade deux nœuds pour éviter tout accident de fécondation avec le produit Allié. Dans l’orge de printemps, le conseiller préconise un Bofix à 2 l/ha au stade 1 à 2 nœuds. La difficulté est de ne pas traiter trop tôt, avant que tous les chardons ne soient sortis, et trop tard pour éviter les problèmes de sélectivité. En colza, il n’existe pas de solutions efficaces. Dans les betteraves sucrières, le produit Lontrel additionné d’huile reste efficace. « Il est possible d’utiliser le glyphosate en interculture seul (1 080 g/ha) ou mieux, une association avec une hormone 2-4D (Kyleo à 3l/ha) », poursuit Guy Turlin.

Quel intérêt présente le traitement en localisé sur les cultures de printemps ?

De nombreuses coopératives ou chambres d’agriculture proposent d’utiliser les cartes d'imageries effectuées par drone avec la société Abelio. « Cela permet de réduire les doses par rapport à un traitement en plein, de baisser la phytotoxicité et d’effectuer des économies », estime Aline Dupont, conseillère de la chambre d’agriculture de la Somme.

La technique est rodée en betterave sucrière. Elle se développe en pomme de terre, lin et maïs. Un algorithme définit une carte de frappe ciblée qui peut être intégrée dans les pulvérisateurs. Ils doivent disposer de l’ouverture et de la fermeture des tronçons et d’un guidage GPS. « Le plus compliqué reste le paramétrage de certaines consoles, avoue Aline Dupont. Celles-ci ont été conçues pour la modulation intraparcellaire, mais pas pour l’ouverture/fermeture de tronçons à partir d’une carte, mais cela s’améliore. »

La prestation est économique (16 €/ha) si la surface infestée de chardons s’élève à moins de 40 % de la parcelle. « L’économie atteint au moins 8 €/ha de betterave par rapport à un traitement en plein dans 90 % des cas », évalue la conseillère. En 2024, 1 300 hectares ont été cartographiés dans les Hauts-de-France pour la lutte contre le chardon. Les surfaces à traiter représentent en moyenne 23 % de la parcelle, avec une zone de traitement de 5 mètres autour des chardons détectés.

Autre nouveauté à l’étude, la proposition d’un service de pulvérisation ultralocalisé sur les chardons dans les betteraves par Corteva. Commercialisé par les distributeurs, le traitement de précision sera réalisé par un prestataire avec un pulvérisateur Berthoud. Il sera équipé de caméras positionnées tous les trois mètres sur la rampe, avec des algorithmes de reconnaissance des chardons créés par Corteva. Les buses s’ouvriront dès l’identification des chardons.

De quelle manière le chardon se dissémine-t-il ?

Le chardon produit 1 500 à 6 000 graines par plante, dont la durée de vie peut atteindre 20 ans. Grâce à leurs aigrettes plumeuses et au vent, elles peuvent parcourir jusqu’à 150 à 200 mètres de la plante mère. Cependant, 90 % des graines restent à une distance inférieure à 10 mètres, les aigrettes se détachant rapidement. Les graines sont capables de germer dans une profondeur de 1 à 6 cm au printemps. Mais les germinations sont peu fréquentes. « Seuls 3 à 5 % des chardons sont issus de graines, tempère Jeanne Delsaut. Mais ce mode de reproduction est très efficace pour coloniser de nouveaux espaces. »

Une reproduction par multiplication végétative

Le chardon des champs se reproduit principalement par la multiplication végétative (plus de 95 %). Il se développe par taches qui peuvent s’élargir de 3 à 12 mètres par an. La majorité des racines se développent entre 10 et 50 cm. Le chardon peut produire jusqu’à 16 drageons par mètre de racines par an. Ces rejets naissant sur la racine poussent de février à octobre.

Cette vivace se reproduit aussi grâce aux fragments racinaires. Les racines horizontales du chardon comportent des bourgeons végétatifs. Sans perturbation du sol, la plupart restent en dormance. En cas de fragmentation d’une racine, ils sortent de la dormance pour produire des drageons, phénomène appelé la régénération. Le chardon peut se régénérer à partir du stade deux feuilles. La régénération est maximale avec des fragments de plus de 2 cm. Mais dès 5 mm, un fragment racinaire peut former une nouvelle plante. Ainsi, les fragments de racines collés aux outils de travail comportent des risques de contamination de nouvelles parcelles.