Charges de mécanisation

Des économies sont possibles

D’après une enquête de l’Institut de l’élevage, le matériel constitue le premier poste pour les charges de structure en élevage bovins/viande. Les chiffres font état d’une grande diversité selon les exploitations. Les éleveurs ne sont pas toujours conscients du niveau de leurs coûts de mécanisation. Différentes initiatives démontrent qu’il est possible de limiter ces derniers sans pour autant se priver de matériel performant.

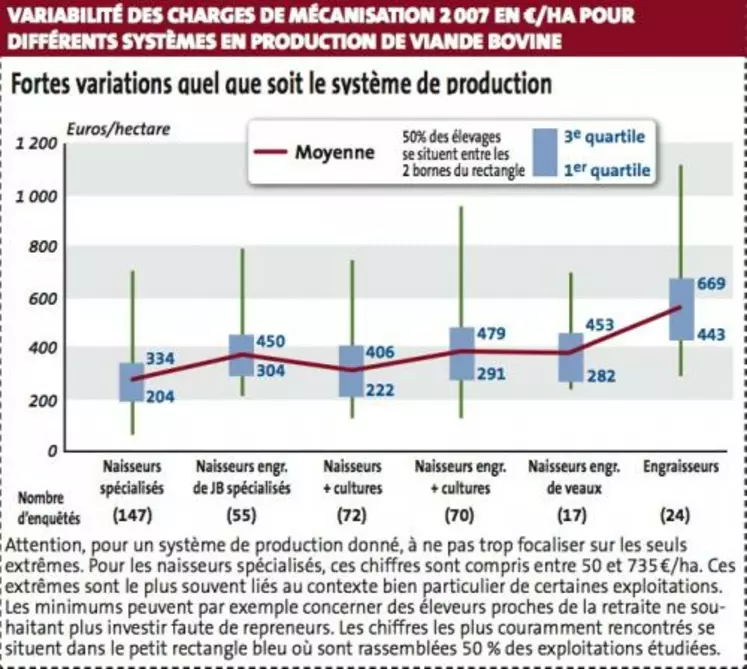

Qu’est-ce qui se cache derrière les charges de mécanisation et comment peut-on expliquer les très forts écarts pouvant exister entre deux exploitations aux orientations de production similaires ? C’est pour répondre à ces questions que les ingénieurs des chambres d’agriculture chargés du suivi des exploitations du réseau d’élevage bovins viande ont mené au printemps dernier des enquêtes sur le terrain. Ce travail a concerné 456 exploitations bien réparties sur l’ensemble du territoire français. L’analyse des données collectées a été réalisée en regroupant les exploitations selon leur degré de spécialisation et selon les orientations retenues pour leur atelier bovin viande. Lors du dépouillement et de l’analyse des chiffres et des données clés de cette enquête, les résultats pour les systèmes trop peu représentés (naisseurs-engraisseurs de boeufs et bovins viande avec hors sol) n’ont pas été pris en compte.

« Lorsque l’on regroupe les frais d’investissement et de fonctionnement, le matériel constitue le premier poste de charges dans les élevages », souligne le compte-rendu de cette enquête. « Observé sur 407 exploitations suivies en 2007, le coût moyen de mécanisation est de 345 €/ha de SAU. Il représente 28 % des charges totales et 45 % des charges de structure, mais aussi 80 % de l’excédent brut d’exploitation. » Ce poste prend en compte les charges d’investissement (amortissements), les dépenses d’équipements non amorties (achats de petits matériels), les dépenses d’entretien et de fonctionnement, les carburants et des coûts délégués (travaux par tiers). La nécessité de compenser le manque de main-d’oeuvre par un recours de plus en plus important à la mécanisation des tâches surtout lorsque les surfaces progressent est souvent souligné par les éleveurs. « Mais l’évolution à la hausse de ce poste sur les derniers exercices est inquiétante, car l’équipement en matériel s’engage sur plusieurs années et les coûts associés sont plus difficiles à moduler que les charges opérationnelles. »

A côté de cette moyenne, les résultats de l’enquête mettent surtout en exergue la très forte diversité de situation, même entre des exploitations aux orientations de production similaires (voir graphique page 16). Dans près des trois quarts des élevages enquêtés, ce poste mécanisation peut subir de fortes variations au gré des investissements et de l’accroissement des amortissements. Des « travaux par tiers » réalisés ponctuellement une année donnée (curage de fossé, taille de haie…) peuvent aussi générer de soudaines variations. De même, certaines réparations onéreuses initialement non prévues peuvent venir gonfler le poste « entretien ». Au sein des charges de mécanisation, la traction est le poste en moyenne le plus onéreux. « La somme des puissances des différents matériels de traction est en moyenne de 2,9 chevaux par hectare. Ce niveau d’équipement est assez comparable entre systèmes. » Les deux seules exceptions sont les producteurs de veaux sous la mère et de veaux d’Aveyron et les engraisseurs spécialisés. Pour les premiers, cette particularité est très liée à des structures de petite dimension avec une moyenne de 4,3 CV/ha. Pour les engraisseurs, ce chiffre est de 4,5 CV/ha et correspond à des systèmes où la quasi intégralité des surfaces est consacrée aux cultures. C’est d’ailleurs pour ce dernier système de production que la durée annuelle de traction (en heures/ha) est la plus élevée : 22,1 heures contre 12,4 heures pour les naisseurs en zone de plaine. Cette durée englobe le temps de travail sur les cultures, la récolte des fourrages, leur distribution, mais aussi le paillage, le raclage et le curage mécanisé des stabulations. Quels que soient les systèmes de production étudiés les travaux préparatoires à l’implantation des cultures sont réalisés à 95 % directement par les exploitants. C’est nettement moins fréquent pour la moisson, le plus souvent déléguée à un tiers. Côté récolte des fourrages, les foins sont réalisés en très grande majorité par l’agriculteur avec, dans les trois quarts des cas son matériel et dans un quart des cas celui de la Cuma ou du matériel en copropriété. Les chantiers d’enrubannage sont plus souvent délégués à des tiers. C’est le cas d’environ la moitié des exploitations utilisant ce fourrage. C’est encore plus vrai pour l’ensilage où au sein des élevages enquêtés, ils sont à 59 % réalisés par une ETA et à 38 % en Cuma. Pour ce qui est de la distribution des fourrages, « la mélangeuse est loin d’avoir conquis tout le monde : on la rencontre dans seulement 13 % des élevages et principalement les élevages avec engraissement. » Il en est tout autrement du paillage, mécanisé dans plus de trois quarts des exploitations enquêtées.

en savoir plus : Les charges de mécanisation dans les élevages bovins viande. Enquête annuelle 2009 des réseaux d’élevage. Décembre 2009. Consultable sur le site de l’Institut de l’élevage, www.inst-elevage. asso.fr, espace thématique « système d’exploitations bovin allaitant ».

Travailler en copropriété, en Cuma ou faire durer

« Les éleveurs enquêtés sont dans l’ensemble plutôt satisfaits de leurs équipements, mais pas toujours bien conscients du niveau de leur coût de mécanisation », soulignent les auteurs de l’étude. Seuls 59 % des éleveurs qui ont les charges de mécanisation les plus importantes ont mesuré la lourdeur de ce poste pour la trésorerie de leur exploitation et une partie d’entre eux espère pouvoir à terme les amortir sur une structure de plus grande dimension. Interrogés sur les stratégies qu’ils entendent mettre en oeuvre pour réduire ces charges, les réponses citées sont, quasiment à part égale, l’achat en copropriété, l’achat en Cuma et le vieillissement du matériel. Viennent ensuite son renouvellement régulier pour diminuer les frais d’entretien, la délégation de travaux à des ETA ou Cuma avec chauffeur. Les stratégies relevant de choix techniques comme le travail cultural simplifié ou la simplification de l’alimentation sont peu citées en premier choix et relèvent des réponses de second et troisième niveaux.