Espèces associées : comment réussir ses mélanges de cultures à la parcelle ?

Associer une légumineuse à une autre espèce, par exemple une céréale, peut aider à réussir la culture. À condition de maîtriser le semis du mélange puis la récolte.

Associer une légumineuse à une autre espèce, par exemple une céréale, peut aider à réussir la culture. À condition de maîtriser le semis du mélange puis la récolte.

Les mélanges de cultures entre céréales et protéagineux sont bien développés en agriculture biologique et en conventionnel pour l’autoconsommation en élevage. « Pour des débouchés grains, ce type d’association est la solution pour réussir la culture de certaines légumineuses en agriculture biologique, comme la lentille associée au blé. Mais en conventionnel, les cultures en mélange marquent le pas, observe Bertrand Pinel, chef de projet recherche et développement chez Terrena. Il y a des difficultés dans la séparation des deux graines à la récolte. »

Se pose aussi la question sensible du gluten issu des céréales, un allergène dont la présence est proscrite dans les protéagineux pour certains débouchés. « La récolte nécessite l’utilisation de trieurs optiques de qualité, indique Bertrand Pinel. Il faut rajouter un coût de 10 à 12 euros la tonne par passage au trieur pour une association de blé et de pois sachant que, souvent, deux passages sont nécessaires pour assurer une bonne pureté de récolte. »

Chez des adhérents de Terrena, l’association de triticale et de lupin est pratiquée depuis quelques années pour en accroître les surfaces, afin de fournir en quantités suffisantes l’usine de la coopérative transformant cette légumineuse. La solution privilégiée reste toutefois la culture pure, notamment pour éviter les risques de présence de gluten sur les graines.

Trouver les bons réglages sur la moiss’-batt' et les trieurs

Laurent Bédoussac, chercheur à Inrae à Toulouse, confirme que la récolte est un frein au développement des cultures associées, du fait de la pureté d’espèces exigée aussi bien par les transformateurs que par les fabricants d’aliments du bétail. Pour le scientifique, « il faut pouvoir trouver les bonnes combinaisons pour optimiser la récolte et le tri, et ainsi assurer une marge à l’agriculteur ». Avec les fabricants de matériel Agco et Denis, des essais ont été menés sur plusieurs mélanges d’espèces. « Certains réglages de moissonneuse-batteuse suivis d’un tri classique avec les bonnes combinaisons de grilles suffisent pour le tri de mélanges de blé/féverole, blé/lupin et de colza/pois parmi les quelques mélanges que nous avons testés. Ils sont en revanche insuffisants pour les mélanges orge/pois et blé/lentille pour lesquels il faut un second passage de trieur, optique de préférence », analyse le chercheur.

Une bonne qualité de récolte et de tri n’est pas impossible, mais nécessite une solide expérience de l’utilisation de sa moissonneuse-batteuse et de son trieur. « Trier, c’est un vrai métier qui demande du temps et de la minutie. Si on prend la peine de trouver les bons réglages, on améliore fortement la qualité du lot en sortie, encourage Laurent Bédoussac. Quant aux investissements que nécessitent les équipements de triage, l’idéal est d'investir collectivement. »

Bien semer des graines de tailles différentes

Le semis est un autre paramètre à bien maîtriser, avec des graines de céréale et de légumineuse de tailles parfois très différentes. Les mélanges de triticale associé à la féverole ou au lupin ont fait l’objet d’expérimentations dans le cadre du projet Prograilive faisant intervenir plusieurs partenaires. Les essais ont notamment étudié la profondeur de semis, dont l’optimum n’est pas le même pour la féverole (6 cm), le lupin (4 cm) et le triticale (2 cm).

Pour l’association lupin-triticale, la maîtrise de l’équilibre entre les deux cultures et le contrôle des adventices ont été meilleurs avec deux dates de semis différentes (avec un mois d’écart) qu’avec un semis en deux passages à la même date ou un semis combiné. Mais la mise en œuvre de deux dates de semis est complexe et l’arrivée à même maturité des deux espèces pour la récolte doit être prise en compte. En pratique, les mélanges sont souvent semés en même temps en choisissant une profondeur de sol intermédiaire entre les deux espèces.

Les mélanges réduisent l’impact des bio-agresseurs

Au-delà des difficultés techniques, les mélanges culturaux comportant des légumineuses apportent des bénéfices agronomiques qui peuvent se traduire par de meilleures marges comparées à des cultures pures. Largement analysés depuis des années, ils sont reconnus performants à divers titres. Les deux espèces du mélange se complètent pour l’acquisition de l’azote de l’air (par la légumineuse) et du sol au profit des deux cultures.

L’association réduit aussi le développement et de la nuisibilité des bio-agresseurs. Le bénéfice concerne également les adventices, avec un salissement limité par rapport aux espèces en pur. Tous ces éléments contribuent à stabiliser les rendements des cultures. C’est le cas en particulier pour la légumineuse par rapport à sa culture pure, dont la conduite apparaît souvent aléatoire. Les bénéfices se retrouvent notamment en situation de bas niveaux d’intrants, comme en agriculture biologique.

Pour produire des légumineuses à graines, l’espèce associée peut être considérée comme une plante compagne avec, par exemple, un rôle de tuteur pour limiter la verse de la légumineuse. Dans ce cas, il est conseillé de semer le protéagineux à une densité proche de celle recommandée en culture pure. L’espèce associée, elle, sera semée à une faible densité pour réduire l’effet de compétition vis-à-vis de la légumineuse, tout en assurant un effet contre les bio-agresseurs. Mais le bon compromis à trouver dans le mélange doit être adapté aux besoins de l’exploitation et du débouché.

Le mélange améliore le rendement total

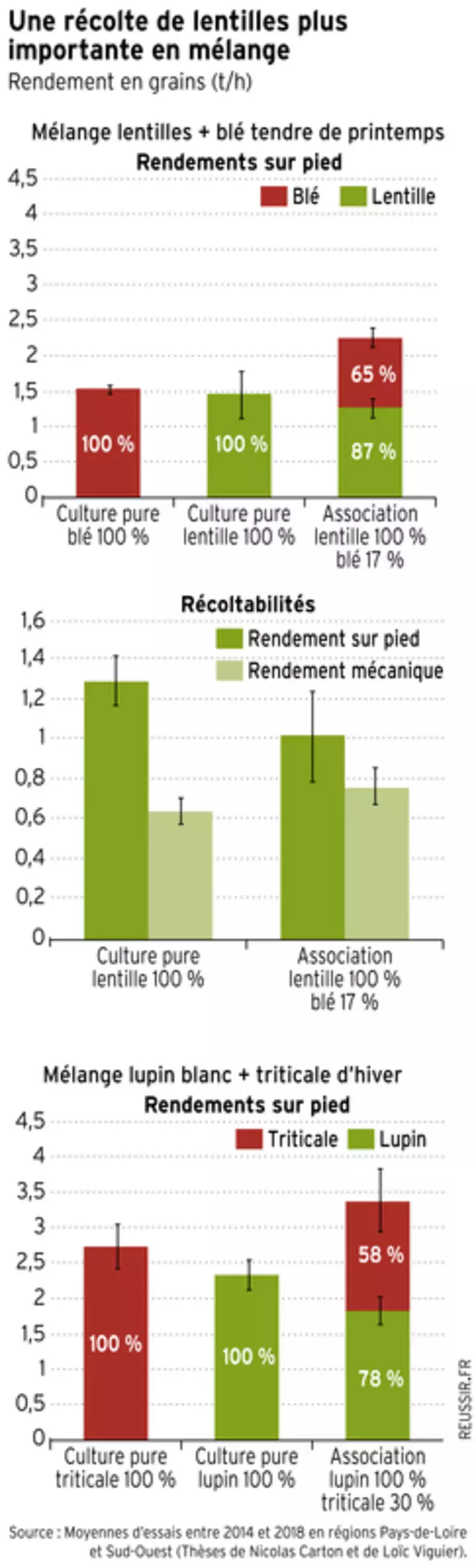

Le rendement total légumineuse + céréales est plus élevé que celui des légumineuses en culture pure, en moyenne de 51 % avec la lentille et de 34 % avec le lupin.

La productivité de la légumineuse associée à une céréale est un peu plus faible qu’avec une culture pure. Même à des densités modérées (blé à 17 % et triticale à 30 % d’une densité classique en pure), la céréale exerce une compétition forte.

Le rendement de la céréale apparaît élevé si on le rapporte à sa faible densité de semis (comparé au rendement à 100 % de densité). Le taux de protéines a été amélioré d’un point dans le blé en association par rapport au blé pur.

L’efficacité de la récolte mécanique de la lentille est nettement améliorée par l’association avec le blé, du fait d’une meilleure résistance à la verse. La marge est améliorée au final.

La biomasse des adventices a été fortement réduite dans les légumineuses associées avec blé et triticale : de 44 % en moyenne pour la lentille et de 72 % pour le lupin, comparée à ces cultures en pur.

Le lupin montre une marge équivalente à la culture pure dans un contexte de fort salissement limitant le rendement, mais une marge plus faible en situation de condition de culture optimale du lupin.