Élevage bovins viande : la décapitalisation s’opère avec une extensification

La France allaitante bovine valorise sept millions d’hectares, et cette surface n’a pas changé depuis 2010 alors que le nombre de vaches s’est drastiquement réduit. Le chargement moyen s’est ainsi réduit pour arriver à un niveau très bas. Christophe Perrot de l’Institut de l’élevage a analysé cette évolution.

La France allaitante bovine valorise sept millions d’hectares, et cette surface n’a pas changé depuis 2010 alors que le nombre de vaches s’est drastiquement réduit. Le chargement moyen s’est ainsi réduit pour arriver à un niveau très bas. Christophe Perrot de l’Institut de l’élevage a analysé cette évolution.

La France allaitante bovine valorise toujours 26 % de la SAU française.

« Contrairement à la France laitière qui se concentre chaque année en perdant des surfaces (-1 million d’hectares tous les dix ans), la somme des surfaces gérées par les exploitations allaitantes est stable depuis 2010 », analyse Christophe Perrot de l’Institut de l’élevage. Elle représente autour de 7 millions d’hectares. « La France allaitante bovine continue ainsi de valoriser 26 % de la SAU française. »

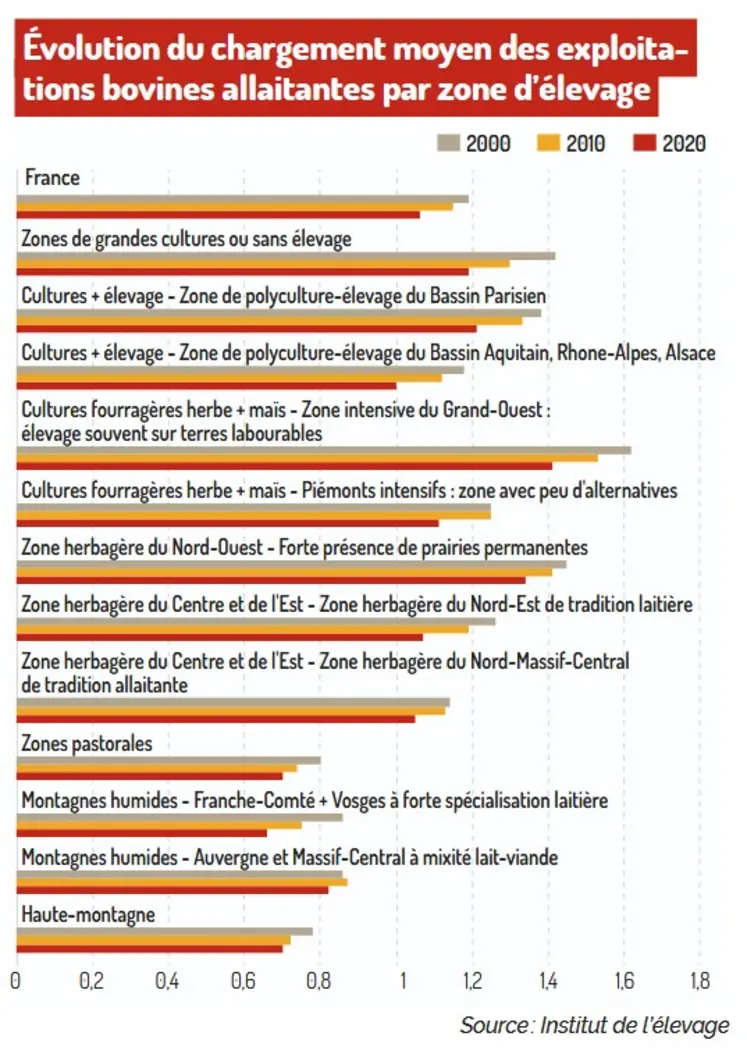

Un chargement moyen de 1,06 UGB/SFP

Le chargement moyen des exploitations allaitantes bovines a diminué davantage entre 2010 et 2020 que sur la décade précédente. Il était de 1,19 unité de gros bétail (UGB) par hectare de surface fourragère principale (SFP) en 2000, pour 1,15 en 2010 et 1,06 UGB/ha SFP en 2020.

« Cette baisse de chargement provient pour partie d’une relocalisation du cheptel dans les zones agronomiquement les moins favorables depuis 2000 – date correspondant au maximum historique pour le nombre (4 314 000) et l’expansion géographique des vaches allaitantes », note Christophe Perrot.

Une même tendance dans toutes les régions

Dans l’ouest, les plaines du Sud-Ouest et les zones à orientation végétale dominante, le recul du cheptel bovin allaitant était fort jusqu’en 2020 et s’est encore aggravé depuis cette date avec la poursuite de la décapitalisation.

La progression de l’effectif de vaches allaitantes dans le cœur du Massif central jusqu’en 2020 a été atténuée depuis par une décapitalisation plus modérée ici qu’ailleurs. Il en va de même, la progression des vaches allaitantes sur les surfaces en herbe de plaine délaissées par le cheptel laitier (Thiérache, Boulonnais, plaine des Vosges, Pays de Bray, Bessin…).

« Pour la zone herbagère charolais limousin du nord du Massif central et le cœur montagneux du Massif central, cette extensification est inédite. Les niveaux de chargement y étaient beaucoup plus stables depuis 30 ans au moins », relève Christophe Perrot.

Dans les zones de polyculture élevage et dans l’ouest, cette baisse du chargement depuis 2000 fait suite à une nette hausse du chargement entre 1988 et 2000 après la réforme de la PAC de 1992, et porte la marque de la concurrence ou de l’attrait des cultures de vente.

En savoir plus

L’Institut de l’élevage a rassemblé des analyses sur les filières ruminants réalisées à partir des recensements agricoles dans un dossier Économie de l’élevage, publié en juillet 2025 :

L’élevage de ruminants au recensement agricole de 2020 et après.