Phosphore : les 10 points à retenir pour gérer les apports et prévenir les carences

- Le phosphore, un rôle indispensable pour les plantes

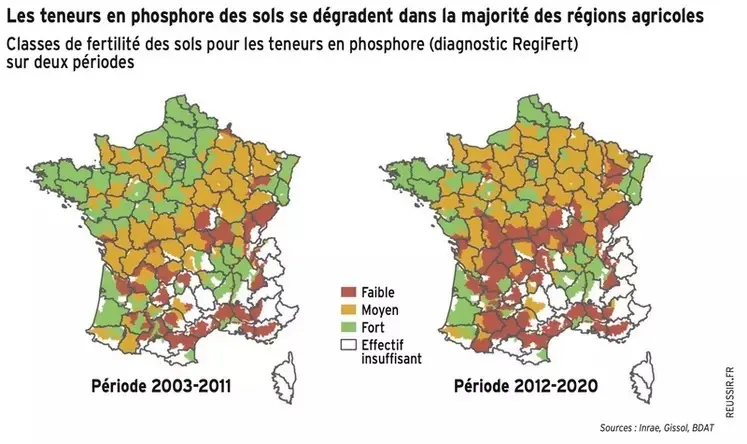

- La teneur en phosphore des sols en France se dégrade

- Des risques de carence des sols en phosphore variable selon les cultures

- L’analyse de terre, outil indispensable de mesure du phosphore dans les sols

- Des apports selon les cultures et la disponibilité du phosphore dans le sol

- Des apports minéraux divers

- Les amendements organiques, source importante de phosphore

- A quel moment faut-il réaliser ses apports d'engrais phosphatés ?

- Un raisonnement adapté pour le phosphore en agriculture biologique

- Comment améliorer la disponibilité du phosphore pour les plantes (c'est-à-dire rendre l'élément plus assimilable) ?

- Le cadmium mieux encadré dans les engrais phosphatés

Le phosphore, un rôle indispensable pour les plantes

Le phosphore est un élément nutritif indispensable aux plantes. Constituant majeur de l’ADN, l’ARN, l’ATP, le NADPH et des phospholipides, il intervient dans la respiration, le transfert et le stockage d’énergie des plantes, la structuration des membranes cellulaires. Il participe à la multiplication cellulaire et au développement du système racinaire. En favorisant ce dernier, il améliore la croissance des plantes. Il permet une meilleure valorisation de l’azote. Il est aussi impliqué pour la photosynthèse et la mise en place des systèmes reproducteurs.

La teneur en phosphore des sols en France se dégrade

La quantité biodisponible de phosphore pour les plantes souvent faible

Bien que le phosphore soit présent en grande quantité dans les sols, la quantité biodisponible pour les plantes est souvent faible. Selon l’Inrae (rencontre Comifer-Gemas de novembre 2023), près d’un quart de la SAU française se trouve dans une classe de fertilité faible en phosphore (données de 2012-2020).

Dans ces parcelles, la fourniture du sol ne serait pas suffisante pour les cultures, même si elles sont peu exigeantes en cet élément, selon les références du Comifer. 43 % des sols sont classés en fertilité moyenne. Leur fourniture sera satisfaisante pour des cultures peu ou moyennement exigeantes en phosphore mais pas pour les cultures exigeantes.

Enfin, 22 % se situe dans une fertilité forte, suffisante pour les cultures très exigeantes. Pour 68 % de la SAU, la situation se dégrade. Ces trois classes représentaient respectivement 13%, 40 et 36 % en 2003-2011.

Les livraisons de phosphore ont chuté de près de 80%

Entre 1972 et 2017, les livraisons de phosphore ont chuté de près de 80 % (enquête SSP-Unifa). Depuis 2010, elles tendent à stagner. La moitié de la SAU reçoit chaque année des apports de phosphore minéral pour une dose moyenne de 56 kg de P2O5/ha.

Lire aussi | Fertilisation : Le phosphore fait défaut dans les sols cultivés en France

Des régions d’élevage intensif comme la Bretagne sont largement excédentaires avec du phosphore essentiellement d’origine organique. L’Alsace et le Nord-Pas-de-Calais montrent également des sols excédentaires.

Dans les autres régions, les impasses en fertilisation phosphatée sont courantes pour des raisons économiques. Les conséquences sur les rendements ne sont pas toujours perceptibles. La diminution du phosphore dans le sol est pernicieuse. On ne s’en rend compte qu’au bout de plusieurs années avec des conséquences sur les productions agricoles.

Des risques de carence des sols en phosphore variable selon les cultures

Moins de phosphore signifie un retard de croissance et donc de productivité

Une faible disponibilité en phosphore peut entrainer une moindre croissance, un retard de croissance et une baisse de productivité. « Son rôle reste essentiel au démarrage des cultures, lors de l’installation du système racinaire », rappelle Grégory Véricel d’Arvalis. Lorsque la plante semée a épuisé le phosphore de la graine, elle doit trouver du phosphore biodisponible dans le sol au plus proche de la racine (2 mm). Le phosphore étant très peu mobile.

Des réactions différentes face à la carence en phosphore selon les espèces cultivées

Les espèces cultivées ont des sensibilités différentes à la carence en P. Elles sont classées en trois catégories d’exigence par rapport au phosphore. Celle-ci dépend la nature de leur système radiculaire et du rôle du phosphore dans l’élaboration de leur rendement.

Les pertes de rendement seront d’autant plus importantes que l’espèce est exigeante en phosphore et le sol carencé. Colza, betterave, luzerne et pomme de terre sont des cultures très exigeantes. Avec des pertes de production de 10 à 35 % en absence de fertilisation, voire jusqu’à 50 % en situation d’extrême de carence. Les cultures de blé sur blé, blé dur, maïs ensilage, orge, pois, ray-grass et sorgho sont classées moyennement exigeantes (avec des pertes de 10 à 20 % en situation de carence). Enfin les cultures d’avoine, blé tendre, maïs grain, seigle, soja, tournesol se classent comme peu exigeantes, avec des pertes de 5 à 10 %.

La notion d’exigence ne signifie pas que les cultures exigeantes absorbent ou exportent plus de phosphore que les moins exigeantes.

L’analyse de terre, outil indispensable de mesure du phosphore dans les sols

Les teneurs du sol en phosphore peuvent être analysées au laboratoire, selon trois méthodes d’analyse : Dyer, Joret-Hébert et Olsen. « La dernière, la plus largement utilisée, couvre de manière satisfaisante une majorité des situations », indique Mathieu Valé, du laboratoire d’analyses Aurea. L’interprétation des résultats prend en compte les éléments interférant sur la disponibilité du phosphore.

Dans les sols très acides, le pouvoir fixateur (ou tampon) du sol très élevé se traduit par une libération lente du phosphore à cause d’une précipitation avec les oxydes de fer et d’aluminium. En milieu basique, le phosphore précipite avec le calcium. Dans ces situations, il diffuse beaucoup moins vite dans la solution du sol.

Une analyse de terre, à renouveler tous les cinq ans au même endroit, représentatif de la parcelle, à la même période, reste le meilleur moyen d’évaluer les quantités de phosphore à apporter, comme le propose l’ITB (institut technique de la betterave).

Lire aussi | Phosphore : des analyses de sol incontournables pour mesurer cet élément nutritif

Des apports selon les cultures et la disponibilité du phosphore dans le sol

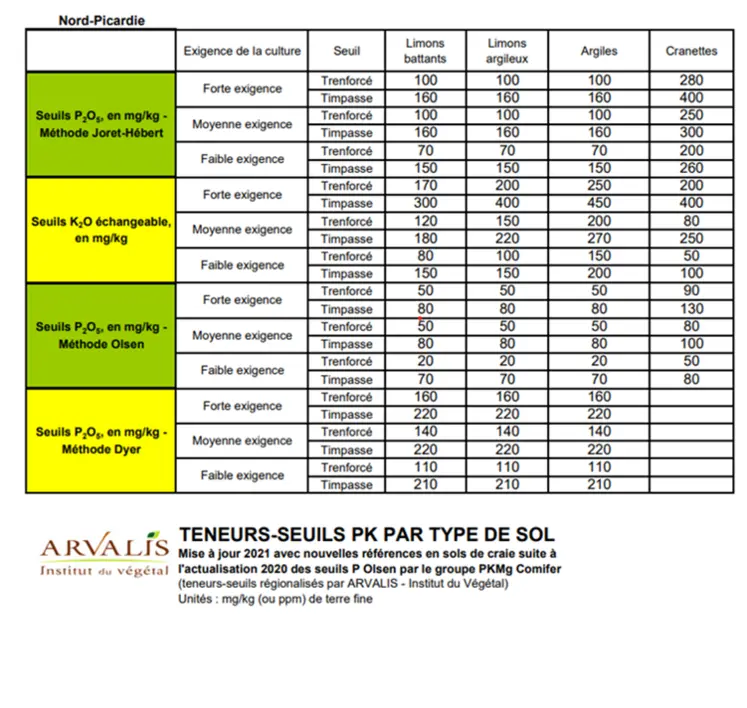

La notion de sol carencé dépend des exigences des espèces cultivées. Les laboratoires interprètent les analyses selon la méthode Comifer (Comité français d’étude et de développement de la fertilisation raisonnée) pour raisonner la fertilisation. Celle-ci définit des teneurs seuils, qui déterminent des bornes.

« T impasse », borne haute, indique qu’au-dessus de cette teneur une impasse annuelle est sans risque. « T renforcée », borne basse, indique qu’en dessous de cette teneur, il est nécessaire d’apporter une dose renforcée, supérieure aux exportations. Ces teneurs seuils, proposées par type de sol et par classe d’exigence de culture, sont établies d’après des résultats d’essais longue durée, et parfois complétés par des essais régionaux. Elles sont consultables sur le site d’Arvalis. (https://www.arvalis.fr/infos-techniques/connaitre-les-teneurs-seuils-dans-sa-region-selon-son-sol)

Les laboratoires complètent l’interprétation en tenant compte de l’ancienneté des derniers apports et du devenir des résidus de culture. Ceci afin d’estimer la rapidité de mise à disposition du P pour la plante.

Des apports minéraux divers

« Toutes les formes de phosphate solubles dans l’eau sont efficaces pour tous les types de sols », résume Grégory Véricel (superphosphate, triple superphosphate ou phosphate diammonique (18/46)). Les scories phosphatées sont à réserver aux sols acides. A l’inverse, les phosphates alumino-calciques, sont plutôt à utiliser en sols peu acides voire alcalins (pH > 6.2) . Le phosphate naturel, très peu utilisé, est déconseillé car très peu soluble, donc très peu disponible. Pour les superphosphates complexés visant à éviter le blocage du phosphore soluble en sols calciques, commercialisés depuis une dizaine d’année, Arvalis a peu de références. Les essais en sol calcaire n’ont pas mis en exergue d’amélioration de rendement.

Les amendements organiques, source importante de phosphore

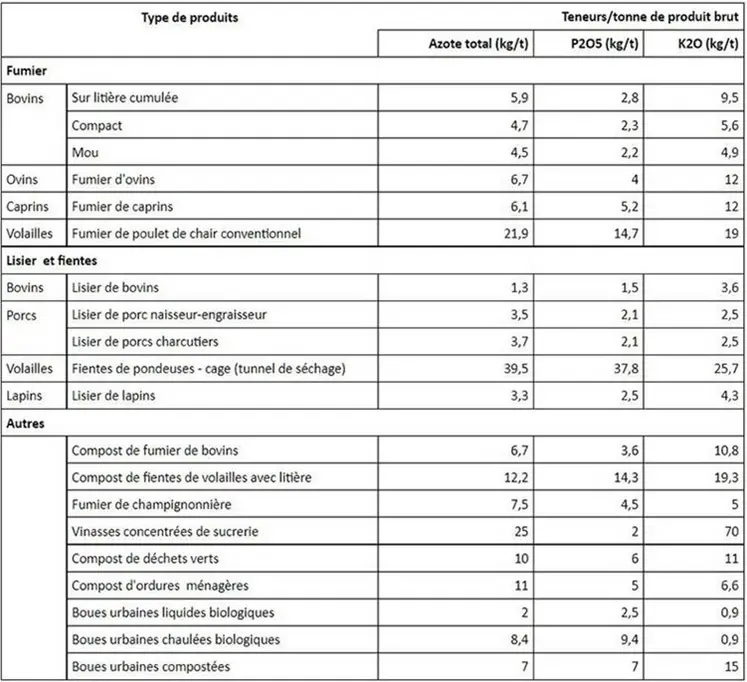

Les engrais et amendements organiques, et en particulier les fientes de volailles (38 kg/t de P2O5), constituent d’importants gisements de phosphore. Les produits résiduaires organiques, PRO (composts, fumiers, boue d’épuration,…) ont des teneurs en phosphore et une biodisponibilité variables. Mis en terre, ils libèrent plus ou moins rapidement le phosphore dans le sol, en fonction de la nature du produit et de sa finesse, des caractéristiques du milieu, du climat et des techniques culturales.

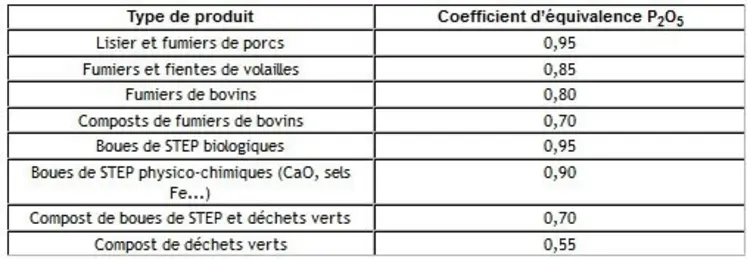

D’après les expérimentations menées par l’Inrae de Bordeaux de 1998 à 2000 sur plus de 70 produits organiques, la disponibilité à court terme du phosphore des PRO est au moins égale à 50 % de celle du superphosphate. Une pondération avec un coefficient d’équivalent engrais sera nécessaire si la teneur du sol est inférieure au seuil Impasse pour calculer la fertilisation de la culture réceptrice. Après un an de présence dans le sol, le phosphore des matières organiques a le même effet sur l'enrichissement du sol que les engrais phosphatés solubles dans l'eau.

Coefficient d'équivalence superphosphate des engrais organiques pour l'année de l'apport

Valeurs repères de composition des principaux fertilisants organiques

L’outil gratuit Fertiliser avec des produits organiques ou biosourcés (https://fertiorga.arvalis-infos.fr/FR#app) aide à calculer le phosphore provenant des engrais organiques, par culture réceptrice à une période donnée. Il propose des informations sur la valeur amendante de 98 produits organiques (boues, composts, fumiers, lisiers, effluents industriels, vinasses, digestats, etc... Les chambres d’agriculture publient aussi régulièrement des synthèses d’analyse de PRO.

A quel moment faut-il réaliser ses apports d'engrais phosphatés ?

« En cas de carence, un apport annuel, si possible localisé juste avant le semis, optimisera la biodisponibilité du phosphore. La plante, lorsqu’elle aura épuisé les réserves de la graine en phosphore, pourra de disposer de phosphore à proximité de ses radicelles », continue Grégory Véricel.

Un apport tous les deux ou trois ans suffira dans les autres cas, en privilégiant l’espèce la plus exigeante de la rotation. Avec des apports de grande quantité espacés dans le temps, le risque est de fixer le phosphore avec d’autres complexes (matière organique, fer, aluminium ou calcium) et de réduire progressivement la biodisponibilité. La remobilisation du phosphore sera alors aléatoire, voire très compliquée dans certains cas, notamment dans les sols calcaires. De plus, de gros apports peuvent avoir pour conséquence une eutrophisation du milieu naturel.

Un raisonnement adapté pour le phosphore en agriculture biologique

« Malgré des niveaux très bas en phosphore, sous les seuils conseillés par le Comifer, les rendements en agriculture biologique ne semblent pas ou peu être limités par cet élément dans les essais », relate Grégory Véricel. Les rendements en AB sont souvent déjà limités par d’autres facteurs (enherbement, azote,…). Des seuils spécifiques ont été déterminés pour l’AB, principalement à partir d’un essai mené dans la Drôme pendant plus de 20 ans. Les rendements commencent vraiment à y décliner en dessous de 15 ppm de phosphore dans le sol. Le projet PhosphoBio définit un seuil de vigilance à 25 ppm et un seuil critique à 15 ppm pour des cultures peu exigeantes comme le blé, maïs, soja ou tournesol.

Lire aussi | Fertilisation et phosphore : surveiller de près la situation des sols en agriculture biologique

Une calculette et le guide de gestion du phosphore en bio sont téléchargeables gratuitement. (https://www.rmt-fertilisationetenvironnement.org/moodle/mod/folder/view.php?id=2615)

Comment améliorer la disponibilité du phosphore pour les plantes (c'est-à-dire rendre l'élément plus assimilable) ?

Réaliser des épandages localisés de phosphore proche des racines

Les ions phosphate étant très peu mobiles, en cas de sols très carencés, il peut être intéressant de réaliser des épandages localisés, proches des racines. La gamme optimale de biodisponibilité du phosphore se situe entre un pH de 5,5 et de 7. Il est possible de limiter l’adsorption du phosphore par les ions Fe et Al dans les sols acides par le chaulage. « Mais il n’existe pas de solution efficace pour agir sur le pH en en sols alcalins et réduire l’adsorption par le calcium », note Grégory Véricel.

Il faut aussi une bonne structure du sol pour faciliter son exploration par les racines, de même qu’une bonne activité biologique. Des apports de matière organique, un travail du sol plus limité, une baisse des fongicides ou encore une couverture permanente du sol favorisent l’activité mychorizienne.

Utiliser des micro-organismes afin de libérer le phosphore

« Une piste consiste à utiliser des micro-organismes pour casser les liaisons des complexes créés par le phosphore avec d’autres molécules (comme le fer, le calcium ou l’aluminium) », explique Emilie Hascoët, chargée de projet qualité et santé des plantes chez Vegenov.

Le point sur | Phosphore : quelle efficacité pour les engrais censés le rendre plus assimilable ?

Certaines plantes sont capables de le faire en libérant des exsudats afin de descendre le pH du sol à proximité de la rhizosphère. En laboratoire sur la culture de ray-grass et de maïs, la bactérie Bacillus megaterrum donne de bons résultats pour libérer le phosphore. Dans les sols à pH 8, la bactérie peut secrèter des enzymes ou acidifier localement le milieu pour rendre le phosphore plus disponible.

Sur ray-grass, mais aussi sur maïs en enrobage de semences, nous obtenons ainsi une meilleure assimilation du phosphore. La souche de bactéries colonise les racines au fur et à mesure de leur croissance. Le champignon Aspergillus foetidus aurait des capacités similaires. De nombreux biostimulants utilisent ces propriétés des micro-organismes pour rendre le phosphore plus assimilable par les plantes.

Des recherches innovantes pour l’assimilation du phosphore doit être réalisées

Ces recherches innovantes méritent d’être confirmées en plein champ. L’objectif étant d’améliorer l’assimilation du phosphore présent dans le sol.

Enfin, certaines variétés seraient plus aptes à rechercher le phosphore. Les variations interannuelles ne permettent pas encore de définir lesquelles le font systématiquement, indique Grégory Véricel.

Le cadmium mieux encadré dans les engrais phosphatés

Depuis 2022, un règlement de Commission européenne limite la teneur en cadmium à 60 mg/kg d'engrais phosphatés. Ce seuil devrait être diminué en 2034 à 20 mg/kg afin d’enrayer la hausse de l’exposition de la population. Une étude de l’Inrae Bordeaux démontre qu’il n’y a aucun lien direct entre la teneur totale en cadmium du sol et la concentration dans les végétaux, notamment les concentrations dans les grains de céréales ou les graines oléagineuses (McLaughlin et Singh, 1999, Grant et al., 1998). Pour qu’un élément soit assimilé par une plante, il faut qu’il soit biodisponible et qu’il passe en solution. Les cartes de teneurs totales du sol en cadmium ne peuvent servir à évaluer les risques de transferts et de contamination des cultures.