Transition écologique : « Le collectif est une clé pour faire décoller les innovations »

Les transitions en agriculture s’appuient sur les dynamiques collectives. Que ce soit des groupes initiés par les pouvoirs publics ou issus du terrain, ils permettent d’accélérer les changements de pratiques. Interview de Loan Jérôme, de Trame.

Les transitions en agriculture s’appuient sur les dynamiques collectives. Que ce soit des groupes initiés par les pouvoirs publics ou issus du terrain, ils permettent d’accélérer les changements de pratiques. Interview de Loan Jérôme, de Trame.

Le collectif présente un réel intérêt pour diffuser les nouvelles pratiques et accompagner la transition écologique. C’est en tout cas la conviction de Loan Jérôme, déléguée régionale chez Trame en Bourgogne Franche-Comté où elle accompagne des collectifs d’agriculteurs (Geda et Cuma notamment).

Dans l’histoire récente de l’agriculture, quelle place tient la dynamique collective dans l’adoption de nouvelles pratiques ?

Loan Jérôme - Depuis toujours, les agriculteurs cherchent à échanger sur leurs pratiques. Dans les années 1960, l’État, en partenariat avec la profession agricole, a lancé des groupes de développement pour accélérer les changements de pratiques et diffuser le savoir élaboré par les instituts techniques… À chaque fois qu’il y a eu besoin de faire décoller des innovations, on s’est appuyé sur la dynamique collective.

La constitution de groupes a aussi émané directement du terrain. On peut citer l’exemple de Bernard Poulain, agriculteur dans les Yvelines, qui a imaginé les Centres d’études techniques agricoles (Ceta) au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans lesquels les agriculteurs se retrouvent pour échanger des idées. En outre, le collectif permet de massifier des innovations portées par quelques pionniers.

Comment évoluent les collectifs d’agriculteurs pour accompagner la transition écologique ?

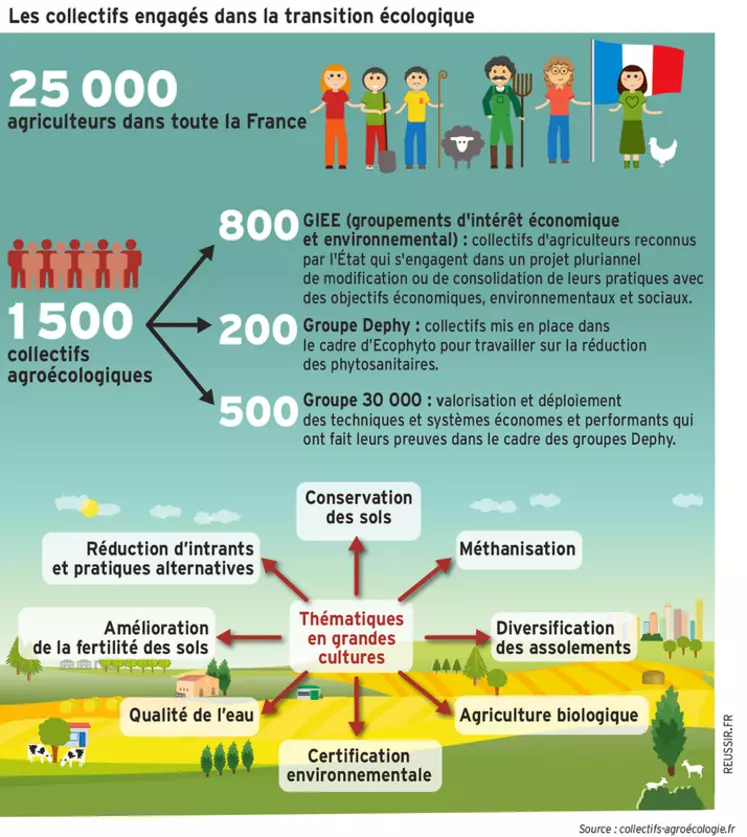

L. J. - Cela a commencé à la fin des années 1990, avec la mise en place des contrats territoriaux d’exploitation (CTE). Puis un mouvement a été impulsé par Stéphane le Foll autour de l’agroécologie avec la loi d’avenir et la création des groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) qui permettent à des agriculteurs de se regrouper sur une thématique autour des nouvelles pratiques et d’obtenir des financements. On peut aussi citer les groupes Dephy et groupes 30 000 qui travaillent sur la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires.

Qu’est-ce que la dimension collective apporte aux agriculteurs ?

L. J. - Le collectif est avant tout un moyen de réassurance. Cela permet de partager et d’échanger sur ce qui a été tenté et qui a marché. C’est une des clés pour oser adopter des nouvelles pratiques. Le groupe est aussi un espace de formation continue qui permet de faire intervenir des personnes extérieures pour bénéficier de connaissances nouvelles. C’est important de les rendre accessibles car elles émanent parfois de chercheurs éloignés des problématiques de terrain. C’est un lieu de transfert intéressant entre cette recherche et l’ensemble des agriculteurs.

En interne, le collectif est un lieu où l’on peut s’envoyer des signes de reconnaissance. C’est très valorisant pour un agriculteur qui a mis en place une innovation prometteuse que d’autres adoptent ensuite sur leur propre exploitation. En externe, c’est un appui pour communiquer avec le reste de la société. Il peut y avoir une reconnaissance qui conforte dans les choix de changements.

Quelles sont les conditions pour qu’un collectif qui travaille sur la transition écologique fonctionne ?

L. J. - La cohésion du groupe est un premier aspect. Les agriculteurs et les agricultrices doivent avoir envie de travailler ensemble et se faire confiance pour partager des données de la ferme. Il est indispensable qu’ils cheminent vers une vision commune, ce qui n’est pas toujours simple.

L’accompagnement du groupe est déterminant. C’est une fonction encore peu valorisée mais le collectif a besoin d’être animé par une personne avec des compétences adaptées, notamment une capacité d’écoute et d’organisation. L’objectif est d’aider le groupe à s’ouvrir à de nouvelles perspectives.

L’appui financier est aussi une condition de la réussite. Les agriculteurs qui veulent progresser doivent pouvoir se former, faire intervenir des experts, réaliser des voyages d’études ou encore investir dans du matériel. Cela nécessite des moyens. Les GIEE ont notamment cet objectif. Enfin, la présence de quelques agriculteurs leaders au sein du groupe avec une vision permet de tirer le groupe vers le haut.