Marché mondial des céréales

Les coulisses de l'export français

La filière export écoule, bon an mal an, la moitié de la production des principales

céréales françaises. Pour répondre à ce marché aux volumes très fluctuants et aux

exigences qualitatives croissantes, particulièrement en blé, la filière s'est organisée

afin de massifier les flux et de gagner en réactivité. Mais quels rôles jouent

précisément les livreurs, les exportateurs et autres silos portuaires ? Plongée dans

un univers où flux physiques et contractuels s'entremêlent en un ballet complexe.

L'Algérie, à travers son bras étatique (l'OAIC) emporte à elle seule un tiers des ventes extracommunautaires. Ce taux monte à 50 % si l'on y ajoute le Maroc, un marché dominé par les privés. Avec d'un côté son rôle essentiel pour l'équilibre du bilan du blé français et la formation des prix, mais de l'autre ses fortes variations de volumes, l'export représente un défi pour la filière céréalière, surtout hors UE. « La caractéristique du marché export pays tiers est son irrégularité », confirme Vincent Magdelaine, directeur de la section métiers du grain de Coop de France. Il existe un courant d'affaires régulier vers certaines destinations, comme l'Afrique de l'Ouest, mais le résultat annuel est largement dépendant de quelques appels d'offres publics portant sur de gros volumes. Pour Vincent Magdelaine, « y voir un débouché d'opportunité auquel on ne répondrait qu'après avoir satisfait le marché intérieur serait une erreur totale. Ce n'est pas une variable d'ajustement de notre marché, nous sommes plutôt celle des pays importateurs, en fonction de leurs besoins et du positionnement de nos concurrents. L'enjeu est d'être capable de s'adapter à cette demande inégale dans le temps. » On ne peut alimenter ce marché comme on approvisionne la meunerie intérieure, dont les besoins sont planifiables six mois à l'avance. La stratégie de la filière a donc été de mettre en place un schéma de massification au sein duquel le silo portuaire fait office de coeur logistique, et l'exportateur de centre névralgique des flux contractuels. Objectif : pouvoir approvisionner des silos portuaires et en sortir des quantités importantes avec une grande réactivité.

DU CHAMP AU BATEAU

Tout commence au champ, avec le choix de la variété et la conduite culturale qui conditionne la propreté de la récolte, la teneur en protéines et l'humidité du grain, critères essentiels à l'export. Le passage par les silos de l'organisme collecteur constitue ensuite la première étape de la massification. Séchage éventuel, tri, alottement, voire assemblage : ces interventions sont un premier pas vers l'obtention d'un produit adapté aux attentes des importateurs. En revanche, hormis pour les plus gros opérateurs, les coopératives et négoces ne vendent pas directement le grain aux clients étrangers. Ils passent pour cela par un exportateur, encore appelé « chargeur » ou « trader », à ne pas confondre avec la profession financière. Les exportateurs se répartissent en deux groupes : les global players et les autres,de dimension plus modeste. Les premiers sont des multinationales dont le terrain de jeu est la planète entière. Ceux-là achètent du grain en Amérique du Sud, en Europe, en Australie ou en Ukraine pour les revendre au Maghreb, en Asie ou au Moyen-Orient. On y retrouve les « ABCD » (ADM, Bunge, Cargill et Louis-Dreyfus), ainsi que des enseignes moins connues telles que Glencore ou l'asiatique Noble. La plupart de ces grands groupes ont en commun d'avoir développé une large gamme de produits. Le grain n'est que l'une des cordes d'un arc qui peut compter les métaux, l'énergie, le sucre, les engrais... Leur activité de négoce est généralement adossée à des filiales de transformation industrielle, de collecte ou de logistique.

La seconde catégorie regroupe des acteurs bien plus nombreux, plus spécialisés et agissant sur un secteur géographique limité, lié à leur zone de ressources. C'est à cette classe qu'appartiennent les chargeurs français parmi lesquels Soufflet, InVivo, Granit négoce (filiale d'Axéréal), Lecureur (Scael) ou Simarex (Interface céréales). Dans le cas de figure le plus courant, le transfert de propriété entre l'OS et l'exportateur se fait au moment où le premier livre sa cargaison au silo portuaire. Le chargeur en devient propriétaire, et non le silo (à moins que celui-ci n'appartienne au chargeur), qui est prestataire pour le compte de l'exportateur.

LE SILO PORTUAIRE, MAILLON LOGISTIQUE

La principale fonction du maillon logistique qu'est le silo portuaire consiste à jongler avec les qualités pour en optimiser la valorisation. Les importateurs des pays tiers, contrairement aux clients européens, achètent quasi exclusivement des blés meuniers, et ont progressivement durci leurs exigences. La transmission de ces signaux vers l'amont demeure un enjeu pour la filière, même si l'export n'est plus aujourd'hui considéré comme un simple exutoire pour des marchandises déclassées. « Actuellement, nous sommes en partie protégés de la concurrence par notre qualité, mais il faut avoir conscience des progrès effectués par la Russie et, à un degré moindre, par l'Ukraine, souligne Jean-Jacques Vorimore, président de Sénalia, premier opérateur portuaire rouennais. Il faudrait notamment que les OS maintiennent une grille incitative pour payer la protéine aux producteurs même les années où le marché ne la rémunère pas. Il serait aussi souhaitable de resserrer les critères à l'inscription au CTPS pour éliminer les variétés inadaptées. » Mais qui doit payer la note ? Les agriculteurs mettent en avant les coûts induits, les OS soulignent que le blé standard pour les livraisons sur Rouen, premier port pour l'exportation, n'inclut pas la protéine, et les exportateurs expliquent quant à eux que ce critère est une condition d'accès au marché qui fait rarement l'objet d'une prime de la part des importateurs.Vous avez dit filière ?

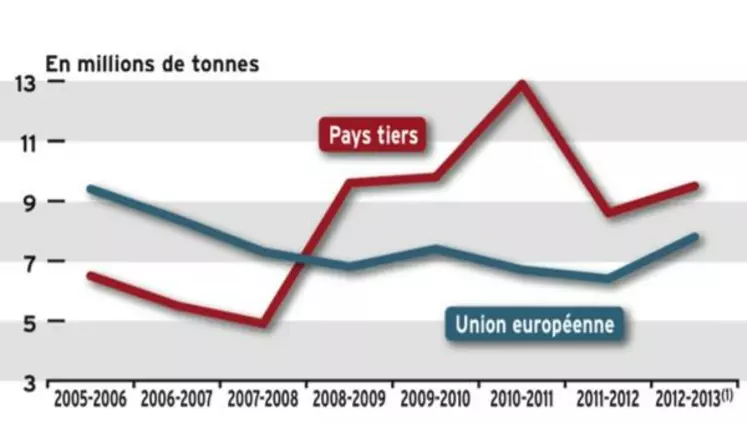

EXPORTATIONS DE BLÉ TENDRE FRANÇAIS

La destination pays tiers supplante la destination UE