Gare aux déséconomies d’échelle !

En augmentant son volume produit, une exploitation laitière ne dilue pas pour autant ses charges et ne réalise pas toujours des économies d’échelle.

En augmentant son volume produit, une exploitation laitière ne dilue pas pour autant ses charges et ne réalise pas toujours des économies d’échelle.

Il est vrai qu’à la sortie des quotas, une augmentation de la production a permis de réaliser des économies d’échelle. Jusque-là les grandes exploitations avaient des coûts de production supérieurs à la moyenne, du fait notamment d’amortissements importants. Ajouter des vaches au cheptel a permis de diluer les charges alors que les bâtiments récemment mis aux normes n’étaient pas saturés. Notamment dans les grandes exploitations de l’Ouest.

Aujourd’hui, la situation est quelque peu différente. Miser sur une stratégie dimension peut s’avérer hasardeux. Le lait supplémentaire peut finalement coûter plus cher à produire car les économies d’échelle ne sont pas linéaires.

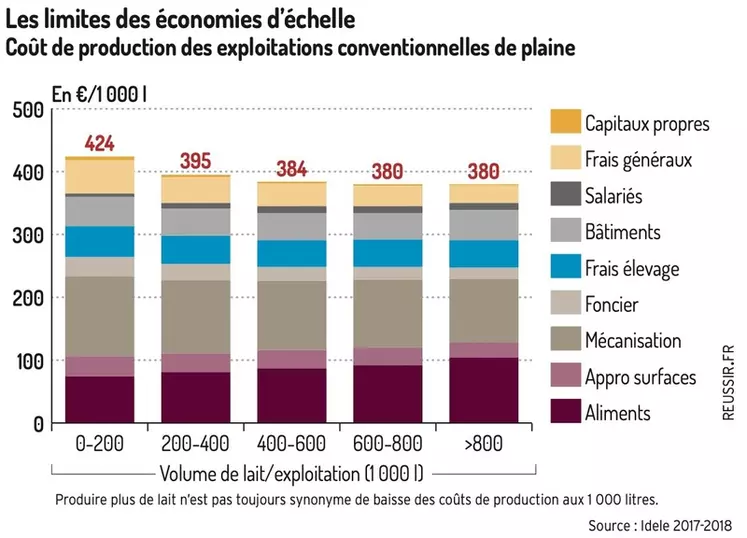

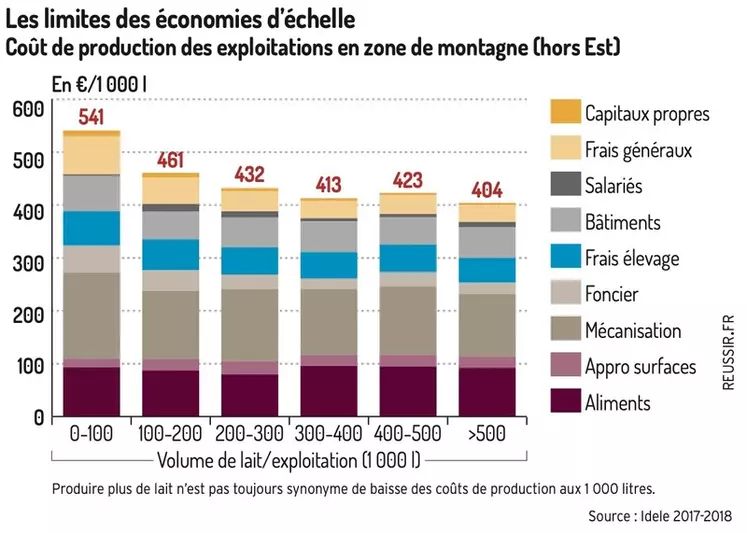

Si elles sont « nettes au début », « elles se stabilisent après 400 000 litres de lait produits pour les exploitations conventionnelles de plaine et après 300 000 litres de lait en zone de montagne », témoigne Christophe Perrot, économiste à l’Idele et auteur de la récente étude « Structure et évolution des coûts de production en élevages laitiers : identification des leviers de maîtrise des charges ».

Quel niveau de saturation ?

La stratégie dimension, qui se traduit par une augmentation des volumes de lait vendus grâce à une évolution des capacités productives, hors main-d’œuvre « peut être plus ou moins coûteuse en fonction du niveau de saturation des facteurs de production (foncier, bâtiments, main-d’œuvre…) et provoquer une baisse d’efficience aux 1 000 litres liée notamment aux investissements à réaliser et aux charges d’amortissements croissantes », note l’étude commanditée par l’interprofession et FranceAgriMer.

« On a tendance à dire qu’en produisant plus de lait on va diluer les charges, rapporte Yannick Pechuzal, également auteur de l’étude. Si, pour des postes de charges comme la mécanisation, il y a un effet dilution, ce n’est pas le cas pour tous les postes et tout va dépendre de la saturation des équipements. »

Faudra-t-il agrandir le bâtiment pour ajouter des places ? Embaucher ? Acheter fourrages et aliments à l’extérieur ? etc. « Au-delà d’un certain volume, il n’y a plus effet dilution mais des effets seuils et le lait supplémentaire peut coûter très très cher à produire », explique le spécialiste. Le facteur travail, tant en quantité qu’en pénibilité est également à prendre en considération si on se tourne vers une augmentation de la productivité de l’atelier lait.

C’est ce que signalent également les Civam. Dans le cadre de son observatoire des systèmes herbagers dans le Grand Ouest, le réseau alerte sur le fait qu’une « stratégie volume rend les fermes très dépendantes des fluctuations des prix et de plus en plus capitalisées. Elle impacte l’environnement et interroge le travail des éleveurs et des éleveuses qui les pilotent ».

La mécanisation, point noir du coût de production

Alors que pour 47 % des ateliers laitiers français, le facteur limitant du résultat est lié à un poste de coût, c’est celui du système d’alimentation qui est le plus souvent en cause (dans 24 % des cas), révèle l’étude « Structure et évolution des coûts de production en élevages laitiers : identification des leviers de maîtrise des charges » du Cniel et de FranceAgriMer. Dans le détail, parmi les coûts du système alimentaire (achats d’aliments + intrants pour les surfaces fourragères + coût du foncier pour utiliser par le troupeau + frais de mécanisation pour cultiver, récolter, distribuer mécaniquement des fourrages stockés), les frais de mécanisation sont le plus souvent responsables du dérapage des coûts dans les exploitations qui dégagent les plus faibles revenus. Les achats d’aliments peuvent être également en cause.