Parsada pour les légumes d’industrie : quelles avancées après un an ?

Un voyage de presse organisée dans les Hauts-de-France par Unilet a été l’occasion pour les opérateurs de la filière des légumes de conserve et d’industrie d’afficher leur satisfaction du Parsada. Ils sentent un soutien et entr’aperçoivent des solutions. Le projet 1er Decclic, dédié au désherbage des dicotylédones, a été lancé il y a un peu plus d’un an. En voici un premier bilan et des perspectives.

Un voyage de presse organisée dans les Hauts-de-France par Unilet a été l’occasion pour les opérateurs de la filière des légumes de conserve et d’industrie d’afficher leur satisfaction du Parsada. Ils sentent un soutien et entr’aperçoivent des solutions. Le projet 1er Decclic, dédié au désherbage des dicotylédones, a été lancé il y a un peu plus d’un an. En voici un premier bilan et des perspectives.

Alors que 77 molécules sont menacées de retrait au niveau européen d’ici 2027*, les choses avancent et dans le bon sens, s’est réjoui l’Unilet le 25 juin. L’interprofession des légumes en conserve et surgelés s’est en effet saisi du Parsada, le Plan stratégique pour l’Anticipation du potentiel Retrait européen des Substances Actives et le Développement de techniques Alternatives pour la protection des cultures piloté par le ministère de l’Agriculture -, et a déposé (ou est partenaire) de nombreux projets.

Parmi eux : le projet 1er Decclic, un des premiers annoncés en mars 2024, et qui concerne le désherbage des dicotylédones sur cultures de plein champ spécialisées [lire l’encadré “Le projet 1er Decclic en bref” en fin d’article].

*liste de 77 substances établie par le ministère de l’Agriculture français. Les substances actives concernées sont en phase de réévaluation au niveau européen et présentent un ou plusieurs critères susceptibles de compromettre leur approbation.

« Le Parsada est un vrai soutien »

La filière a fait vite et les premiers travaux de recherche ont débuté dès le printemps 2024. Un peu plus d’un an après, où en est-on ? L’Unilet et ses partenaires ont donné rendez-vous à la presse le 25 juin dans les Hauts-de-France, dans deux exploitations, l’une à Beaufort-en-Santerre, l’autre à Rosières-en-Santerre, et sur la plateforme d’expérimentation d’Arvilliers, une des trois stations de l’Unilet.

Lire aussi : Pourquoi le désherbage des dicotylédones sur cultures de plein champ destinées à la transformation est un enjeu ? [article à paraître sous peu]

Lors de cette journée, producteurs et industriels n’ont pas caché leur satisfaction d’avoir été entendus par les pouvoirs publics. Ils se sentent enfin soutenus, avec un réel engagement de l’Etat en plus de celui des filières agricoles dans la recherche et le déploiement d’alternatives aux produits phytosanitaires menacés.

« 75 % de nos substances actives sont menacées au niveau européen »

« 75 % de nos substances actives sont menacées au niveau européen, souligne Cécile Le Doaré, directrice générale de l’Unilet. Mais nos espèces, 30 à 40 espèces, concernent de trop petites surfaces au national (comparées aux autres cultures de plein champ) pour intéresser la R&D des entreprises pharmaceutiques et équipementiers. Et il y a un temps long entre la recherche et la mise en place opérationnelle. Le Parsada est donc un vrai soutien et une accélération des moyens de recherche. » La filière des légumes surgelés et en conserve se réjouit aussi de voir parmi ses partenaires l’Inrae (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement).

La participation de l’Inrae a été soulignée et très appréciée de la filière

Plus de 140 essais, prévus dans plusieurs régions de France, doivent répondre aux 4 axes du projet 1er Decclic. Après un peu plus d’un an de travaux -pour un projet qui doit en durer cinq-, des premiers résultats « encourageants » sont observés. Voici un aperçu, par chacun des 4 axes.

Axe 1 : produire des références sur les adventices

« Il existe très peu de bibliographie sur le sujet, y compris à l’étranger, confirme Cécile Le Doaré. A l’inverse, l’Unilet vend beaucoup ses études à l’étranger, donc on suppose que ce sujet intéresse. »

L’objectif est de déterminer la nuisibilité (c’est-à-dire les impacts négatifs causés par la présence d’un bio agresseur) et le seuil de nuisibilité (c’est-à-dire le seuil à partir duquel les adventices deviennent problématique pour les cultures), afin d’éviter les interventions inutiles et de mieux cibler les actions.

Des essais ont été menés des 2024 avec des premiers résultats [article dédié à paraître sous peu].

Axe 2 : tester et adapter des agroéquipements de nouvelle génération

Le projet s’intéresse particulièrement :

- au désherbage localisé et ultra-localisé par pulvérisation ciblée, déjà testée sur oignon et haricot ;

- au désherbage mécanique de précision sur le rang ou l’inter-rang ;

- au désherbage électrique ou le désherbage laser, couplé à des systèmes d’imagerie embarquée ou d’IA pour détecter et cibler les adventices.

Les premiers résultats sont encourageants. [article à venir] La pulvérisation ultra-localisée, se distingue parmi les innovations ciblées, avec des essais sur ARA de la société suisse Ecorobotics. Les résultats d’essais montrent une réduction de la consommation d’herbicides de 70 à 15 % sur haricot, carotte ou encore maïs doux. [article dédié à venir]

Des freins à ces solutions alternatives

Certaines de ces solutions alternatives aux herbicides -principalement le désherbage mécanique- existent déjà et sont déjà mises en place par la filière. Le projet 1er Decclic vise à accélérer leur déploiement.

L’Unilet revendique ainsi les chiffres suivants : aujourd’hui en France 100 % des choux sont binés et la moitié des surfaces françaises de haricots bénéficie d’au moins un passage de bineuse (94 % dans le Sud-Ouest) et 43 % des carottes sont désherbées mécaniquement (57 % dans les Hauts-de-France). Amélie Monteiro, cheffe de projet 1er Decclic et responsable de recherche agronomique d’Unilet, précise : « Et certaines OP s’approchent des 100 % avec une démarche de mise à disposition de matériel et service de désherbage. »

Parmi les freins au déploiement du désherbage mécanique : toutes les parcelles ne sont pas adaptées, les années pluvieuses réduisent les fenêtres d’intervention, les machines sont coûteuses et les réglages complexes, ce qui implique une formation des opérateurs ou agriculteurs.

« Il faut avoir du personnel qui évolue avec les techniques, confirme Gilles Delannoy, producteur de petits pois et betteraves et président de l’OP Agoris. Moi je suis très attaché à faire monter en compétence mes salariés. Ils sont aussi force de proposition pour essayer des choses. Et un bon salarié, il n’y a pas de secret, il faut le payer. »

« Il faut former le personnel à l’utilisation du matériel. Et un bon salarié, il faut le payer »

Il y a aussi des problématiques liées à la spécificité des cultures. Par exemple, les bineuses équipées de doigts Kress (sorte de moulinets) ne peuvent pas passer sur cultures à inter-rangs étroits comme le pois. De même, en salsifis, culture à inter-rang de 25 cm (écart peu répandu par ailleurs), il faudra adapter le matériel pour permettre le passage de la bineuse. De même, la plupart des matériels ne sont pas adaptés aux pommes de terre lorsqu’elles sont plantées en billon (larges buttes aplaties contenant plusieurs rangs de culture). Et le binage efficace sur l’inter-rang mais quid du rang ?

Axe 3 : Nouvelles pratiques agronomiques et itinéraires innovants

Les producteurs de légumes d’industrie ont déjà recours aux rotations longues et au choix réfléchi de la parcelle afin de réduire la pression des adventices. Dans les cultures légumières pour l’industrie, plus de 40 % des parcelles ont un délai de 5 ans ou plus entre le retour à un légume, illustre l’Unilet.

Ce qui va être testé dans le projet 1er Decclic :

- le travail du sol

La pratique du labour systématique avant l’implantation de cultures légumières est aujourd’hui remis en cause. S’il peut enfouir les graines de surface et donc réduire leur germination, il peut aussi faire remonter des graines dormantes et impacte la vie du sol. Le projet 1er Decclic va explorer d’autres stratégies : le labour occasionnel après couvert végétal ; le faux-semi (répété une à trois fois) combiné à un labour ponctuel ; les techniques culturales simplifiées.

1er Decclic prévoit 30 essais pluriannuels sur épinards et haricots sur différentes régions françaises dès 2025.

- les rotations

Allonger les rotations ou diversifier les cultures intégrées pourrait perturber les cycles biologiques des adventices. « Ce levier a fait l’objet de nombreuses études dans d’autres systèmes avec des résultats encourageants », expliquent les intervenants. Le projet 1er Decclic prévoit des essais dédiés.

FlorSYS est un outil de simulation développé par l’Inrae. Il sera utilisé pour modéliser différentes successions culturales et analyser leur effet sur la flore adventice tout en évaluant la performance technico-économique. Les systèmes les plus prometteurs seront mis en place pour évaluation dans de futurs projets expérimentaux sur le terrain.

Axe 4 : faciliter le transfert et le déploiement des résultats et des solutions

Cela passe par des formations pour les techniciens, conseillers et agriculteurs ; l’organisation de démonstrations sur sites pilotes ; la co-construction d’itinéraires innovants avec les producteurs et les services agronomiques des OP et des industriels ; et la valorisation auprès de la presse et des réseaux professionnels.

Le projet 1er Decclic en bref

1er Decclic pour « DEvelopper la Connaissance, Combiner et dépLoyer pour mieux désherber les diCotylédones » ;

dédié aux cultures de plein champ spécialisées ;

8 partenaires : Unilet (porteur de projet), Arvalis, la Chambre d’agriculture du Loiret, Francopia, Inov3pt, Inrae, Sonito, et Terres Inovia ;

3,8 millions d’euros de financements publics et un budget total de 4 millions d’euros ;

projet sur 5 ans (2024-2028) ;

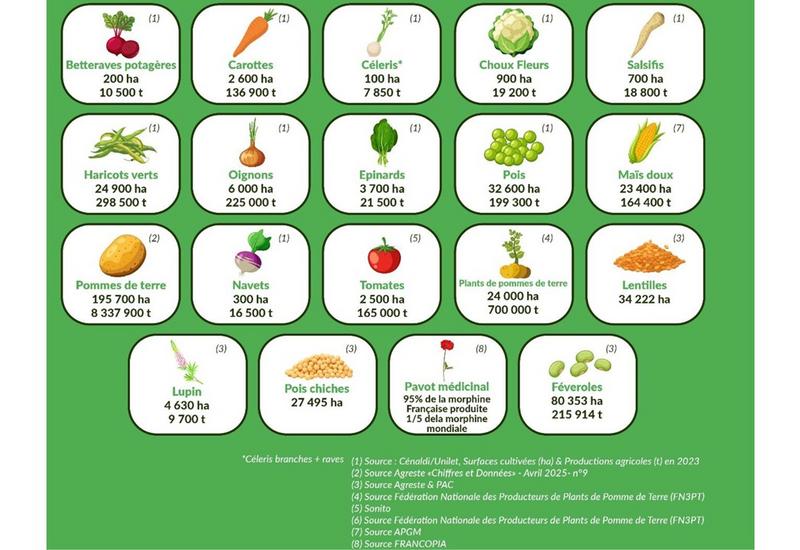

20 espèces cultivées concernées : betterave potagère, carotte, céleris branche et rave, chou-fleur, salsifis, haricot vert, oignon, épinard, pois, maïs doux, pomme de terre, navet, tomate, plant de pomme de terre, lentilles, lupin, pois chiche, pavot médicinal, féverole.

Le programme Acompli, pour cibler les insectes phytophages

Dans le cadre du Parsada, l’Unilet est également porteur du projet Acompli (Acquisition d’Outils et de Méthodes de Protection contre les Lépidoptères en Interfilières). Ce projet porte sur les insectes lépidoptères ravageurs de 15 cultures légumières, fruitières et florales destinées à l’industrie. « Les deux tiers des substances actives utilisées aujourd’hui dans la lutte contre les lépidoptères risquent d’être interdites d’ici 2027 », insiste l’Unilet.

19 partenaires dont l’Inrae, des instituts techniques, des start-ups en biocontrôle et des experts sont parties prenantes du projet qui « va engager une approche beaucoup plus orientée sur la prophylaxie et la prévention ainsi qu’une approche territoriale et surtout inter-filière inédite ».

Ensemble les filières travailleront à accélérer la mise en œuvre de solutions alternatives opérationnelles pour limiter l’impact des lépidoptères sur les cultures. Le projet va s’appuyer sur des stratégies intégrant l’intégralité du cycle du ravageur et non plus seulement le stade chenille phytophage.

Cultures concernées : Haricots, choux à inflorescence, carottes, cultures florales, lavande, lavandin, maïs doux, pois chiche, pruneau, salade et tomate.

Partenaires : Unilet, Acta, Arvalis, BIP, Astrefhor, chambre d’agriculture de Bretagne, Cap2020, Crieppam, Caté, Inenio, Inrae, Iteipmai, Pôle Légumes région Nord, Sonito, Terra Nis, Terre d’Essais, Terres Inovia, IRD, SRAL Paca.