Filière semences : un fleuron économique français face à ses défis

Le chiffre d’affaires de la filière semences française continue de progresser, tout comme l’export, mais des menaces persistent.

Le chiffre d’affaires de la filière semences française continue de progresser, tout comme l’export, mais des menaces persistent.

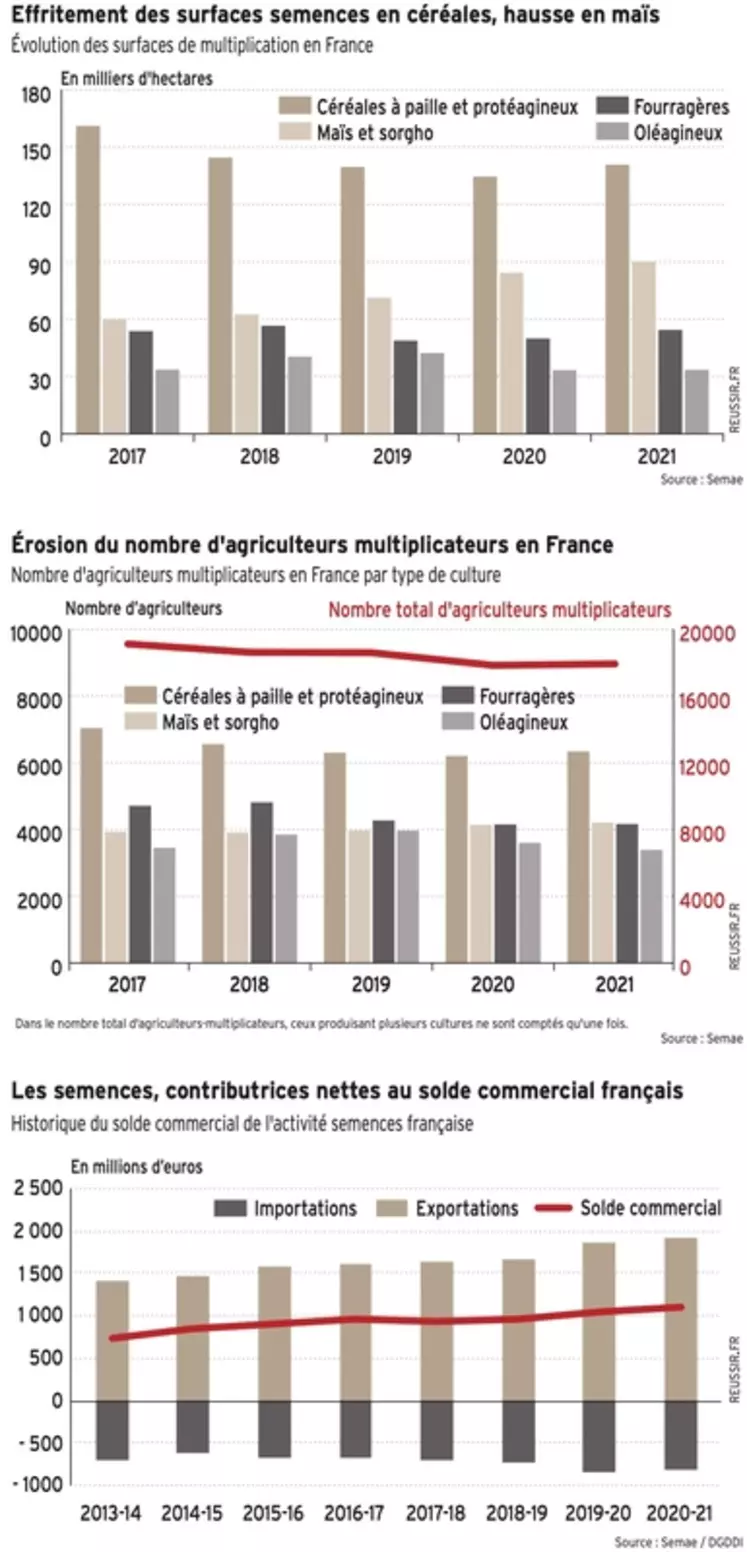

Avec près de 3,6 milliards d’euros (Md€) de chiffre d’affaires, la filière semences française pèse lourd dans l’économie du secteur agricole. Avec un atout remarquable : grâce aux 2 Md€ d’exportations qu’elle génère, contre 800 millions d’euros d’importations, elle contribue positivement à la balance commerciale du pays. Et ce solde excédentaire n’a pas cessé de croître depuis 2013, date à laquelle il avoisinait 700 millions d’euros, pour atteindre 1,1 Md€ en 2021.

Autre motif de satisfaction, le savoir-faire français en termes de multiplication de semences est réputé pour son excellence technique. Cette production nécessite en effet une grande maîtrise, souvent au prix d’investissements significatifs. « Cela reste une filière d’excellence, avec 400 000 hectares de multiplication toutes espèces confondues en France, mis en œuvre par des agriculteurs passionnés », assure Claude Tabel, président de l’Union française des semenciers (UFS).

Les céréales à paille restent nettement en tête en termes de surfaces, avec environ 125 000 hectares de multiplication de céréales dans l’Hexagone, dont environ la moitié pour le blé. Ce dernier est toutefois en recul sur cinq ans. Les maïs et sorgho sont sur la deuxième marche du podium, en progression constante, avec 90 000 hectares en 2021. Les fourragères se placent troisièmes (environ 50 000 hectares). Preuve de la diversité de l’activité de multiplication, quatre autres grandes familles occupent une sole significative : les oléagineux couvrent 30 000 à 40 000 hectares, tandis que les pommes de terre, les potagères-florales et la section lin-chanvre occupent environ 25 000 hectares chacun.

La montée en puissance des activités de multiplication dans l’est de l’Europe avait soulevé des inquiétudes pour la production française, mais sans effet perceptible jusqu’ici. « En maïs, ce développement en Hongrie et en Roumanie répond à la nécessité de produire des semences à proximité des bassins de production, avec une bonne adaptation au terroir, explique Claude Tabel. En Russie et en Ukraine, l’accroissement de la production a également visé le débouché local. »

Les craintes de voir la France importer massivement en provenance de ces pays ont vite été écartées. Restait le risque de voir s’étioler nos ventes vers ces marchés d’export. Là non plus, la catastrophe n’a pas eu lieu. « Cette croissance à l’Est ne s’est pas faite au détriment de la production française, car les besoins augmentent dans ces pays, analyse le responsable de l’UFS. Cela s’est traduit par des pertes de marché dans ces pays, mais pas par une baisse des volumes exportés. »

Dynamique maintenue malgré la concurrence à l’Est

En 2020, l’Union européenne a accordé l’équivalence aux semences ukrainiennes, leur permettant d’être commercialisées en Europe. Cette décision avait provoqué une levée de boucliers de la part des organisations de producteurs français, qui y voyaient une concurrence déloyale. Dans l’immédiat, le sujet n’est plus d’actualité. La guerre qui fait rage en Ukraine va perturber fortement le marché dans les mois à venir, soulevant de grosses interrogations sur la capacité des agriculteurs ukrainiens à avoir accès aux semences et à emblaver les cultures, y compris celles destinées à la production de semences.

À plus long terme, malgré les distorsions de concurrence (coût de la main-d’œuvre et produits autorisés en Ukraine), la filière française peut compter sur plusieurs atouts, à commencer par la technicité des acteurs et la diversité des terroirs. Les agriculteurs multiplicateurs français sont ainsi capables de démultiplier les variétés sur de petites surfaces, une stratégie qui n’est pas simple à mettre en œuvre sur des agriholdings de 10 000 hectares. « La France produit des semences pour 2000 variétés de maïs, contre une centaine en Ukraine, illustre Xavier Thévenot, président de la section maïs et sorgho de l’UFS. L’Ukraine pourra servir les pays européens limitrophes, mais cela ne devrait pas avoir de répercussion sur le plan de production français. »

L’exportation menacée par la loi Egalim

Les semenciers sont en revanche plus alarmistes sur l’une des conséquences de la loi Egalim 2. Celle-ci prévoit l’interdiction de la circulation et de l’exportation de produits phyto dont l’usage n’est pas autorisé en Europe, traitements de semences compris. Or, la France exporte des semences traitées avec de tels produits. Selon Xavier Thévenot, « environ la moitié des surfaces seraient en risque, en particulier avec les néonicotinoïdes ».

« Cela aura nécessairement une incidence, surtout pour les entreprises multinationales, estime Jean-Marc Bournigal, directeur de l’interprofession Semae (ex-Gnis). Les opérateurs qui ne pourront plus appliquer le traitement en France le feront ailleurs. Cela signifie exporter les semences non traitées, avec le risque qu’à terme la multiplication soit elle aussi délocalisée. » Une crainte partagée par Xavier Thévenot : « l’enjeu est celui du transfert de technologie : d’abord le traitement, puis la production des semences, et enfin celle de la semence de base ».

Mais le danger pour la filière vient aussi de l’intérieur. « L’une des principales menaces concerne l’accès aux moyens de production, avec des impasses techniques problématiques, estime Jean-Marc Bournigal. Il existe aussi un risque de délocalisation lié au changement climatique, qui fragilise déjà certaines zones dans le Sud. Face à cela, il faut parvenir à maintenir en France des zones protégées dédiées à la production de semences. »