Vacciner pour maîtriser la fièvre Q en élevage caprin

La fièvre Q est la première cause d’avortement en caprin et a d’autres effets sur la reproduction et la production laitière. La vaccination est la principale mesure de maîtrise.

Liée à Coxiella burnetii, bactérie ayant une forte affinité pour l’appareil reproducteur, la fièvre Q est « une zoonose d’actualité méconnue et sous-estimée », a souligné Jérôme Desprès du GTV Nouvelle-Aquitaine lors d’un colloque organisé par le laboratoire Ceva et la commission caprine de la SNGTV. On compte 61 % des troupeaux caprins en France à avoir ou à avoir eu la fièvre Q, avec en moyenne 40 % d’animaux séropositifs. « Les principaux impacts sont des avortements à tous les stades, des mises bas prématurées, de la mortalité néonatale, des chevreaux mous et des troubles respiratoires, indique Raphaël Guatteo, chercheur à Oniris (école vétérinaire de Nantes). La bactérie peut entraîner des vagues de 50 à 70 % d’avortements qui peuvent se répéter la saison suivante. » Oscar, l’observatoire des causes d’avortement en ruminants, confirme qu’en 2021, la fièvre Q a été la première cause d’avortement en caprin avec 25 % des avortements (27 % en 2022).

« Et il n’y a pas que les avortements, insiste Raphaël Guatteo. Dans une étude menée en 2009, sur soixante-dix chèvres n’ayant pas avorté, vingt et une avaient été détectées positives alors qu’elles ne montraient aucuns signes cliniques. » Coxiella burnetii pourrait aussi provoquer des métrites, rétentions placentaires et divers troubles de la fertilité, prouvés en bovin. Une enquête montre aussi que la fièvre Q entraîne en moyenne une baisse de 17 % de la production laitière.

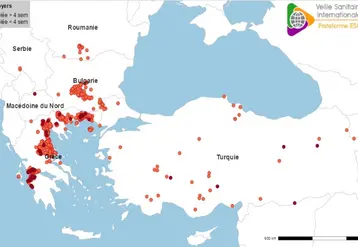

Les chèvres contaminées, même sans signes cliniques, excrètent un nombre élevé de bactéries par le placenta, les avortons, les écoulements vaginaux, les fèces, l’urine et, à un moindre degré, le lait. « Après un avortement, l’excrétion vaginale dure 22 jours, l’excrétion fécale 27 jours et l’excrétion par le lait 17 jours », précise le vétérinaire. Les bactéries se diffusent ensuite par l’air et se transmettent par voie aérienne jusqu’à 8-10 km. Un paysage plat, le vent, les mouvements d’animaux, une forte densité animale favorisent la contamination. Coxiella burnetii est de plus très résistante dans l’environnement.

Mesures de biosécurité

La bactérie étant transmissible à l’homme et ayant de fortes incidences en élevage, sa maîtrise est capitale. L’objectif est de prévenir et réduire les effets cliniques de la maladie et de limiter l’excrétion de Coxiella burnetii et sa transmission au sein du troupeau, entre troupeaux et aussi à l’homme. Le contrôle autour de la mise bas est un point important. Les chèvres ayant avorté doivent si possible être isolées jusqu’à la fin des écoulements (3-5 jours). La gestion des avortons et placentas est essentielle. « Le mieux est de les stocker dans un conteneur étanche et de les faire enlever par l’équarrissage, estime Raphaël Guatteo. Sinon, il faut les enfouir au cœur du fumier. »

La désinfection ou l’usage unique du matériel, le port de gants lors des mises bas, des pédiluves à l’entrée des bâtiments… peuvent aussi aider à maîtriser la maladie. Autre point important pour limiter la transmission à l’homme et aux autres troupeaux : la gestion des effluents. « Les fumiers doivent être stockés à l’abri, et il faut éviter l’épandage par temps venteux et épandre plutôt quand il pleut, la pluie plaquant les bactéries au sol », relève-t-il.

La gestion des statuts sanitaires lors d’achat d’animaux ou de fusion de troupeaux est aussi primordiale. « L’idéal est d’acheter des animaux dans des élevages dont le statut sanitaire est connu, estime Jérôme Desprès. Si l’élevage acheteur et l’élevage vendeur sont infectés, la fusion ou l’achat est possible. Si l’un est sain et l’autre infecté, ils ne sont pas recommandés. Si les deux sont sains, il y a compatibilité, mais avec un risque. Le mieux est d’acheter des animaux vaccinés. Le surcoût pour un vaccin n’est que de 7 euros. » Alors que la pratique est très courante, « l’antibiothérapie n’a, en revanche, aucune efficacité contre la fièvre Q », assure Raphaël Guatteo.

Vaccination avec rappel annuel

La vaccination reste la principale mesure de maîtrise. « Elle réduit fortement les avortements, l’excrétion de bactéries et la baisse de production, surtout quand elle est faite sur des chèvres ou chevrettes saines », insiste Raphaël Guatteo. Dans une infection expérimentale de 2005, les chèvres inoculées par la bactérie et non vaccinées ont avorté à 79 %, alors que les chèvres inoculées, mais vaccinées n’ont eu que 6 % d’avortement. Dans une autre étude, l’excrétion de bactéries est divisée par 64 chez les chevrettes saines vaccinées et par 3 si les chevrettes étaient infectées avant vaccination. Les études montrent aussi l’intérêt d’une vaccination dès 8 semaines d’âge. « La priorité est de vacciner les jeunes, mais il faut aussi vacciner les adultes, assure Raphaël Guatteo. L’immunité dure au moins un an, mais elle diminue. Et si on ne vaccine que trois années de suite, l’élevage revient à la situation initiale au bout d’un ou deux ans. Le mieux est de vacciner tous les animaux chaque année et au moins pendant cinq ans. »

Détection par PCR ou sérologie

Deux méthodes permettent de détecter la fièvre Q. « La PCR détecte la présence de la bactérie, explique Michaël Treilles, directeur R&D biologie au laboratoire Qualyse. C’est une méthode sensible, rapide, semi-quantitative, mais qui coûte 30-40 euros par analyse et ne détecte que l’excrétion qui peut être transitoire et intermittente. La sérologie détecte les anticorps liés à l’infection. Elle est rapide, semi-quantitative et moins coûteuse que la PCR, 7 euros par analyse. Mais elle montre seulement que l’animal a été infecté, sans datation possible. »

En contexte d’avortement, la PCR sur prélèvement (écouvillon vaginal, placenta) peut montrer si l’avortement est imputable à la fièvre Q. Dans les Deux-Sèvres, un protocole d’analyses systématiques et gratuites existe depuis vingt ans.

À chaque objectif sa méthode

Si le but est de savoir si la fièvre Q circule dans l’élevage, la PCR sur lait de tank peut être utilisée, avec l’importance du moment du prélèvement. La sérologie sur lait de tank est aussi possible. Si le résultat est négatif, la prévalence de la fièvre Q est nulle ou faible. Mais s’il est positif, la corrélation est faible entre la prévalence et le niveau de réactivité. Une autre possibilité est la sérologie sur sérum, sur un nombre de chèvres variable selon l’effectif. Avant achat, le dépistage individuel a, en revanche, peu d’intérêt. « L’excrétion étant transitoire et intermittente, le risque de faux négatif par PCR est important. Et la sérologie, dont la sensibilité est modérée, présente des risques au niveau individuel. Il faut se baser sur les statuts sanitaires des élevages », explique Michaël Treilles. La détermination du statut sanitaire, importante, notamment si l’élevage accueille du public ou s’il veut vendre ou acheter des animaux, peut se faire par sérologie ou par PCR.

Côté web

comitefievreq.com : site du Comité fièvre Q créé en 2020 par des experts et qui donne des fiches pratiques pour les éleveurs.