Du livre généalogique à la génomique : 70 ans de progrès génétique caprin français

Organisée très tôt autour des éleveurs, la sélection génétique caprine a donné progressivement des résultats techniques et économiques tangibles. Retour sur 70 ans de progrès avec Pierre Martin d’Eliance.

Organisée très tôt autour des éleveurs, la sélection génétique caprine a donné progressivement des résultats techniques et économiques tangibles. Retour sur 70 ans de progrès avec Pierre Martin d’Eliance.

La production caprine française a bien progressé grâce à l’amélioration génétique. Revenant sur sept décennies d’innovations, Pierre Martin, ancien directeur de Capgènes et aujourd’hui responsable des affaires publiques chez Eliance, a retracé l’histoire récente et collective de la génétique caprine à l’occasion de l’assemblée générale de l’Anicap.

Lire aussi : L’Anicap veut miser sur la génétique pour propulser la filière caprine

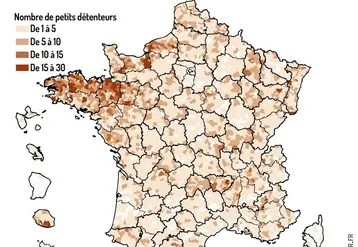

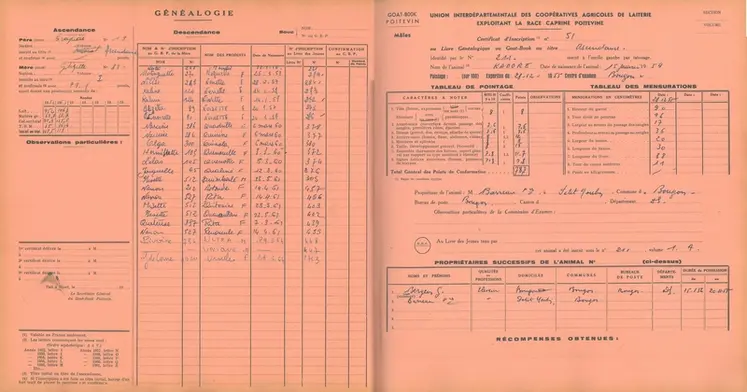

Années cinquante : création des livres généalogiques

L’histoire de la génétique caprine moderne commence dans les années 1950 avec la création des livres généalogiques caprins. Le tout premier fut celui de la race poitevine en 1954, suivi de ceux de l’alpine et de la saanen. Les missions de ces structures ressemblent déjà à celles des organismes de sélection actuels : enregistrement des naissances, visite de conformité morphologique, élimination des anomalies et traçabilité généalogique. Dès cette époque, l’Inra s’implique activement : « Les premières inséminations artificielles ont été menées en semences fraîches dans les stations expérimentales », rappelle Pierre Martin.

Années soixante : le début des inséminations

Le tout début de la sélection est très ciblé : « On ne mesure que la matière azotée totale, ce qui revient à sélectionner sur la quantité de lait davantage que sur la qualité ». À cette époque, il n’y a que 2 500 chèvres en contrôle laitier et celles-ci ne produisent que 350 kg de lait à 26 g/kg de taux protéique et 30 g/kg de taux butyreux. Environ 650 chèvres sont inséminées avec de la semence fraîche chaque année. Les premières congélations de semence sont testées, de même que des traitements hormonaux sur 21 jours. En parallèle, la station Inra à Moissac, en Lozère, expérimente les premiers testages sur descendance avec huit filles par bouc.

Années soixante-dix : structuration collective avec l’Upra caprine

« La création de l’UPRA [Unité nationale de sélection et de promotion de race] caprine en 1974 a été l’acte fondateur du programme collectif de sélection tel qu’on le connaît aujourd’hui », affirme Pierre Martin. L’UPRA dote la filière d’un objectif clair de sélection : améliorer la matière azotée totale, en combinant performance laitière et la taille des animaux. Les chèvres utilisées comme mères à boucs sont désormais issus uniquement des élevages engagés dans l’UPRA. Chaque année, environ 5 000 inséminations artificielles (IA) sont réalisées avec de la semence congelée produite dans les centres de Saint-Péray (Ardèche), de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire) ou de Rouillé (Vienne).

Années quatre-vingt : les troupeaux se connectent

Les éleveurs s’approprient progressivement les outils de la génétique et on passe de 8 000 IA et 100 000 chèvres contrôlés en 1980 à 40 000 IA et 200 000 chèvres au contrôle laitier en 1988. La sélection sur la matière azotée totale est abandonnée au profit de la mesure du taux protéique. En 1988, la production moyenne atteint 600 kg par chèvre à 26,1 de TP et 31,3 de TB. Le testage des boucs d’IA en ferme démarre, ce qui permet de connaître les performances des filles dans différentes conditions de milieu et ainsi de limiter les biais dans l’indexation. « Avec des boucs diffusés dans plusieurs élevages, on commence à parler d’une génétique nationale partagée et de connexion entre les troupeaux, détaille Pierre Martin. Cette connexion généalogique va permettre d’avoir des index très précis malgré la taille modeste du schéma de sélection ».

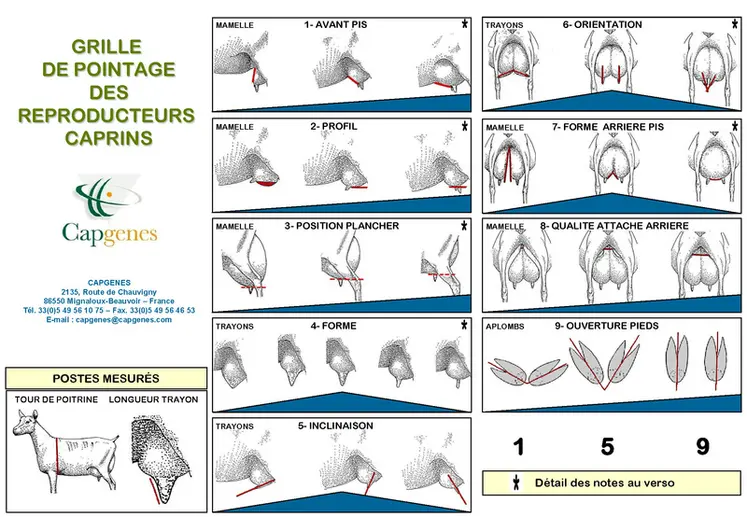

Années quatre-vingt-dix : Gènes +, pointage et caséine

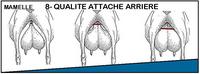

Dans les années 1990, tout s’accélère. Le programme Gènes + est lancé avec une obligation de faire du contrôle laitier officiel, de l’IA et du testage. « Les éleveurs engagés étaient tous obligés de participer à l’effort de création et de diffusion du progrès génétique ». En parallèle, une table de pointage est créée afin de pouvoir noter les animaux sur leur morphologie et sur la fonctionnalité des mamelles. Le nouvel index combiné caprin combine la production laitière et les taux pour améliorer la qualité du lait en priorité. La filière adopte aussi la sélection sur la caséine alpha-S1, amorçant ainsi la sélection assistée par marqueurs. « Nous avons été les premiers à utiliser la sélection assistée par gène, l’ancêtre de la sélection génomique ». En 1998, 58 000 chèvres sont inséminées. La production moyenne des chèvres au contrôle laitier grimpe à 766 kg de lait pour 30,6 de TP et 34,1 de TB.

Années 2000 : garder de la variabilité

Les années 2000 marquent la prise en compte croissante de la variabilité génétique avec la sélection par famille puis la sélection à parenté minimum. « Aujourd’hui, la population alpine française conserve plus de diversité génétique que la population de vaches Holstein mondiale », se félicite Pierre Martin. Les performances laitières continuent de progresser avec 850 kg de lait en 2010 et des taux à 32,6 et 36,7.

Années 2010 et 2020 : l’avènement de la génomique

À partir des années 2010, les puces caprines de génotypage à 54 000 SNP et la méthode single-step rendent possible l’avènement de la génomique. Cette méthode « super puissante » permet de sélectionner des caractères qui ne sont que faiblement héritables. C’est par exemple le cas pour la résistance à la tremblante, les cellules somatiques ou la fertilité, des caractères qui ont récemment intégré le schéma de sélection.

« En 23 ans, la génétique a fait gagner 230 millions de litres de lait à la filière caprine française ! »

La démonstration est sans appel : « Entre 2000 et 2023, la génétique a apporté près de 230 millions de litres de lait à la filière caprine française », calcule Pierre Martin. Pendant cette période, la production moyenne des 900 000 chèvres françaises est passée de 575 kg de lait par an à 824 kg, soit 250 kg de plus. Cette progression concerne tous les troupeaux car ceux aux contrôles laitiers affichent eux une moyenne de 1 027 kg par chèvre en 2024. En diffusant le progrès génétique par les inséminations et par les boucs issus d’inséminations, le troupeau caprin français a considérablement progressé. « Tout cela, sans sacrifier les taux, note Pierre Martin. Bien au contraire ! » En effet, le taux protéique moyen a gagné 3,1 g/kg entre 2000 et 2023 et le taux butyreux 3,4 g/kg.