Des leviers pour réduire la pollution de l’air des ruminants par l’ammoniac

L’élevage de ruminants contribue à la pollution de l’air principalement par les émissions d’ammoniac issues des déjections, mais des leviers existent, comme l’ajustement de l’alimentation et la gestion des effluents, pour réduire ces pertes azotées et préserver la qualité de l’air.

L’élevage de ruminants contribue à la pollution de l’air principalement par les émissions d’ammoniac issues des déjections, mais des leviers existent, comme l’ajustement de l’alimentation et la gestion des effluents, pour réduire ces pertes azotées et préserver la qualité de l’air.

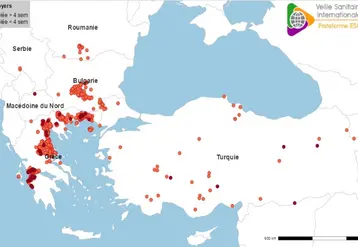

Tous les secteurs d’activités humaines tels que les transports, l’industrie, le chauffage résidentiel ou l’agriculture, rejettent des gaz et particules directement dans l’atmosphère contribuant à la pollution de l’air. Ces vingt dernières années, la qualité de l’air s’est globalement améliorée mais la pollution de l’air continue à être un problème de santé publique, notamment dans les zones urbanisées.

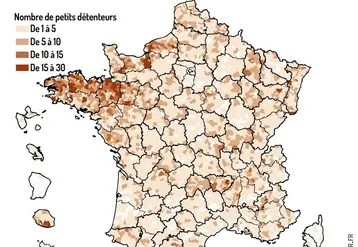

Dans le secteur de l’agriculture, l’élevage intervient dans la qualité de l’air principalement via les déjections. Les principaux gaz émis en élevage et impliqués dans la qualité de l’air sont l’ammoniac (NH3), dont 37 % des émissions nationales proviennent des activités d’élevage, les composés organo-volatils non méthaniques et les oxydes d’azote (NOX), dont seul 1,2 % des émissions est attribuable à l’élevage.

Des rations au plus près des besoins des ruminants

L’ammoniac contient de l’azote qui est élément indispensable à la production de protéines animales et végétales. Il est fixé par les plantes qui sont ensuite assimilées par les animaux. Lors de la digestion, une partie de l’azote des végétaux est transformée en azote ammoniacal puis rejetée dans les urines et les fèces. Le recyclage de l’azote issu des déjections animales permet la fertilisation des sols et favorise ainsi la production végétale. Une partie de l’azote peut toutefois se retrouver dans les eaux, dans le sol et dans l’atmosphère par volatilisation sous forme de NH3.

L’alimentation est le premier poste permettant de réduire les émissions d’ammoniac. Ainsi, les éleveurs cherchent à optimiser la teneur en protéines dans la ration pour être au plus proche des besoins des animaux.

Le pouvoir des légumineuses et du pâturage pour limiter la pollution de l'air

Lorsque les animaux sont au bâtiment, la bonne gestion des effluents est une étape clé pour limiter les pertes azotées et ainsi préserver la qualité de l’air. Des apports supplémentaires en paille peuvent ainsi diminuer les émissions reliées aux déjections liquides. Au pâturage, les émissions gazeuses sont limitées car les prairies utilisent directement l’azote des déjections.

La capacité des légumineuses à fixer l’azote atmosphérique permet aussi d’atténuer les émissions d’ammoniac car elles ne nécessitent pas d’apport azoté et en restituent pour la culture suivante. Les introduire dans les systèmes culturaux est un levier important de réduction des émissions et l’élevage de ruminant.

Côté web

Les services rendus par l’élevage de ruminants

La Confédération nationale de l’élevage a mis en ligne 22 fiches présentant les services rendus par l’élevage ruminant sur cne-elevagesruminants.fr.

Des objectifs ambitieux de lutte contre la pollution de l'air pour les ruminants

Les réglementations liées à la qualité de l’air visent une réduction des émissions de NH3 de 13 % à horizon 2030 par rapport à 2005. En 2019, une diminution de 4 % a été réalisée. En France, la réduction des émissions de NH3 liées à l’élevage passe principalement par une meilleure gestion de la valorisation de l’azote contenue dans les effluents d’élevage, les fertilisants et l’alimentation animale. De nombreux projets de recherche et développement sont en cours et concernent plus particulièrement les bovins.

Le saviez-vous ?

10 à 15 % des pissats des ruminants partent en ammoniac

En moyenne sur un an, 25 à 30 % des pissats au pâturage se retrouvent sous forme organisée dans le sol, 30-35 % sont valorisés par la plante, 10-15 % sont perdus sous forme ammoniacal. 60 à 70 % de l’azote fécale au pâturage sont intégrés à la matière organique du sol, 10-20 % sont prélevés par la plante et 5-10 % sont perdus par émissions gazeuses.