[Adventice] Maîtriser le gaillet gratteron, fortement nuisible en grandes cultures

Le gaillet se retrouve surtout en céréales d’hiver et en colza où son pouvoir concurrentiel est parmi les plus élevés chez les adventices.

Le gaillet se retrouve surtout en céréales d’hiver et en colza où son pouvoir concurrentiel est parmi les plus élevés chez les adventices.

Description du gaillet gratteron

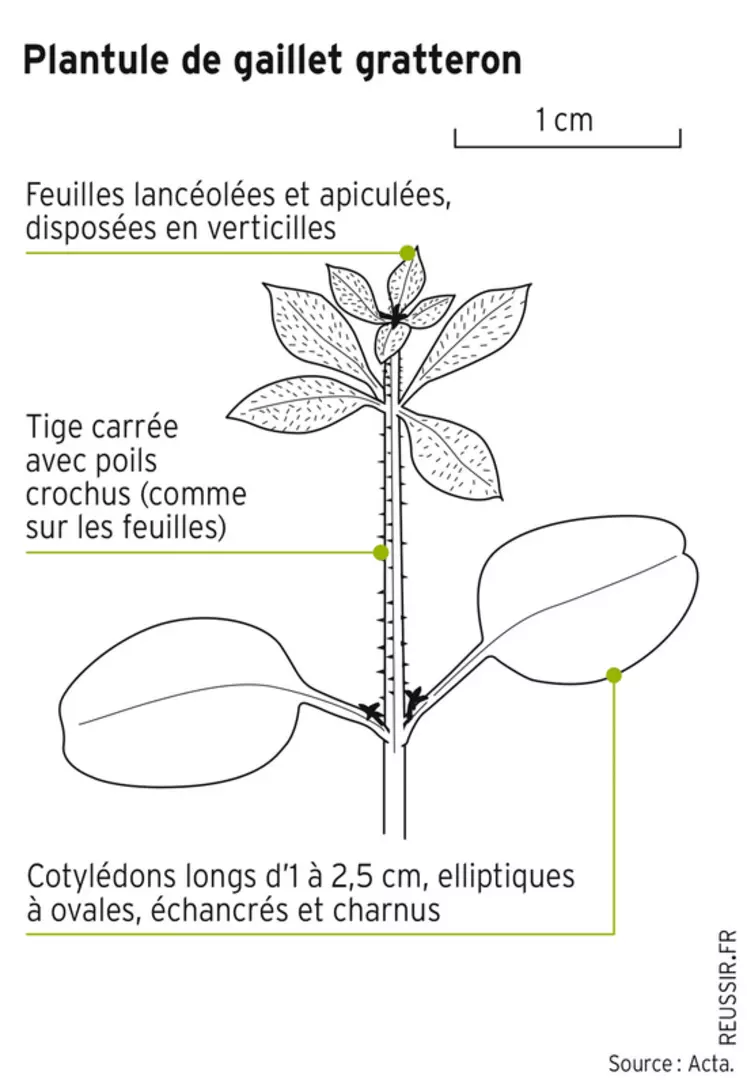

Une plantule au port dressé avec deux cotylédons de grande taille (plus d’1 cm de long) de forme elliptique ou ovale ; présence d’un pétiole et un limbe charnu et échancré au bout : dès le stade jeune, le gaillet gratteron (Galium aparine) se différencie bien des autres adventices. L’apparition des premières feuilles ne peut que confirmer le diagnostic. Elles se présentent en verticille de 4 à 6 feuilles disposées autour d’un même axe. Elles sont nettement plus petites que les cotylédons, de forme lancéolée, apiculée et sans pétiole net.

La tige de la plante est carrée et elle montre des poils crochus sur ses arêtes. Cette pilosité est présente également sur la face supérieure des feuilles. La plantule de gaillet se montre rugueuse au toucher. Adulte, la plante peut dépasser 1 mètre de hauteur avec de multiples ramifications s’accrochant aux plantes voisines… et aux vêtements.

Comment lutter contre le gaillet gratteron

Agronomie : Dans la rotation, l’introduction de cultures de printemps et d’été permet de casser le cycle de l’adventice et de diminuer efficacement la pression des gaillets sur les cultures d’hiver. En revanche, les rotations de type colza/blé/orge ou les blés sur blés sont très favorables à l’adventice. En agriculture biologique, la luzerne réduit fortement le potentiel d’infestation du gaillet dans les céréales de la rotation. Les labours, déchaumages et faux-semis montrent une efficacité moyenne dans la mesure où les graines de gaillets peuvent être viables plusieurs années et où les levées sont échelonnées. Mais les plantes levant en septembre-octobre peuvent être au moins éliminées.

Moyens mécaniques : L’utilisation de la herse étrille est performante sur des gaillets au stade cotylédons, de même que le binage dans les interrangs. Avec des interventions plus tardives avec la herse étrille, le gaillet peut être seulement coupé sans être arraché et repartir au niveau des verticilles.

Chimie : De nombreux herbicides montrent une bonne efficacité sur gaillet, notamment sur les cultures d’hiver. En céréales, des produits de contact (carfentrazone, amidosulfuron…) sont disponibles dès l’automne. En sortie d’hiver et au printemps, les solutions sont encore plus nombreuses avec des efficacités élevées chez des produits à base de florasulam, de fluroxypyr… sachant que le gaillet exerce sa nuisibilité surtout aux stades tardifs. En colza, les solutions à base de clomazone ou de quinmérac sont les plus performantes. Des molécules efficaces sont utilisables également sur des cultures de printemps : aclonifen sur tournesol, pois et féverole, mélanges de produits sur betteraves…

Quatre points clés sur le gaillet gratteron

Ne pas confondre au stade plantule avec la véronique feuille-de-lierre. Celle-ci présente de grands cotylédons ovales comme le gaillet mais sans échancrure au sommet. En outre, la plantule de véronique ne présente pas de poils crochus.

Seulement 2 pieds au mètre carré de gaillet suffisent à produire un impact significatif sur le rendement d’une culture. Le gaillet est l’adventice la plus préjudiciable en céréale à paille et en colza. Elle est commune partout en France.

La gêne à la récolte est considérable en présence de tiges développées de gaillet dont les ramifications se fixent aux cultures. Il y a alors des risques de bourrages et des enroulements autour des rabatteurs à la récolte. L’adventice peut en outre favoriser la verse des céréales.

Les levées de gaillet sont plutôt échelonnées, entre les mois de septembre et mars. Sa production semencière est de 500 à 5 000 graines par plante, avec une persistance moyenne dans le sol.