Parasitisme des volailles : Cinq solutions pour réduire la pression des coccidies

Parasites omniprésents dans les élevages avicoles, les coccidies peuvent néanmoins être maintenues à de bas niveaux, pour peu que l’on combine plusieurs méthodes de contrôle.

Parasites omniprésents dans les élevages avicoles, les coccidies peuvent néanmoins être maintenues à de bas niveaux, pour peu que l’on combine plusieurs méthodes de contrôle.

Se débarrasser complètement des coccidies est quasiment impossible. L’important à connaître, c’est la dose. Plus le nombre de coccidies ingérées sera important, plus grand sera le risque que la volaille tombe malade des conséquences de la destruction de ses cellules intestinales.

Les coccidies sont des parasites des volailles qui connaissent plusieurs vies durant leur cycle biologique : une période de survie dans l’environnement extérieur (sous forme d’oocystes sporulés), une période de croissance et multiplication asexuée dans la paroi du tube digestif de leur hôte spécifique, suivie d’une période de reproduction donnant naissance à l’oocyste excrété dans les fientes, et ainsi de suite. C’est ainsi que l’espèce de coccidie Eimeria acervulina ingérée par un poulet va aboutir à 400 000 descendants au bout de son cycle durant la semaine passée dans l’organisme. C’est la plus prolifique des coccidies de l’espèce Poule.

C’est pourquoi il est absolument primordial d’agir en amont pour éviter les baisses de performances, voire la maladie. Cinq outils et méthodes complémentaires sont utilisables aux différentes étapes du cycle de développement.

1 Réduire la pression coccidienne dans l’environnement

Les mesures générales de biosécurité évitent la pénétration de matériel contaminé. Jean-Michel Répérant, responsable de l’unité de parasitologie aviaire à l’Anses-Ploufragan, les recommande vivement (sas sanitaire, vêtements-chaussures spécifiques et matériel désinfectés). L’accès à un parcours naturellement contaminé serait à éviter. Entre deux bandes, le nettoyage du local avec un détergent et la désinfection avec des produits adaptés aux coccidies et à la bonne dose sont cruciaux. « L’eau de javel, le peroxyde d’hydrogène, le formol et les ammoniums quaternaires sont inefficaces », précise le chercheur.

Quelques produits commerciaux sont adaptés (Agakok, Aldecoc, Delegol cryptocox, Kenecox, MS Ascar-Cocci Des, Néoprédisan, Prophyl S, Prophyl 75…). Le brûlage du sol ou un vide long qui dessèche sont aussi utilisables. Quelle que soit la solution choisie, l’élimination totale n’est jamais garantie.

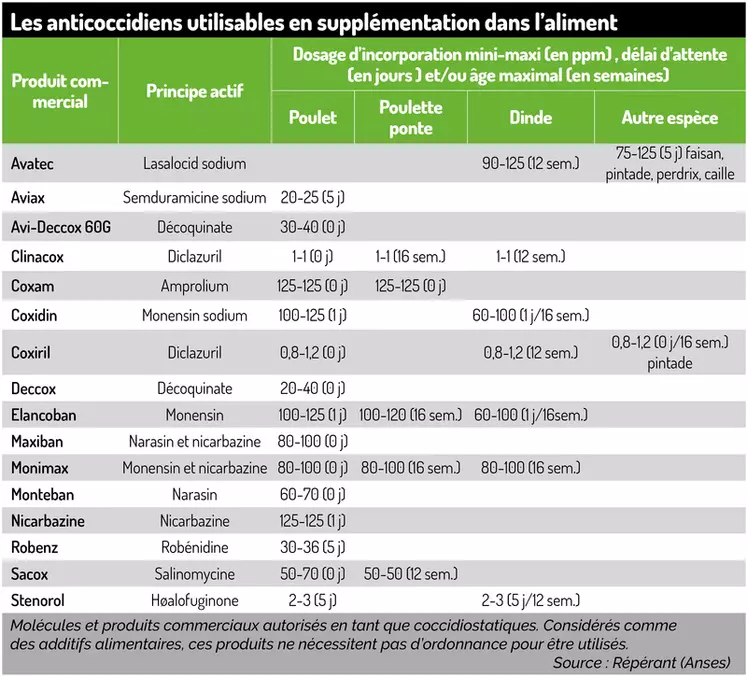

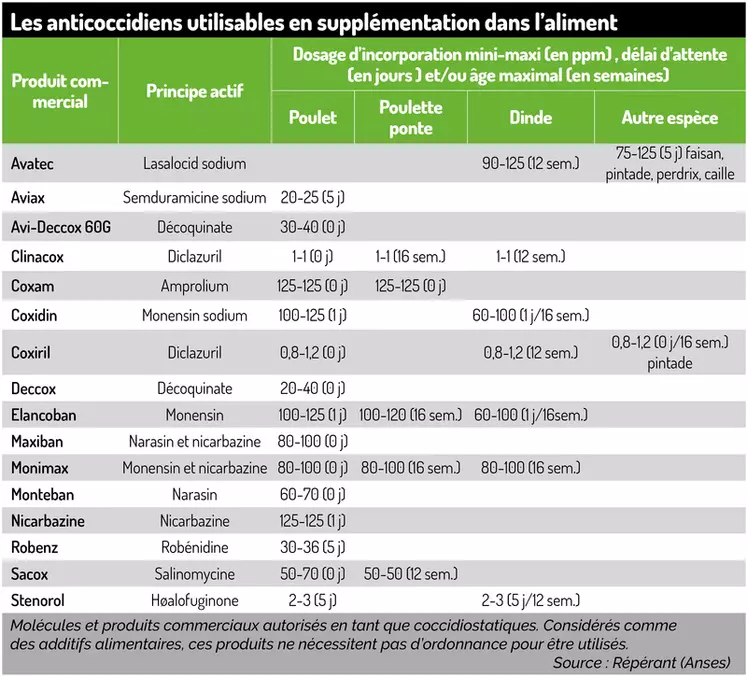

2 Utiliser des coccidiostats

Des produits dits coccidiostatiques détruisent en partie les parasites absorbés par la volaille. Ces additifs sont distribués en permanence dans l’aliment. Leur réglementation est très stricte (homologation européenne), avec un dosage de la matière active propre à chaque espèce visée (pas de molécule pour les poules pondeuses), et un délai d’attente minimal à respecter avant de consommer la volaille. L’efficacité de ces produits utilisés depuis très longtemps (le premier en 1955) n’est plus à démontrer, mais les coccidies peuvent y être moins sensibles. C’est pourquoi, il est conseillé d’alterner leur utilisation, en changeant de famille de principe actif au cours du lot (démarrage-croissance et finition) ou au bout de plusieurs. Il faut être prudent vis-à-vis du couple molécule-cible. La sensibilité varie selon l’espèce et une molécule peut être toxique pour d’autres (cheval, lapin). Ces incompatibilités sont bien connues des fabricants d’aliment.

3 Vacciner

Chez l’espèce Poule uniquement, la vaccination est une alternative aux coccidiostats, avec des vaccins vivants développés à partir de souches atténuées. Ils sont administrés au jeune âge (au couvoir ou en élevage sur l’aliment, le duvet ou dans l’eau) et confèrent une immunité complète au bout de 2 à 3 cycles de coccidies. La protection se met peu à peu en place en moins de trois semaines.

Les coccidiostats ne faisant pas la différence entre coccidies sauvages et vaccinales, il n’est pas possible de les utiliser pendant cette période d’autant que les coccidies vaccinales sont toutes sensibles à ces produits.

Six vaccins de composition différente en souches de coccidies sont commercialisés en Europe, avec par ordre d’année d’autorisation : Paracox 8 (en 1996), Paracox 5 (en 2000), Evalon, Huvegard MMAT et Huveguard NB en 2016, Evant (en 2019).

4 Traiter les non-malades

Compte tenu de la courte durée du cycle des coccidies et de l’apparition tardive des signes cliniques extérieurs (hors autopsie), le diagnostic d’une coccidiose survient lorsque la maladie est bien installée. Traiter la volaille malade ne la guérira pas. En revanche, pour éviter que les volailles non malades ne le deviennent un traitement peut être tenté rapidement après l’apparition des signes et le diagnostic des lésions internes. Les trois molécules (emporium, toltrazuril et quelques sulfamides) nécessitent une ordonnance vétérinaire. Le traitement peut faire face à une moindre sensibilité de la population de coccidies et d’autres espèces de coccidies peuvent émerger ultérieurement.

5 Employer des produits « alternatifs »

Selon Jean-Michel Repérant, il y a pour l’instant peu à espérer des approches alternatives nombreuses et variées : homéopathie (et isothérapie), pros et prébiotiques, extraits végétaux et huiles essentielles, tanins, minéraux, argiles, etc.

Même si les essais terrain sont nombreux, beaucoup (voire tous) ne sont pas reproductibles et manquent d’une validation en milieu expérimental contrôlé. Pour le moment, ces solutions restent moins efficaces que les solutions classiques validées, mais il faut espérer que les nombreuses recherches en cours finiront par aboutir.

Coccidiose : Les trois niveaux de développement

Le portage non pathogène : il est possible de retrouver des oocystes dans les fientes, mais cela n’a pas d’impact sur les performances ; le tube digestif ne subit pas de lésion, ou alors faible (score 1 sur une échelle de 0 à 4).

L’infection subclinique : elle correspond à 95 % des cas d’infestation selon Jean-Michel Répérant, avec des lésions d’intensité moyenne (score 2 sur 4) sans signe clinique. La présence d’oocystes est possible dans les fientes. L’impact porte essentiellement sur une consommation alimentaire et une croissance dégradées.

L’infection clinique (5 % des cas) se manifeste par des signes cliniques (frilosité, prostration voire mortalité, diarrhées…). Le diagnostic de coccidiose avec lésions intestinales élevées (niveau 3 et plus) est confirmé par l’autopsie. L’impact est important sur la santé et les performances.