L’influenza bouscule les pratiques

Au nom de la lutte contre un virus potentiellement dangereux pour la santé publique, le tour de vis biosécuritaire généralisé va surtout changer les manières de produire les palmipèdes gras.

Au nom de la lutte contre un virus potentiellement dangereux pour la santé publique, le tour de vis biosécuritaire généralisé va surtout changer les manières de produire les palmipèdes gras.

L'épizootie d’influenza aviaire a débuté le 24 novembre 2015 dans une basse-cour de Dordogne. À la fin du mois de mars, 76 foyers étaient comptabilisés en H5 hautement pathogène (IAHP) et 14 en IA faiblement pathogène dans huit départements du Sud-Ouest. Quatre-vingts pour cent des foyers IAHP l’ont été durant le mois de décembre et 16 % cette année. Cela signifie-t-il que le tsunami est passé ? En réalité, le feu continue à couver. Voici quelques faits et chiffres pour convaincre les sceptiques. Les palmipèdes sont quasiment toujours impliqués, que ce soit sur les cas signalés par les signes cliniques (au moins 21 fois sur les 28 « foyers cliniques ») et sur ceux révélés par une surveillance. Les « foyers surveillance » sont majoritaires (48 soit 63 %). Plus on cherche, plus on trouve : 36 fois sur les mouvements autour d’un foyer et 3 fois en lien avec un foyer, 3 fois par récidive dans des foyers décontaminés, 6 fois sur des palmipèdes reproducteurs. Enfin, plusieurs sous types H5 HP (et FP) ont été trouvés, parfois ensemble, signant l’ancienneté de la transformation en HP de virus FP naturellement présents dans la population des palmipèdes.

À court terme, réussir la « purge »

Les autorités ont assez vite pris la mesure de la gravité de la situation et de l’importance à conserver la crédibilité de la France au plan international. L’option de la vaccination, entraînant un embargo du commerce international, n’a pas été retenue. Le 17 décembre, la France avicole est coupée en deux. L’État établit une zone de restriction (ZR) sur huit départements. La ZR est une « boîte noire » de laquelle aucune volaille non contrôlée ne doit sortir. Par sécurité, le 15 janvier, cette ZR est étendue à 18 départements. Le 9 février est décrétée l’opération de dépeuplement progressif des palmipèdes de la ZR (18 janvier au 18 avril mai pour l’élevage), qui se concrétise par un arrêt des gavages de mai à août. Le dépeuplement sera accompagné de l’élimination des virus par décontamination et vide sanitaire. « Il faut réussir à purger la zone de restriction », résume Jean-Luc Guérin, professeur à l’École vétérinaire de Toulouse. Ne pouvant contrôler chaque atelier commercial, les autorités comptent sur le civisme des professionnels.

Appliquer des conduites d’élevage sécurisées

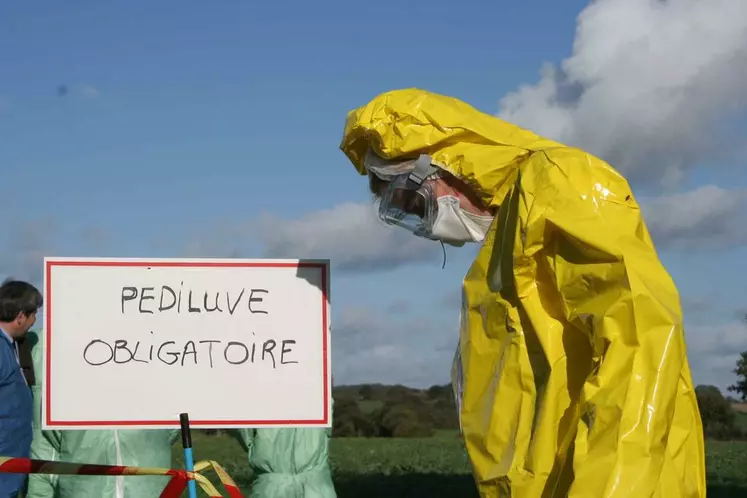

Enfin, l’arrêté du 8 février prévoit la gestion sanitaire de « l’après-dépeuplement », en imposant de nouvelles règles de biosécurité et de surveillance qui concernent cette fois-ci tous les élevages avicoles de France. C’est ce qui inquiète vraiment les professionnels du Sud-Ouest et ceux travaillant en circuits courts. L'arrêté sera applicable à partir du 1er juillet. Dans ce texte est définie « l’unité de production ». C’est une partie de l’exploitation complètement indépendante de tout autre, en ce qui concerne sa localisation et les activités de gestion des oiseaux qu’elle détient. L’unité est munie de barrières sanitaires, notamment le sas. Elle se caractérise par une conduite obligatoire en bande unique, pouvant mixer plusieurs espèces, sauf des palmipèdes. Chaque mise en place devra être déclarée aux autorités.

L’autre point très important de l’arrêté concerne l’obligation d’élaborer un plan de biosécurité par exploitation. Ce plan pourra reprendre les procédures décrites dans les guides professionnels de bonnes pratiques (GPB) définis par espèce ou métier (sélection-accouvage, volailles de chair, palmipèdes gras, gibier, poules pondeuses). Les GPB ont été remis fin mars aux pouvoirs publics qui vont s’en inspirer pour rédiger leurs instructions techniques. À partir du mois d’avril, les éleveurs de la zone de restriction pourront suivre des formations leur expliquant comment adapter leur exploitation. Avant l’été, des fiches techniques pédagogiques seront diffusées. Un délai de mise en conformité de deux ans peut être accordé pour passer en bande unique.

Un raisonnement au cas par cas

L’arrêté cadre ne mentionne pas les durées minimales du vide sanitaire pour les bâtiments d’élevage (7 ou 14 jours ?) et les parcours (42 jours ?), et pour les salles de gavage (3 jours ?), ni la distance minimale entre les unités de production (5 ou 200 m ?), ni le nombre d’unités par exploitation. Les réponses seront dans les instructions des autorités en tenant compte des spécificités des modes d’élevages. Déjà soumis à des règles sanitaires strictes, les élevages de sélection et de multiplication n’auront aucune difficulté à se conformer. Il en sera de même pour les éleveurs de poules pondeuses en filière longue, déjà en bande unique et à la charte sanitaire vis-à-vis des salmonelles. En élevages de volailles en filière longue, en bande unique et normalement équipés de sas sanitaires, il va falloir surtout réaliser un plan de circulation des flux (aliment, animaux, cadavres, personnel) ainsi que revoir l’occupation des parcours de plein air. Les plus impactés sont les producteurs en circuits courts, ainsi que de palmipèdes gras, pour qui le multiâge est une pratique courante. C’est le cas de deux éleveurs touchés par l’influenza que nous avons rencontrés et que nous suivrons cette année. L’un landais en filière longue travaille en complète autonomie de un jour à la livraison des animaux gavés. L’autre périgourdin en vente directe a un système oie-canard semi-autonome. Tous deux attendent les instructions pour se réorganiser. Réduire le nombre de lots et les répartir différemment est possible, mais pas sans une profonde remise en cause au cas par cas et bien souvent par des investissements. Tel est le cas de la famille Guillaume, qui depuis 2014 travaille en bande unique sur un élevage de prêts à gaver de Bretagne.

Mais un cadre à respecter

Dans son projet de guide, le Cifog recense sept systèmes d’exploitations en filière gras : démarrage, élevage (à partir de démarrés ou de un jour), gavage, élevage-gavage en autonomie complète (avec ou sans abattage sur place) ou partielle (avec entrée/sortie de prêts à gaver). Les systèmes complexes en multiâge seront les plus difficiles à adapter, même si certains comme Jean-Michel Dulau travaillaient déjà en bande unique. En filière longue, les professionnels sont favorables à une simplification. Pour les futurs gaveurs ou éleveurs de prêts à gaver, la bande unique sera la règle. S’ils ne peuvent séparer leurs activités (lieu, personnel, matériel), les élevages mixtes existants devront choisir l’une ou l’autre. Pour des questions d’organisation du travail et d’observance ??? des consignes sanitaires, détenir plus de 3 unités en élevage, voire 4, et une unité de gavage séparée semble être un maximum. Pour les éleveurs-gaveurs, l’autonomie complète serait la règle. Au lieu de démarrer un lot toutes les trois semaines, il faudrait six semaines d’intervalle et gaver une bande en deux fois. Les éleveurs et gaveurs spécialisés devront se résoudre à la bande unique. Compte tenu des capacités disponibles et des vides sanitaires allongés, il faut s’attendre à une baisse de la production des palmipèdes. Enfin, le Cifog voudrait proposer aux autorités des schémas tolérant le multiâge (gavage décalé dans la même salle, élevage-gavage en autonomie) sous conditions : vides sanitaires complets de site, contrôles sérologiques, volumes maximaux. Au final, la production des palmipèdes risque de diminuer après la reprise. Ces mesures sont le prix à payer pour permettre aux producteurs de palmipèdes de continuer à cohabiter avec les virus influenza faiblement pathogènes, tout en diminuant le risque de basculer sous statut fortement pathogène.