Bien-être animal : la chambre d’agriculture évalue les effets de la sociabilisation des porcelets en maternité

La chambre d’agriculture a réalisé une série d’essais concernant la sociabilisation des porcelets en maternité dans sa station expérimentale de Crécom (Côtes d’Armor). Si les effets sur les performances ne sont pas ceux attendus, la sociabilisation n’a pas créé de problèmes sanitaires, ni de chute des performances.

La chambre d’agriculture a réalisé une série d’essais concernant la sociabilisation des porcelets en maternité dans sa station expérimentale de Crécom (Côtes d’Armor). Si les effets sur les performances ne sont pas ceux attendus, la sociabilisation n’a pas créé de problèmes sanitaires, ni de chute des performances.

Connaissant un élan d’attractivité ces dernières années, la sociabilisation est testée en élevages et suscite la curiosité sur les comportements et réactions des animaux, la méthode et l’impact sur la santé et les performances des animaux.

La chambre d’agriculture de Bretagne a fait ses propres tests à la station expérimentale de Crécom. Les résultats ont permis de décrire les performances techniques des truies et des porcelets, leur santé et leur comportement au moment de la sociabilisation et dans le temps et les aspects concernant le bien-être animal.

Camille Gérard, camille.gerard@bretagne.chambagri.fr

Repères

Une enquête menée en 2023 en amont des essais réalisés à Crécom avait relevé les motivations données par les éleveurs ayant mis en place la sociabilisation dans leur élevage. En termes de performances, leurs objectifs étaient d’avoir des animaux plus homogènes, d’augmenter le gain de poids au sevrage, de sevrer plus nombreux et d’avoir moins de porcelets écrasés. Les avantages qu’ils avaient identifiés en sociabilisant leurs porcelets étaient une meilleure consommation d’aliment, moins de petits porcelets et de meilleures performances.

En chiffres

1-Des croissances plus faibles en post-sevrage

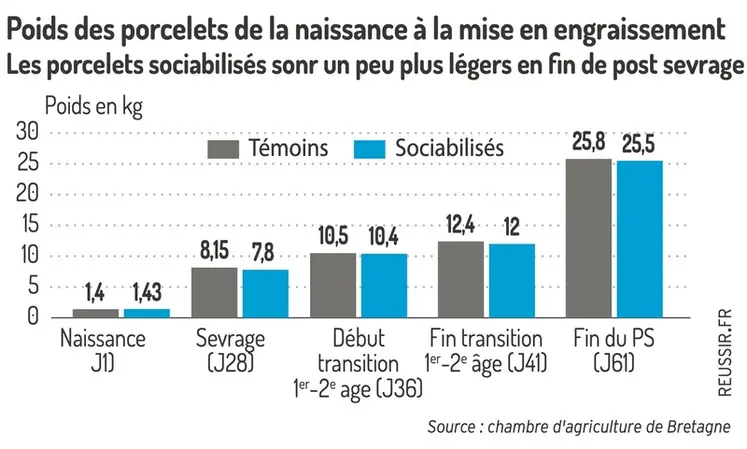

Le poids des porcelets à leur naissance n’a pas été différent entre les deux traitements, ce qui a permis de les comparer pendant leur croissance. Au sevrage, à 28 jours d’âge, les porcelets sociabilisés ont pesé en moyenne 350 grammes de moins que les porcelets témoins non sociabilisés. Cette différence de poids est liée à un gain moyen quotidien en maternité significativement plus élevé pour les témoins (Témoins 241 g/j pour les témoins, contre 225 g/j pour les porcelets sociabilisés).

Dans la première phase du post-sevrage de 28 à 36 jours d’âge, les porcelets sociabilisés ont un GMQ significativement supérieur de 38 g/jour par rapport aux porcelets témoins, conduisant les animaux sociabilisés à rattraper les témoins. Cependant les résultats s’inversent lors de la transition alimentaire (J36-J41) où les porcelets témoins prennent à nouveau l’avantage en termes de poids, de sorte qu’à J36, ils pèsent 400 grammes de plus que les animaux sociabilisés (12,40 kg pour les témoins, 12,03 kg pour les sociabilisés, différence significative). Cet écart se maintient sur la période J41-J61. Au final, lors de la mise à l’engrais, les porcelets sociabilisés sont moins lourds de 300 g par rapport aux témoins (écart significatif). L’indice de consommation et la consommation moyenne journalière ne sont pas significativement différents entre les porcelets des deux groupes.

L’état des truies n’a pas été impacté par la sociabilisation puisqu’elle leur variation de poids, d’épaisseur de lard dorsal et de muscle dorsal sont les mêmes que les témoins.

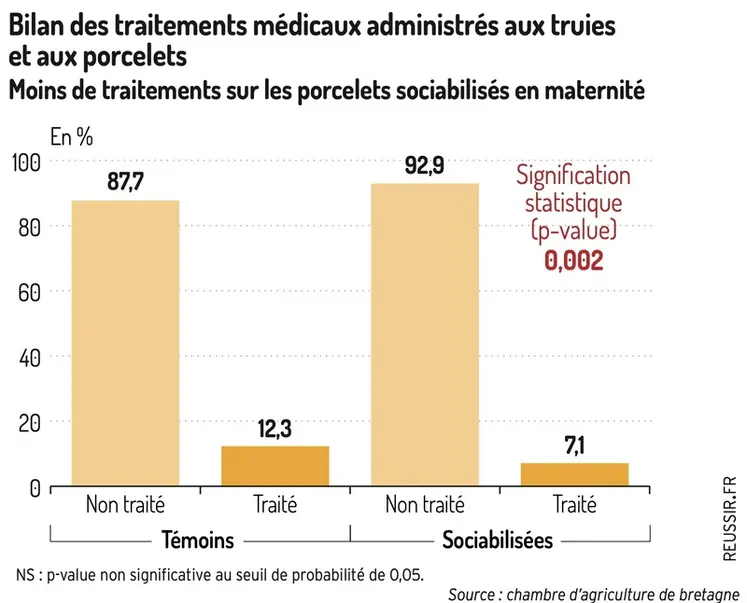

2-Un sanitaire plutôt en faveur de la sociabilisation

Les porcelets sociabilisés ont été significativement moins traités médicalement que les témoins en maternité. Les témoins ont eu plus de problèmes locomoteurs et de diarrhées. Cependant, la sociabilisation n’a pas engendré une hausse du taux de pertes des porcelets sous la mère. Pendant la période du post-sevrage, aucune différence significative n’apparaît entre les porcelets des deux groupes. Il n’y a pas non plus de différence entre les traitements médicaux des truies du groupe sociabilisé et celles du groupe témoin. Une légère tendance sur le nombre total de porcelet semble donc favoriser la santé des porcelets sociabilisés. Cependant, ce constat est à nuancer puisque le statut sanitaire de la station expérimentale de Crécom est bon. Pour mettre en place la sociabilisation en élevage, il est nécessaire de ne pas avoir de gros problèmes sanitaires en maternité et d’éviter de regrouper des portées présentant un sanitaire dégradé, par exemple en cas de forte de diarrhée.

3-Un comportement positif des animaux

Les truies ne semblent pas être perturbées par la sociabilisation.

Durant les trente premières minutes de la sociabilisation, 243 comportements positifs ont été observés contre 56 négatifs. Sur 32 truies observées, treize ont eu des réactions positives à travers des flairages des porcelets, cinq ont montré une attitude agressive via des tentatives de morsure et douze sont restées neutres. Le premier jour de la sociabilisation entraîne de nombreux flairages des truies vers les porcelets, surtout envers les porcelets qui ne sont pas les leurs (trois fois plus que sur leurs porcelets), le nombre diminue dès le lendemain, de même pour les interactions conflictuelles. Les porcelets se montrent curieux entre eux. Dès le premier jour, les flairages entre porcelets de différentes portées sont cinq fois plus observés. Le lendemain, ces interactions sont divisées par trois, puis réaugmentent les quinze jours suivants. Le nombre de jeux par minute suit la même évolution. Ils sont 1,2 fois plus nombreux entre porcelets de différentes portées. Quelques comportements agressifs sont observés lors de la sociabilisation. Mais ceux-ci diminuent dans le temps, jusqu’à être divisés par 2 après huit jours. Les porcelets expriment individuellement des comportements d’exploration de leur environnement et de jeux solitaires. Avec le temps, les couchages sont de plus en plus mélangés et regroupés. Les allaitements croisés sont assez peu fréquents. Leur fréquence augmente avec le temps. Mais ils sont 1,2 fois plus courts que des allaitements qui ne comptent que les porcelets de la portée. Le nombre de porcelets étrangers présents lors d’un allaitement croisé varie entre 1 et 3, quel que soit le jour.

4-Un effet positif sur le bien-être des porcelets

Comme attendu, les porcelets sociabilisés montrent moins de conflits entre eux en post-sevrage que les porcelets non sociabilisés.

Le jour du sevrage, les combats sont nombreux dès les premières minutes (2,4 combats par case de 12 porcelets durant les 5 premières minutes). Mais une heure et demie après le transfert, il n’y en a quasiment plus. Le lendemain du sevrage, les témoins sont significativement 3,2 fois plus griffés sur le corps que les sociabilisés. Le nombre de griffure reste supérieur chez les témoins en début et fin de transition alimentaire entre les aliments 1er et 2e âges. Cette différence s’estompe en même temps que la diminution des combats et il n’y a plus de différences sur les corps des porcelets lors de leur mise à l’engrais.

5-Des temps de transfert des porcelets réduits

Les temps de transfert des porcelets vers les post-sevrages sont diminués d’un tiers. Selon les techniciens de la station, cette méthode améliore considérablement le bien-être des porcelets en maternité avec l’augmentation de leur espace de vie et d’exploration multipliant les interactions entre congénères, et en diminuant l’agressivité au sevrage. Ils soulignent le gain de temps lors du sevrage grâce à des porcelets plus curieux et moins peureux. Cependant, ils évoquent des difficultés à retrouver les porcelets à traiter dans les cases de maternité sociabilisées. Dans les engraissements sur paille en grands groupes, les porcs sociabilisés étaient plus curieux et de fait, plus intrusifs envers eux, rendant certaines situations plus dangereuses (curage et paillage par exemple).