Plus de trente accords en vigueur

Les f&l à l'épreuve des accords de libre-échange

Face à l'importance des échanges internationaux de produits agricoles, l'UE ouvre ses marchés avec trente accords en vigueur, tandis que les négociations en cours restent très controversées.

Pour maintenir ses performances à l'export, l'Union européenne met en place d'importants programmes de promotion et ouvre ses propres marchés.

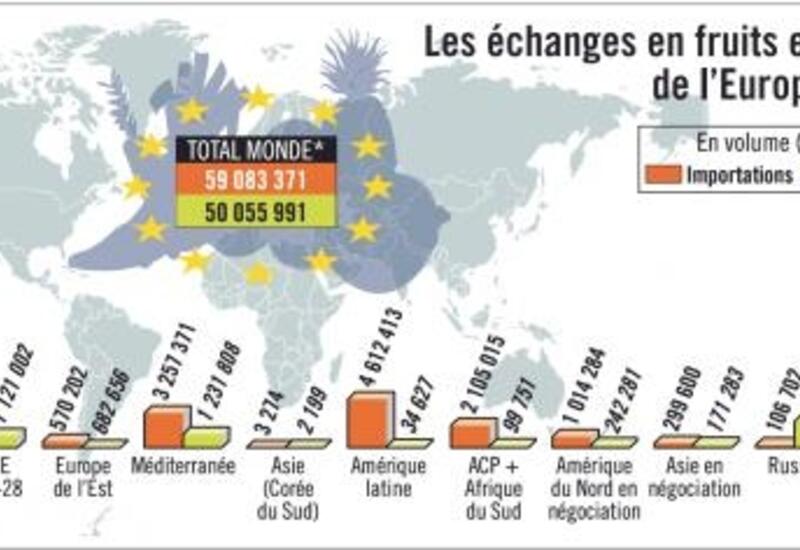

L'Europe constitue le plus gros importateur et exportateur de produits agricoles dans le monde. En 2013, l'export atteignait 120 Md€ (+ 5,8 %) contre 101,5 Md€ (-0,4 %) pour l'import. Dans le secteur f&l, si les flux sont majoritairement intra-européens, 5 % des f&l européens exportés sont envoyés vers la Russie tandis que l'Amérique latine représente 8 % des importations et la Méditerranée 5 %. Le nombre de partenaires économiques de l'Europe ne cesse de progresser et, pour maintenir ses performances à l'export, l'UE met en place d'importants programmes de promotion et ouvre ses propres marchés. Le commerce international est toutefois régi par les règles de l'OMC. Les droits de douane et les contingents appliqués par l'UE sont fixés pour chaque produit : les tarifs non préférentiels aussi connus comme “nation la plus favorisée” (NPF). Pour les produits sensibles, un tarif de niveau inférieur s'applique sous contingent, avec un tarif plus élevé en dehors du contingent. Selon les règles de l'OMC, des “termes” plus favorables peuvent être accordés de deux façons. La première concerne les pays en développement. Ainsi l'UE a mis en place un régime tarifaire préférentiel SPG (système de préférences généralisées, avec un accès en franchise de droits pour les produits non sensibles et une réduction des droits de douane pour les produits sensibles), un régime SPG+ pour les pays engagés sur les droits humains et la bonne gouvernance, et le régime EBA (“everything but arms”) pour tous les produits en provenance de quarante-neuf pays les moins avancés à l'exception des armes.

La deuxième solution consiste en des accords de libre-échange (ALE) bilatéraux. Pour l'UE, qui base sa politique commerciale sur des partenaires internationaux, ils sont un instrument non négligeable. « L'UE est l'une des économies les plus orientées vers l'extérieur, écrit Karel De Gucht, commissaire européen chargé du commerce, fin 2013 dans un rapport sur le sujet. Avant 2012, les ALE comptaient pour moins d'un quart des échanges commerciaux de l'UE. Ce sont désormais une trentaine d'accords commerciaux qui lient l'UE. » Bien que controversés, les ALE présentent de nombreux avantages. Les marchés ouverts créeraient davantage de croissance économique et d'emplois pour l'Europe et ses partenaires (notamment les pays en développement) et favoriseraient l'innovation et la productivité.

Les accords de libre-échange restent controversésAutres avantages du libre-échange : des prix plus bas et un choix plus large pour les consommateurs avec des produits non disponibles directement en Europe, comme les fruits de contre-saison et tropicaux. D'autre part, les négociations sont désormais plus élaborées et prennent en compte les normes relatives au développement durable et les questions sociales. D'un autre côté, les négociations en cours pour un ALE avec le Canada ou les Etats-Unis et même les discussions avec le Mercosur font bouillir le sang de la filière agricole. Un accord avec les pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay), dont les négociations ont repris en 2010 après six ans de suspension, profiterait aux Etats sud-américains mais nuirait à l'agriculture européenne, avec un revenu agricole européen en baisse de 1,6 % pour une baisse des prix agricoles de 4,8 % à 0,2 % en fonction des produits, selon la FNSEA qui table sur une étude de la Commission de 2011. Les négociations UE-Canada pour un Accord économique et commercial global (AECG ou CETA en anglais) ont été lancées le 6 mai 2009 et une entente finale sur le texte a été (discrètement) conclue le 5 août 2014. Dès l'entrée en vigueur de l'accord (ce qui peut prendre plus d'un an), 93,6 % des lignes tarifaires agricoles européennes seront en franchise de droits (contre 18,2 % actuellement) et les tarifs douaniers de l'UE seront éliminés pour plusieurs produits (sirop d'érable, bleuets congelés, canneberges séchées). Avec l'élimination de ces tarifs et la chute des prix qu'elle entraînera, ces produits deviendront plus compétitifs sur le marché européen, qui compte près de 500 millions de consommateurs potentiels. Un sommet UE-Canada aura lieu fin septembre, durant lequel le texte sera rendu public. Une version “fuitée” de l'accord a toutefois été révélée par une chaîne de télévision allemande mi-août. Si le document s'avère exact, parmi les dispositions les plus controversées figurent les tribunaux d'arbitrage (juridictions de droit privé appelées à trancher les différends entre Etats et multinationales), ce qui renforcerait le pouvoir de ces entreprises. Une mesure qui a été pour le moment suspendue des négociations avec les Etats-Unis, encore plus décriées (notamment pour leur manque de visibilité). Les négociations pour ce partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI ou TTIP en anglais) ont été lancées en juillet 2013.

Un accord de libre-échange (ALE) vise à la mise en place d'une zone de libre-échange, au sein de laquelle les marchandises circulent librement (absence de barrières tarifaires et non tarifaires), chaque pays membre conservant son système douanier vis-à-vis des pays tiers. Les produits agricoles, jugés sensibles, peuvent ne pas être inclus dans l'accord ou subir une diminution progressive des droits de douane et des contingents. Les négociations s'ouvrent après plusieurs mois de préparation (avec notamment une évaluation des conséquences potentielles sur les opérateurs et les consommateurs européens et des réunions formelles et informelles entre la Commission européenne et le partenaire) et l'accord du Conseil des ministres. Elles durent plusieurs années. Dès qu'un accord est conclu entre le partenaire et la Commission, sa signature fait l'objet d'une autorisation formelle de la part du Conseil. Le Parlement peut accepter ou rejeter le texte, mais pas l'amender. Chaque Etat membre peut ensuite ratifier l'accord qui entrera en vigueur un jour précis, mais peut-être appliqué à titre provisoire avant cette date.

Cet ALE créerait la plus vaste zone de libre-échange au monde, avec un tiers du commerce international et près de la moitié du PIB mondial. Une telle zone ne pourrait qu'inciter les pays tiers à se rapprocher des parties prenantes. Et à commercer selon leurs règles, ce que dénoncent les altermondialistes. Certains vantent le potentiel économique (certains tablent sur des avantages pour l'UE de 119 Md€/an… mais pas avant une quinzaine d'années), d'autres dénoncent le danger d'un tel accord. Car c'est la suppression des barrières les barrières non tarifaires (normes nationales, règles des marchés publics, certifications contradictoires) qui pourra véritablement booster les échanges entre l'UE et les Etats-Unis, les tarifs à l'importation étant déjà faibles. Autant dire que les syndicats agricoles et certains politiques (les Verts, le PCF) redoutent une harmonisation à la baisse des normes européennes agricoles, plus protectrices. Parmi les dossiers brûlants : normes sanitaires, OGM, IGP et labels (lentilles vertes du Puy) non reconnus par les Américains. Depuis dix ans, la carte du commerce mondial a été chamboulée sous la multiplication des accords et le déplacement du centre d'intérêt vers l'Asie et le Pacifique. Le PTCI et les autres accords en négociation peuvent-ils changer cette dynamique mondiale ? Ou au contraire sonner le glas de l'agriculture européenne ?