Les négociations Europe/Monde

Du commerce à la stabilisation régionale

Si les accords de libre-échange visent à dynamiser les échanges, ils permettent aussi à l'UE de s'assurer de la stabilité des zones voisines. Mais ils aboutissent parfois à des tensions politiques, comme cela a été le cas avec l'Ukraine et la Russie.

Si les accords de libre-échange visent à dynamiser les échanges, ils permettent aussi à l'UE de s'assurer de la stabilité des zones voisines. Mais ils aboutissent parfois à des tensions politiques, comme cela a été le cas avec l'Ukraine et la Russie.

Qu'ils soient négociés de manière bilatérale avec un pays ou un groupement régional, les accords de libre-échange (ALE) varient toujours en fonction du niveau d'ambition et des capacités du partenaire et sont souvent associés à des accords d'intégration économique (AIE). Ainsi, de par leur histoire, l'Union européenne et les soixante-dix-neuf pays ACP (Afrique Caraïbes Pacifique) partagent des liens étroits. Pendant plus de trente ans, ces pays ont bénéficié d'un accès privilégié au marché européen mais cela n'a pas permis de stimuler suffisamment les économies locales ou d'augmenter les importations vers l'UE. De nouveaux accords, les accords de partenariat économique (APE), ont été négociés, basés sur l'accord de Cotonou (en 2000). Ces APE, qui visent à l'intégration dans l'économie mondiale (via un AIE) et une réduction de la pauvreté via la mise en place progressive d'une zone de libre-échange (via un ALE), ont été négociés par blocs régionaux.

Trois accords sont actuellement en vigueur : avec les Caraïbes (quatorze pays concernés), en Afrique de l'Est (Madagascar, Maurice, Seychelles et Zimbabwe) et dans le Pacifique (Papouasie-Nouvelle-Guinée). Les négociations continuent avec d'autres blocs ou d'autres pays. L'Afrique du Sud, qui a rejoint les négociations pour un APE, est actuellement liée à l'UE par un accord de commerce, de développement et de coopération (ACDC) en vigueur depuis 2000 pour créer un cadre de libre-échange couvrant 90 % des échanges bilatéraux. L'Afrique du Sud a ainsi vu une progression de ses exportations de produits agricoles vers l'UE de 1,4 Md€ à 2 Md€ en dix ans (fruits secs, agrumes, vin).

Dynamiser les échanges avec l'Amérique latine et participer à son développement

En Amérique latine, diverses formes d'accords de libre-échange lient l'Europe et ces pays, comme l'accord global de partenariat économique, de coordination politique et de coopération (ALE et AIE) entre l'UE et le Mexique depuis le 1er juillet 2000 en encore l'AA en application provisoire entre l'UE et le Chili depuis février 2003. En Amérique centrale, les échanges étaient traditionnellement centrés sur le café et la banane. Les six pays (Panama, Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador et Nicaragua) bénéficiaient du système GSP+. Ces préférences ont été consolidées en 2013 par l'entrée en vigueur d'un accord d'association global (ALE et AIE), qui prend en compte le concept d'indication géographique ou encore qui permet à la banane d'être soumise à un tarif préférentiel décroissant qui atteindra une limite de 75 €/t en 2020. Enfin, l'UE a négocié un accord de commerce (ALE multipartite et AIE) avec le Pérou (en vigueur depuis le 1er mars 2013) et la Colombie (1er août 2013) qui prévoit l'établissement à terme d'une zone de libre-échange. L'Equateur, qui avait participé au premier round des négociations, et la Bolivie ont été invités par l'UE à rejoindre cet accord.

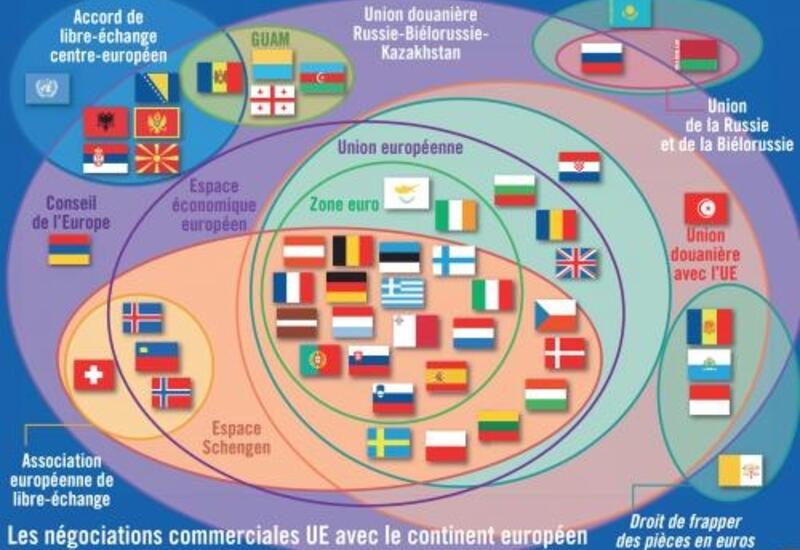

En raison de la proximité géographique, des relations politiques et socio-économiques avec nos voisins européens ont été mises en place avec nos voisins du Sud et de l'Est (politique européenne de voisinage ENP). Au Sud, des accords d'association (AA) bilatéraux ont été négociés suite au processus EuroMéditerranéen de Barcelone lancé en 1995 avec l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, Israël, l'Autorité Palestinienne, l'Egypte, la Jordanie et le Liban (la Syrie n'a pas encore ratifié le sien). Pour le secteur agricole, une nouvelle génération d'accords commerciaux avec le Maroc, l'Egypte, Israël et l'Autorité Palestinienne a été mise en place, permettant une plus large libéralisation des produits agricoles. Enfin, le 1er mars 2013, l'UE et le Maroc se sont lancés dans les négociations d'un accord de libre-échange approfondi et complet (DCFTA) et d'autres sont également prévues avec l'Egypte, la Jordanie et la Tunisie. Ces démarches font suite aux événements du Printemps Arabe et prévoient d'intégrer progressivement ces partenaires dans le marché intérieur européen. Car d'un point de vue politique, la mise en œuvre d'accords de libre-échange permet aussi à l'UE de créer une zone plus stable.

Les ALE pour stabiliser la zone voisine des Balkans occidentaux

De même, en 2000, l'UE a accordé le libre accès à son marché pour la quasi-totalité des produits originaires des Balkans occidentaux, sans restrictions quantitatives. Ces dispositions ont ensuite été transférées dans les accords de stabilisation et d'association (ASA), qui visent la création à terme d'une zone de libre-échange mais servent également de base à la mise en œuvre du processus d'adhésion à l'Union européenne : la stabilisation est clairement la stratégie principale pour ces régions proches de l'UE, déchirées par la violence il y a à peine quinze ans. On compte actuellement cinq ASA : avec la Macédoine, l'Albanie, le Monténégro, la Serbie et la Bosnie-Herzégovine (en cours de ratification). D'autre part, des négociations ont débuté fin 2013-début 2014 pour mettre en place un ASA avec le Kosovo. A noter qu'avant son adhésion à l'UE en 2013, il existait un ASA avec la Croatie. Dans le processus d'adhésion, l'agriculture occupe une place importante (importance de ce secteur pour la plupart des pays candidats mais aussi des défis de développement). Ainsi les signataires des ASA démantèlent progressivement les droits de douane respectifs tandis que le marché européen leur est déjà ouvert, afin de parvenir à une libéralisation substantielle du commerce cinq à dix ans après l'entrée en vigueur de l'ASA.

Mise en place progressive d'une zone de libre-échange

En revanche, les relations avec les pays du partenariat oriental (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Moldavie, Ukraine et Biélorussie) sont plus délicates. Signés le 27 juin 2014, les accords d'association (ALE et AIE) avec la Moldavie, la Géorgie et l'Ukraine prévoient une mise en place progressive d'une zone de libre-échange avec des normes communes. Ce rapprochement avec ces trois ex-républiques soviétiques malgré les pressions de la Russie visait surtout à stabiliser ces régions, tout en excluant une possibilité d'adhésion à l'Union européenne. Cet accord a toutefois déclenché la crise ukrainienne de 2013-2014.

Pour mémoire, celle-ci a débuté le 21 novembre 2013, suite à la décision du gouvernement ukrainien de ne pas signer un AA avec l'UE. En réponse, des manifestations de grande ampleur ont provoqué la mise en place d'un gouvernement pro-européen favorable à l'AA tandis que la Crimée a déclaré son indépendance et voté son rattachement à la Russie. S'en est suivi l'embargo russe sur les produits agroalimentaires européens en réponse aux sanctions des Occidentaux contre la Russie. L'UE était jusqu'à présent et de loin le premier partenaire commercial de la Russie. Les exportations européennes vers la Russie pesaient pour 10,6 Md€ (2011), dont 16 % pour les f&l. En 2013, près de 2,6 Mt de f&l ont été exportées en Russie (en majorité poires, pommes, pêches, légumes). L'adhésion de la Russie à l'OMC en 2012 a entraîné une baisse de ses droits de douane à l'importation et les relations UE-Russie étaient développées sous les accords de partenariat et de coopération de 1997. La récente crise remet en question ces progrès. Pour limiter les impacts sur la filière, les entreprises européennes ont même envisagé de créer des joint-ventures avec des entreprises de Serbie ou de Turquie, qui peuvent encore commercer avec la Russie mais qui ont aussi des accords avec l'Europe...