Au pays des cranberries

La cranberry, ou canneberge en québécois, est une des richesses de l’agriculture de nos cousins du nouveau monde. L’essor de sa production profite à des producteurs spécialisés qui utilisent ingénieusement les conditions climatiques glaciales.

La cranberry, ou canneberge en québécois, est une des richesses de l’agriculture de nos cousins du nouveau monde. L’essor de sa production profite à des producteurs spécialisés qui utilisent ingénieusement les conditions climatiques glaciales.

Nous inondons les champs pour que la surface de l’eau effleure le haut de la végétation. Les baies se détachent alors et flottent... »

PATRICK BÉDART producteur de cranberries

Des étangs et des tas de sable. Au premier regard, une cannebergière se rapproche plus d’un marais salant à sec que d’une exploitation agricole. Lorsque le regard s’affine, des baies encore vertes s’accrochent au sommet d’une végétation rase au fond de chacun des immenses bassins : de la cranberry. Ou, comme elle se nomme ici, de la canneberge. Cette baie est un des fruits typiques québécois. La première production en volume parmi les fruits rouges. Avec 100 000 tonnes produites par an, le Québec est le troisième état producteur d’Amérique du Nord avec des rendements record. Leur secret ? Un terroir sableux adéquat et de l’eau en quantité... sous toutes ses formes. Car pour produire des cranberries l’élément indispensable, c’est bien l’eau. « Nous possédons six lacs de retenue de 4,5 m de profondeur et plusieurs lacs de récupération, annonce d’entrée Patrick Bédard, producteur de cranberries. Grâce à un barrage et un système de drains, l’eau est en circuit fermé ».

Des fruits aspirés à la surface de l’eau

C’est que pour inonder les 100 ha de cannebergières de son entreprise Canneberges Québec, il faut du volume. La cranberry est en effet récoltée sur l’eau. « Nous inondons d’abord les champs pour que la surface de l’eau affleure le haut de la végétation, explique avec calme le producteur. Les baies se détachent alors, et flottent... » Une fois les fruits détachés, le niveau d’eau des bassins est augmenté afin de faire disparaître la végétation sous l’eau. Les champs ont été orientés dans le sens du vent dominant pour qu’il aide les baies à être poussées vers l’une des extrémités du bassin. A l’aide de boudins tirés par des tracteurs, les cranberries sont concentrées autour d’une pompe qui les aspire. Mais l’utilisation de l’eau ne s’arrête pas là. Elle sert aussi à protéger les baies du gel.

L’inondation du champ pour former une couche de glace

Les plants sont sensibles au gel du printemps jusqu’à la fin de la récolte. « Lorsque la température descend sous 1°C le système d’aspersion s’enclenche. Nous tolérons jusqu’à- 1°C lorsque nous voulons que les fruits rougissent, précise Patrick Bédard. La couche de gel qui se forme sur les fruits les protège des températures inférieures à 0°C ». Le même système sert à irriguer les parcelles l’été.

Mais le secret des Québécois, c’est l’inondation de leur champ en décembre pour former une couche de glace. « Lorsque la glace atteint 15 cm d’épaisseur, on vide l’eau restante. La glace s’asseoit alors sur les plants », continue-t-il. Cette technique a plusieurs avantages. D’un, elle protège les bourgeons contre le gel. De deux, elle aplatit les branches sur le sol, ce qui favorise la stolonisation et limite en hauteur les plants de canneberge. De trois, elle permet de faire passer des engins sur la cannebergière pour y étaler une mince couche de sable. Sable issu des lacs de retenue. « Lorsque la glace fond, les stolons sont étouffés par le sable et seules les parties enracinées repartent. C’est cette opération qui permet une meilleure régénération de nos cannebergières et de meilleurs rendements que nos concurrents américains, assure le quadragénaire dans un sourire. Eux n’ont pas nos conditions hivernales ».

Des variétés choisies pour leur précocité et leur rendement

L’opération est effectuée environ tous les trois ans sur chaque bassin. Elle permet de redensifier les plantations et de limiter la levée d’adventices. Le plaquage de la végétation au sol a aussi pour but de produire des fruits au sommet des plants. « Si les plants sont plus hauts que 15 cm, les fruits rougissent moins. Notre objectif est qu’ils soient produits dans les 5 cm supérieurs ».

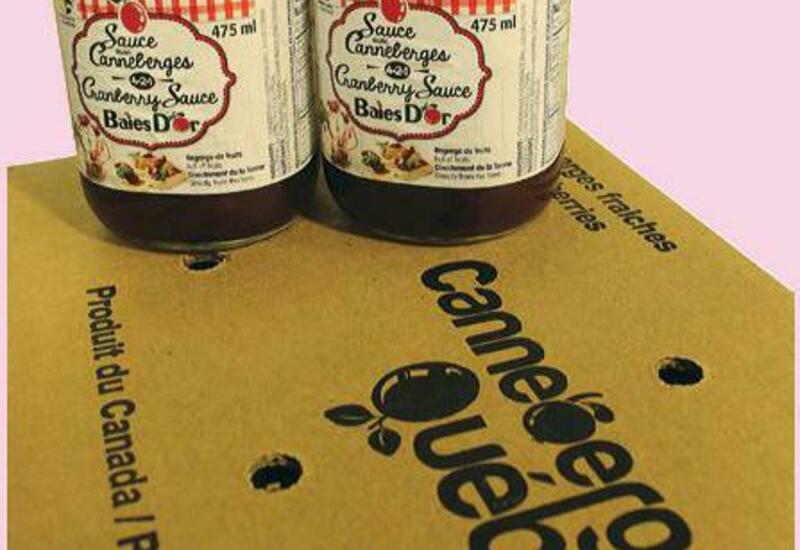

Depuis leur installation en 1999, Patrick et sa femme Nancy ne cessent d’innover. Surfant sur un marché en expansion, ils ont voulu allonger leur calendrier de production. « Contrairement à la plupart des producteurs quebécois, nous cultivons d’autres variétés que la Stevens, témoigne cet entreprenant chef d’entreprise. Nous avons choisi six variétés pour leur précocité, leur rendement, ou leur meilleure conservation. Car nous avons développé le marché du fruit frais » (voir ci-dessus). D’ici à quelques semaines, les longs bassins de 50 m de large, dont certains font jusqu’à 3 ha, se couvriront de rouge. Le silence des cannebergières se remplira du bruit des pompes et des tracteurs. La moisson « des baies d’or » battra son plein.

Un fruit de fête

Si la majorité des cranberries produits par Canneberges Quebec est vendue au Canada, 40 % se retrouve sur les marchés européens. L’entreprise Fruits Rouges & co les commercialise sur le marché français. « C’est un produit que nous vendons essentiellement en frais pour les fêtes, témoigne Stéphane Decourcelle, directeur commercial de Fruits Rouges & Co. Nous avons donc besoin de fruits qui se conservent jusqu’en décembre. Le marché est marginal, seules 50 t sont vendues. Cette baie est méconnue en France, continue-t-il. Mais nous pensons qu’il y a des possibilités de développement en produits transformés ».

Production de cranberry au Québec

En 1992

3producteurs

106 ha

En 2015

82producteurs

3392 ha sur 63 cannebergières

100 000 tonnes par an