Comment limiter la volatilisation de l’azote des effluents avicoles

Plusieurs solutions existent pour limiter l’impact environnemental de l’ammoniac volatilisé et au final accroître le pouvoir fertilisant des effluents.

Plusieurs solutions existent pour limiter l’impact environnemental de l’ammoniac volatilisé et au final accroître le pouvoir fertilisant des effluents.

En aviculture, les émissions d’ammoniac par les effluents se produisent pour 37,9 % dans le bâtiment, pour 29,3 % durant le stockage et pour 32,7 % à l’épandage. Les pertes via les fientes émises sur les parcours sont quasiment nulles (0,1 %). Il est possible de les limiter en appliquant une stratégie de réduction sur ces trois postes.

1- Réduire l’ammoniac dans le bâtiment

Dans le bâtiment, l’azote peut être conservé dans les effluents grâce à une extraction et/ou un séchage forcé. Les modes de gestion et les techniques sont très variables et spécifiques selon la nature du produit (fiente, lisier, fumier). Pour limiter l’impact environnemental de l’ammoniac déjà volatilisé, des procédés de piégeages peuvent être employés, tels que le lavage d’air. Ces solutions ne sont toutefois qu’un palliatif qu’il convient d’appliquer après une stratégie de réduction à la source, comme l’extraction sur tapis, le préséchage, l’équipement de systèmes antifuites, le plancher chauffant…

2- Couvrir les effluents pendant le stockage

Pendant le stockage, les actions pour combattre les fuites sont plus limitées. Pour les fumiers, cela réside en une mise en tas rapide (forme conique, continue et homogène avec une hauteur maximale de 3 m et une largeur de 4 à 5 m) qui va limiter la surface de matière exposée à l’air et à l’humidité. La couverture des fosses (pour les lisiers) et des tas (pour les fumiers) réduit la perte de la fraction ammoniacale de 70 à 90 %. Mais il faut rester vigilant, car celle-ci est facilement volatilisable au champ.

3- Adapter les méthodes d’épandage

Certaines modalités d’application au sol ainsi que l’enfouissement dans les plus brefs délais sont les garantes d’une faible volatilisation (réduction de 30 à 90 %). Respectivement, ces techniques limitent les échanges air-matière et offrent une barrière physique là où les conditions pédologiques deviennent prépondérantes dans la transformation et la mise à disposition de l’azote.

Des pertes ammoniacales à tous les étages

Des quantités non négligeables d’ammoniac gazeux sont dissipées lors du cycle biogéochimique de l’azote contenu dans les effluents (58 100 tonnes d’ammoniac par an, soit 14 % des émissions nationales). La part de l’azote alimentaire ingéré non « fixée » par l’animal (sous forme d’œuf, viande, foie gras) se retrouve dans les effluents sous une forme organique ou minérale. Au cours de sa décomposition par les bactéries, l’azote organique est converti en azote minéral ou ammoniacal qui peut lui-même se transformer en ammoniac gazeux. Plus la proportion d’azote ammoniacal dans l’effluent est élevée, plus le potentiel de pertes gazeuses est important. D’autres paramètres favorisent les processus de production et d’émissions de l’ammoniac, comme l’humidification d’un effluent sec, l’élévation de pH et de température, l’exposition à des flux d’air. Après un stockage plus ou moins long, ces effluents sont épandus pour enrichir des sols agricoles. Leur valeur fertilisante azotée dépend des processus précédents.

La biosécurité a un impact sur la volatilisation

L’arrêté de biosécurité de 2016 prescrit un assainissement par traitement ou un stockage prolongé et le cas échéant un enfouissement dans les plus brefs délais des effluents.

Le stockage prolongé des fumiers favorise une réorganisation de l’azote organique qui sera immobilisé et stabilisé dans des complexes humiques, donc moins volatil. Le compostage amplifie ce processus, bien que des pertes par volatilisation plus significatives apparaissent (de 30 à 60 % en plus). La méthanisation évite les fuites au cours du process, mais le digestat aura un fort potentiel de pertes. Enfin, le chaulage du lisier entraîne un relargage important d’ammoniac, à cause des montées en température et pH liées à cette incorporation.

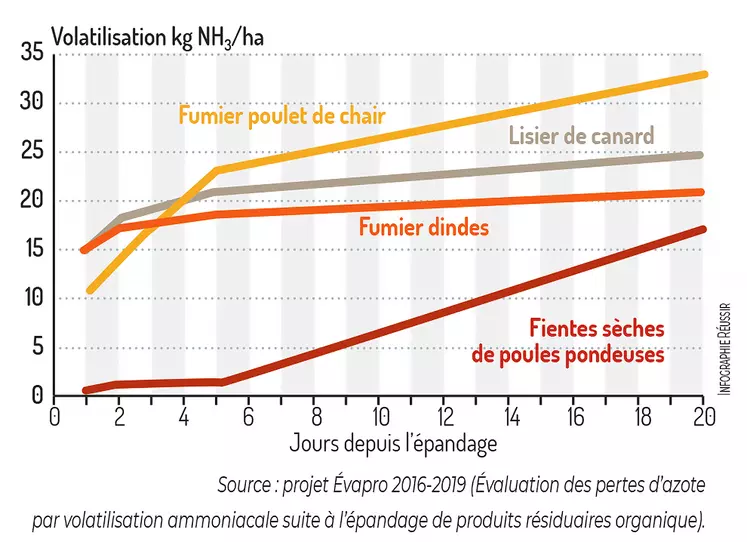

Un épandage en surface de fumiers avicoles et de fientes se traduit par une vitesse de volatilisation de l’azote particulière. Les fientes de poules pondeuses et le fumier de poulet de chair présentent un fort dégagement entre le cinquième et le vingtième jour post-épandage. Ceci est dû à une reprise en humidité qui conduit à la conversion de l’acide urique en azote ammoniacal volatil. En comparaison, les lisiers de canards et de porcs, les fumiers de dindes et de bovins, libèrent leur potentiel d’émission au bout de quelques heures.

En absence de stockage prolongé, l’enfouissement direct imposé par l’arrêté est le meilleur moyen pour prévenir ce processus. Contrairement à d’autres effluents d’élevage, le potentiel de volatilisation de certains effluents avicoles ne doit pas se limiter à leur concentration en azote minéral mais doit aussi intégrer une partie de l’azote organique (présent sous forme uréique) susceptible de contribuer aux émissions d’ammoniacs.

Cinétique de volatilisation d’effluents après leur épandage

Les fientes et le fumier de poulet de chair présentent un profil atypique avec une forte volatilisation entre le cinquième et vingtième jour.

Coté web

Les solutions techniques sont à retrouver en détail par poste et par type d’effluent dans le Guide des bonnes pratiques environnementales sur www.rmtelevagesenvironnement.org