Le pastoralisme maintient les milieux ouverts

Lors des rencontres internationales du pastoralisme méditerranéen, éleveurs, scientifiques et acteurs des filières pastorales ont pu échanger sur les enjeux et les pratiques de chacun.

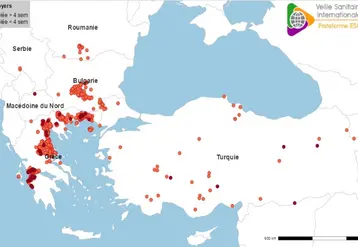

Les 190 participants aux Rencontres internationales des acteurs de l’agrosylvopastoralisme de l’arc méditerranéen (Riaam) ont été accueillis fin octobre entre Montpellier et Florac pour quatre jours d’échanges, de visites d’élevage et d’ateliers thématiques. En plus des éleveurs et acteurs du pastoralisme français, des délégations venues de pas moins de neuf pays de l’arc méditerranéen (Albanie, Algérie, Espagne, Grèce, Italie, Maroc, Portugal, Suisse et Tunisie) étaient présentes à l’événement. Temps important de discussion et d’échange, cette rencontre avait pour vocation de faire converger en une seule manifestation le séminaire de clôture du programme Mil’Ouv et la cinquième réunion thématique d’experts sur les paysages culturels évolutifs de l’agropastoralisme méditerranéen sur le territoire Unesco des Causses et des Cévennes. Les intervenants de la session d’ouverture ont insisté sur la nécessité de maintenir une activité pastorale dans les zones méditerranéennes à la fois pour la production et l’activité économique qu’elle engendre, mais aussi pour les paysages qu’elle entretient. Façonné par des siècles d’activité pastorale c’est en effet ce « paysage culturel évolutif et vivant de l’agropastoralisme » de la zone Causse et Cévennes qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Les obstacles rencontrés par les éleveurs et les bergers dans ces zones sont nombreux et soulèvent une problématique qui se fait ressentir de plus en plus : la fermeture voire l’abandon des milieux pastoraux.

Des outils pour dresser un état des lieux de la végétation

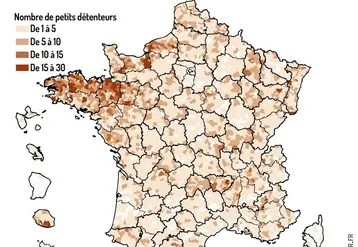

Le programme Mil’Ouv, conduit par l’Institut de l’Élevage (Idele), le conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon (CEN-LR), Montpellier Supagro et le parc national des Cévennes, vise à sauvegarder les paysages ouverts et maîtriser l’embroussaillement des parcours. La méthode Mil’Ouv se dessine à deux échelles : une première, au niveau de l’exploitation globale, qui permet aux techniciens de comprendre et d’apporter d’éventuelles suggestions sur la conduite du troupeau, la gestion de l’ensemble des surfaces et la stratégie de l’éleveur en fonction de ses objectifs de production. La deuxième échelle d’analyse est ciblée sur les surfaces utilisées, sur lesquelles vont être réalisés des états des lieux de la végétation, tant d’un point de vue pastoral qu’environnemental. Les techniciens seront à même, avec l’éleveur, d’identifier les éventuels dysfonctionnements tels que des défauts de dynamique des espèces présentes, un problème d’embroussaillement, etc. mais aussi les pratiques intéressantes à maintenir car durables pour la ressource. « Cette démarche permet une combinaison intéressante entre partenaires agricoles et environnementaux », explique Fabienne Launay, en charge du projet Mil’Ouv pour l’Institut de l’Élevage.

Découvertes et partage d’expériences

Les participants aux Riaam ont pu voir les premiers résultats de Mil’Ouv mis en œuvre sur le terrain à travers trois parcours les emmenant à travers garrigues, causses ou Cévennes, à la rencontre des éleveurs ovins et caprins ayant pris part au programme. Explications sur la conduite d’élevage, visites des parcours et repas chaud local pour survivre au bel épisode cévenol auquel les participants ont eu droit ont agrémenté une journée riche en partages d’expériences interculturels. Les échanges se sont poursuivis autour de cinq ateliers thématiques : la transmission des savoirs et des pratiques en élevage pastoral, la prédation, les dynamiques territoriales et les filières pastorales et l’adaptation des systèmes pastoraux face au changement climatique.