Avec le séquençage à haut débit

Le microbiote intestinal commence à dévoiler ses secrets

Les avancées scientifiques sur le microbiote intestinal laissent entrevoir des applications préventives et thérapeutiques qui pourraient bouleverser l’élevage dans les années à venir.

Les avancées scientifiques sur le microbiote intestinal laissent entrevoir des applications préventives et thérapeutiques qui pourraient bouleverser l’élevage dans les années à venir.

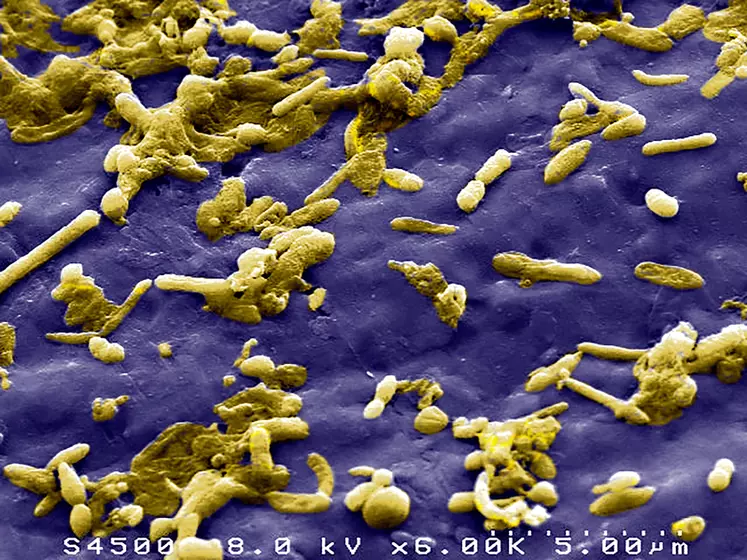

Depuis déjà quelques années, le terme « microbiote » a remplacé celui de « flore » dans le milieu scientifique. Le microbiote désigne un écosystème complexe microscopique, porté par un être vivant multicellulaire tel que l’homme ou le poulet. Ce monde, ou plutôt ces mondes, comprennent des bactéries, des levures et des virus. La diversité écologique, les espèces, et leur nombre varient d’un microbiote à l’autre et d’un hôte à l’autre. L’être humain abrite plusieurs microbiotes (cheveux, bouche, peau, etc.), mais avec ses 100 000 milliards de bactéries celui de l’appareil digestif est le plus connu. Les micro-organismes développent une forte interaction positive avec l’hôte : la symbiose. « L’hôte apporte le gîte et le couvert en échanges de bénéfices dont on commence à se rendre compte », explique Fanny Calenge, chercheuse en génétique à l’Inra. « Chez l’Homme, les changements du microbiote sont associés à des maladies variées : obésité, diabète, maladie de Crohn, cirrhose, maladies cardiovasculaires, autisme, Parkinson, cancer du colon… »

Des rôles bénéfiques largement sous-estimés

Chez les oiseaux, le microbiote digestif participe au développement de l’intestin du poussin et de son système immunitaire. Il joue un effet barrière vis-à-vis des pathogènes intestinaux (salmonelles par exemple) ; il stimule l’immunité et la résistance aux infections « même non digestives. » Et bien sûr, il intervient au niveau nutritionnel en utilisant des éléments indigestibles (amidon…) et en produisant des molécules qu’il ne fabrique pas (certaines protéines, acides gras…). Enfin, il aurait une influence sur le comportement. Au bout du compte, les scientifiques en viennent à penser que le microbiote joue un rôle si prépondérant sur les performances (« phénotype ») qu’il faudrait remplacer l’équation « phénotype = génétique + environnement », par « phénotype = génétique + microbiote + environnement ». « Pour les biologistes, c’est un changement de paradigme », assure Fanny Calenge.

Un état d’équilibre qui peut être fragile

Comme tout écosystème, le microbiote évolue. Sa composition qualitative et quantitative change sous l’influence de l’alimentation, des conditions d’élevage (eau, litière, densité…), des additifs et des traitements médicamenteux (anticoccidiens, antibiotiques). Les spécialistes de l’écologie microbienne distinguent un système en état d’équilibre (« eubiose ») ou de déséquilibre (« dysbiose »). Sans connaître la composition exacte du microbiote, les vétérinaires et les zootechniciens identifient la dysbiose par des fientes plus ou moins anormales, des problèmes de digestion, de croissance, des lésions intestinales, etc. Ils essaient de maintenir l’état d’eubiose en agissant sur des leviers (aliment, additifs, conditions d’élevage, traitements), qui mal utilisés ont pu entraîner la dysbiose. Par exemple, pour Fanny Calenge, « chez l’être humain, les antibiotiques sont considérés comme une sorte de bombe atomique qui élimine la diversité du microbiote. »

Des applications oui, mais pas dans l’immédiat

Ce que laisse aujourd’hui entrevoir l’étude du microbiote par l’observation de son ADN, c’est de mieux comprendre comment le microbiote réagit aux différents leviers de modification, « sans quoi ces leviers resteront des espèces de poudres magiques dont on ne saura jamais si elles fonctionnent. » Les chercheurs commencent à décrire un microbiote sain et recherchent des biomarqueurs. Cette perspective ouvre la porte au développement d’outils de diagnostics et de prédictions des dysbioses, et même de traitements qui rétabliront l’eubiose en modifiant la composition du microbiote. Les leviers de modulation sont connus, mais mieux connaître le microbiote les affinera. Fanny Calenge estime que la plus forte promesse de progrès concerne la prévention des pathologies et l’optimisation des performances. « Cela peut passer dès l’éclosion par l’installation d’un microbiote favorable maintenu en eubiose avec des leviers dont certains existent déjà : pré et probiotiques, alimentation et additifs, flores de barrière. » D’autres leviers, comme la génétique et les pratiques d’élevage, sont à développer. Dans un futur pas si lointain, la maîtrise du microbiote conciliera performances et économie avec réduction des antibiotiques, bien-être et santé animale, sécurité sanitaire, durabilité des élevages. L’image hygiéniste du 19e siècle, avec des bactéries considérées comme l’ennemi numéro un à détruire, est bien révolue. Le monde des bactéries n’a pas fini de nous étonner.

La métagénomique en plein développement

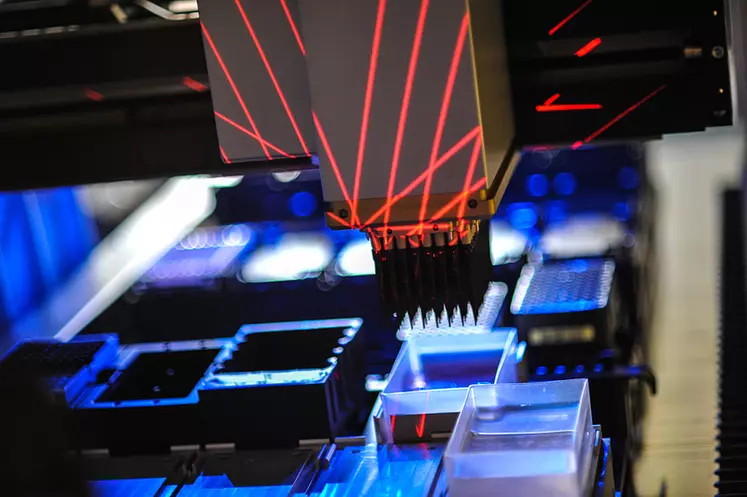

Déterminer la composition d’une « soupe » bactérienne était impossible avec des méthodes traditionnelles de culture in vitro. L’approche génétique a tout changé, avec le développement de méthodes d’extraction de l’ADN, puis de méthodes d’études dites de séquençage à haut débit de l’ADN. Elles ont révolutionné la recherche sur le microbiote. Rappelons que chaque être vivant comporte un « génome » composé de gènes formés d’ADN. L’ensemble des génomes des micro-organismes du microbiote est qualifié de « métagénome » et son étude la « métagénomique ».

Deux types de séquençage pour qualifier le métagénome

Le séquençage le plus courant consiste à cibler un seul gène (celui de l’ARN 16 S) présent chez toutes les bactéries. On obtient une liste allant jusqu’à plusieurs centaines d’espèces par échantillon.

Le séquençage complet porte sur l’intégralité des gènes. On obtient un puzzle de plusieurs millions de séquences à reconstituer en milliers de gènes attribuables à des centaines d’espèces bactériennes. Le plus est de donner accès à des fonctions du microbiote, puisqu’on connaît les fonctions des gènes reconstitués. Cette démarche est possible si les biologistes disposent d’un catalogue de référence du métagénome. Publié en 2010, celui de l’homme comporte 3,3 millions de gènes bactériens (150 fois le génome humain). Celui du poulet est en cours de constitution, via le consortium Metachick réunissant la recherche (Inra, Genoscope) et des professionnels : Adisseo, CCPA, DSM, Hubbard, Hendrix genetics, Invivo, Itavi, Merial, MG2mix, Mixscience, Novogen, Nutricia, Phileo, Sasso, Techna, Sysaaf.