Alternatives à l'épandage

Des solutions pour le lisier de canard

Lorsque l'épandage n'est pas possible, d'autres voies existent pour gérer le lisier de canard. Réduction des volumes à la source, séparation de phase, méthanisation... Notre dossier fait le point.

L’épandage du lisier sur des terres en propre ou en prêt est l’option généralement prise par les producteurs de canards de chair ou gras pour gérer les effluents de leur élevage. Mais que faire lorsque cette solution, facile à mettre en œuvre et assez économe, n’est pas possible ? Avec l’évolution de la réglementation environnementale et notamment la mise en place dans certains bassins versants de nouvelles normes, basées sur l’équilibre de la fertilisation phosphore-azote, les surfaces d’épandage viennent à manquer. Des éleveurs se tournent vers d’autres voies de gestion du lisier.

La principale solution pour gérer le lisier est la séparation de phase. Ce procédé permet de concentrer les fertilisants dans le refus de séparation. Cette fraction plus solide peut être exportée et « sortir » du plan d’épandage. Ces installations engendrent des investissements conséquents, mais c’est parfois le prix à payer pour conserver son droit à produire. La commercialisation du compost issu du séparat permet en partie de compenser ce coût. Dans certains cas, c’est la réduction des nuisances olfactives ou encore l’optimisation agronomique des phases liquides et solides (moins de lessivage des fertilisants lors de l’épandage) qui motive la décision d’investir dans ce type de traitement. Il existe différentes techniques de séparation de phase, comme celle du tamis vibrant (utilisée dans l’élevage de Loïc Roulleau en Ille-et-Vilaine) ou par compression à l’aide d’une vis sans fin (comme c’est le cas à la SCEA Grimault dansle Maine et Loire.

À l’avenir, la technique de la séparation de phase par gravité qui se développe en élevage porcin (raclage par caillebotis avec gouttière de récupération de la phase liquide) pourrait également être envisagée pour des canardiers neufs. Pour limiter à la source les volumes d’effluents à traiter, la station de canards à gaver du lycée agricole de Périgueux s’est équipée d’un dispositif de séparation du lisier et des eaux peu chargées (eaux de lavage et d’abreuvement).

Plus anecdotique, la méthanisation du lisier de canard permet de produire de l’électricité (revendue à ERDF) et de la chaleur valorisable dans les bâtiments d’élevage. C’est le cas de l’exploitation du Bois Brillant dans le Maine-et-Loire. Peu méthanogène et chargé en azote, le lisier de canard ne peut alimenter seul le digesteur et sert surtout de liant. Parce qu’elle nécessite des investissements élevés, la gestion du lisier par la méthanisation reste une solution d’opportunité (exploitation polyculture-élevage, unité à proximité...).

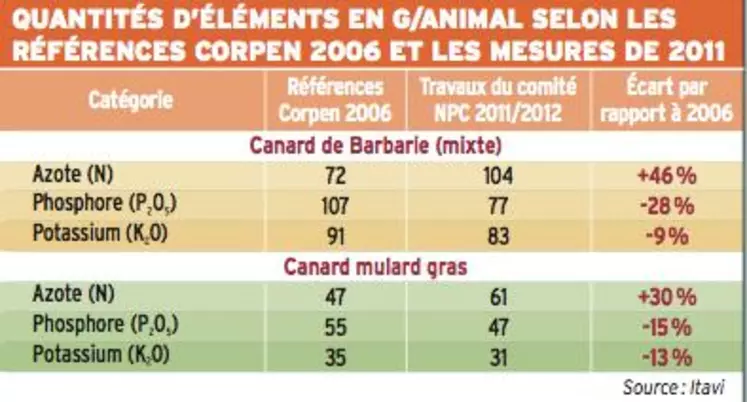

Par ailleurs, les références Corpen servant de base au calcul des surfaces d’épandage sont en cours de révision. Selon les mesures réalisées, l’effluent de canard voit ses teneurs en azote grimper de pratiquement 50 %. À l’inverse les rejets en phosphore diminuent, ce qui va dans le sens d’une fertilisation plus équilibrée entre les deux minéraux. L’actualisation des références, attendue pour la fin de l’année, risque de rebattre les cartes des surfaces d’épandage.

.

Les références Corpen en attente de mise à jour

À la demande des professionnels, les références Corpen de 2006 servant de base au calcul des surfaces d’épandage sont en cours d’actualisation. Les premiers résultats ont été officiellement présentés début juillet au comité NPC, la nouvelle structure remplaçant le Corpen. À l’inverse de la plupart des espèces avicoles, les travaux sur le canard montrent une forte augmentation des rejets en azote : +46 % en Barbarie et +30 % pour le canard mulard gras. « Les mesures réalisées sur le terrain indiquent des pertes d’azote gazeuses dans le bâtiment réduites à 21 % contre 50 % d’après les références Corpen de 2006 », explique Claude Aubert, de l’Itavi. L’évolution est beaucoup plus favorable en ce qui concerne le phosphore dont la teneur dans les rejets baisse de 28 % en Barbarie et de 15 % pour le gras. « Elle s’explique principalement par l’effet de l’incorporation des phytases dans l’aliment », précise le spécialiste. « Au final, le rapport azote sur phosphore passe de 0,7 en 2006 à 1,4 et devient plus compatible avec les bonnes règles agronomiques. » Après l’approbation des résultats par le comité NPC, attendue prochainement, l’étape suivante sera la validation par l’administration. (1) Pour le PAG mulard élevé en extérieur : + 3 % en azote et - 28 % en P2O5.

Sommaire du dossier :

P16 : Les effluents séparés à la source, au lycée de Périgueux

P18 : La séparation de phase par vis concentre le phosphore, à la SCEA Grimault

P20 : Le tamis vibrant sécurise la reprise des effluents, chez Loïc Roulleau en Ille et Vilaine

P22 : Concilier méthanisation et s'autonomie s'avère difficile, à la SCEA du Bois Brillant