Fermentations malolactiques : les réponses à cinq questions que vous vous posez

La conférence Euroviti, qui s’est déroulée lors du Sival à Angers, a été l’occasion de faire le point sur la fermentation malolactique. En voici les principaux enseignements.

La conférence Euroviti, qui s’est déroulée lors du Sival à Angers, a été l’occasion de faire le point sur la fermentation malolactique. En voici les principaux enseignements.

Les bactéries de cru, ça existe ?

Non. Contrairement aux levures, il n’existe pas de bactéries spécifiques d’un domaine, ni même d’une région. « Les souches de bactéries se dispersent très rapidement dans l’air via les insectes et les oiseaux, et se répandent dans toutes les régions viticoles », a indiqué Patrick Lucas, professeur et chercheur à l’ISVV.

Comment sécuriser une FML en indigène ?

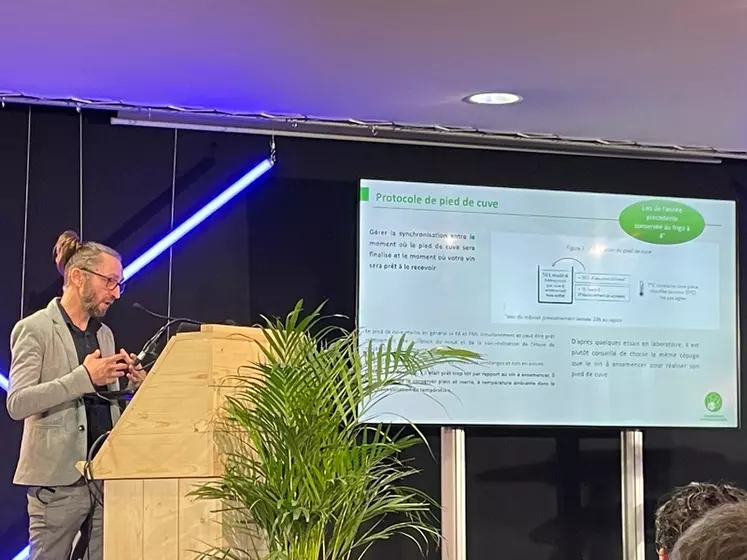

Comment sécuriser ses fermentations malolactiques (FML) tout en n’ayant pas recours aux bactéries commerciales ? La réponse paraît logique : en réalisant un pied de cuve bactérien. Le syndicat des Vignerons Bio de Nouvelle-Aquitaine (VBNA), l’IFV et l’ISVV ont mis au point un protocole optimisant sa réalisation.

La première étape consiste à conserver des lies en années N. Il faut pour cela en prélever des lourdes non sulfitées en fond de cuve à la fin d’une FML indigène s’étant déroulée rapidement et sans défaut (absence de notes phénolées, etc.), et les disposer dans un contenant rempli au maximum. Il faut compter 1 l de lies pour 100 hl de vin et conserver les lies entre 4 et 10 °C sans sulfitage, durant un an.

Quand vaut-il mieux inoculer ?

Pour les experts réunis lors de la conférence, chaque période d’inoculation possède ses atouts et inconvénients. La coinoculation (en même temps que le levurage ou 24 à 48 heures après) facilite l’implantation des bactéries, avec une moindre production de notes beurrées et l’obtention de davantage de fruité. « La coinoculation est particulièrement indiquée sur blancs, car cela diminue la durée de la FML et donc l’oxydation du vin », a abondé Patrick Lucas. En revanche, la macro et microoxygénation, qui assouplissent les tanins et stabilisent la couleur sur rouge, ne sont pas possibles dans ce cas de figure, comme l’a rappelé Christophe Marchais, œnologue de Loeil Consultants, aux Garennes-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire.

L’inoculation précoce (aux deux tiers de la FA) est peu utilisée du fait des problèmes de viabilité des bactéries, les levures étant très actives à ce stade. Enfin, l’inoculation séquentielle (post FA), permet de réduire le risque de piqûre lactique, les sucres ayant déjà été consommés par les levures.

Doit-on opter pour une FML totale ou partielle ?

Sur rouge, une malo totale est obligatoire. Ensuite, tout dépend du profil produit. « Sur les rosés secs, il est souvent intéressant de ne faire la malo que sur une partie du lot, puis de l’assembler avec le reste, non démaliqué », observe Christophe Marchais. Une FML totale pourrait selon lui conduire à une perte d’élégance et de fruité. Dans le cas des rosés demi-secs, il recommande même d’assembler une cuve de rosé sec qui aura réalisé sa malo, avec le demi-sec non démaliqué, la réalisation de la FML étant autrement très compliquée.

Que faire en cas de faible taux d’acide malique ?

Lorsque l’acide malique est présent en faible quantité, il est souvent difficile de lancer la malo, le substrat venant à manquer. « Il est alors possible d’acidifier à l’acide L-malique, a suggéré Christophe Marchais. Ce n’est pas encore pratiqué, et c’est interdit en bio. Mais c’est une piste de réflexion. »

Pour plus d’informations, cliquez ici