Repérer les entérotoxémies à l’autopsie

Ovins jeunes ou adultes, tous peuvent être sujets aux entérotoxémies. Mieux vaut en connaître les symptômes.

Les entérotoxémies sont quasiment toujours synonymes de mort subite chez les ovins (jeunes et adultes) accompagnées des signes généralement faciles à repérer : gonflement rapide de l’abdomen et apparition d’une mousse parfois colorée de sang au niveau des naseaux. Ce sont des toxi-infections à point de départ intestinal : infection lors de la multiplication incontrôlée de bactéries du genre Clostridium (clostridies) et sécrétion par ces bactéries de toxines, qui après absorption et passage dans le sang provoquent des lésions des tissus et la mort. Ce développement anormal des clostridies est provoqué par des causes initiales où l’alimentation, le parasitisme interne et l’environnement jouent un grand rôle. Si on se tient à ces observations, on peut conclure souvent trop abusivement de mort par entérotoxémie, ou inversement ignorer cette maladie lorsque les signes ne correspondent pas tout à fait à ceux décrits, d’où l’importance de connaître les principales lésions lors d’un examen du cadavre pratiqué rapidement après la mort. Lors d’entérotoxémie, la multiplication de bactéries appelées clostridies conduit à des concentrations supérieures à 1 000 000 de ces germes/g contenu intestinal (la concentration normale se situe entre 1 000 et 10 000). Les espèces de clostridies impliquées sont le plus souvent Clostridium perfringens, classiquement subdivisée en 5 types (A, B, C, D, E) selon les toxines qu’elles sécrètent, parfois Clostridium sordellii et Clostridium septicum. Ces toxines pathogènes sont alors responsables de nécrose, lyse cellulaire, œdème, hypertension, et mortalité.

Un mouton en excellent état peut être retrouvé mort en quelques heures

Certaines pathologies telles que le pica des agneaux, le parasitisme intestinal (coccidiose, monieziose, strongyloses intestinales) et des traitements médicaux (une antibio-supplémentation par voie orale, si elle est mal conduite, peut perturber l’effet barrière) sont susceptibles de favoriser les entérotoxémies. Les symptômes sont la plupart du temps inexistants ou de durée tellement brève qu’ils ne sont pas détectés : le mouton, souvent en excellent état corporel et tête de lot, est trouvé mort, sans signe prémonitoire (« mort subite »). Dans quelques rares cas, des signes sont observés quelques minutes avant la mort : l’animal est en décubitus latéral, très agité, animé de mouvements de pédalage, en opisthotonos (tête en arrière), les muqueuses fortement congestionnées, avec une température rectale qui peut atteindre alors 41-42 °C. La mort survenant ultra rapidement, les réservoirs gastriques sont pleins, les processus fermentaires de digestion en action, la putréfaction et l’autolyse du cadavre, associées à une météorisation, interviennent donc très rapidement après la mort. Selon la température extérieure, l’autopsie devra être réalisée après la mort dans un intervalle de 6-12 heures, au-delà, les altérations normales du cadavre vont difficilement permettre de diagnostiquer l’entérotoxémie. Selon les types de Clostridium, des toxines différentes peuvent être sécrétées et selon leur pouvoir pathogène conduire à des tableaux de lésions variés lors de l’autopsie.

Selon l’âge de l’ovin, les entérotoxémies se distinguent

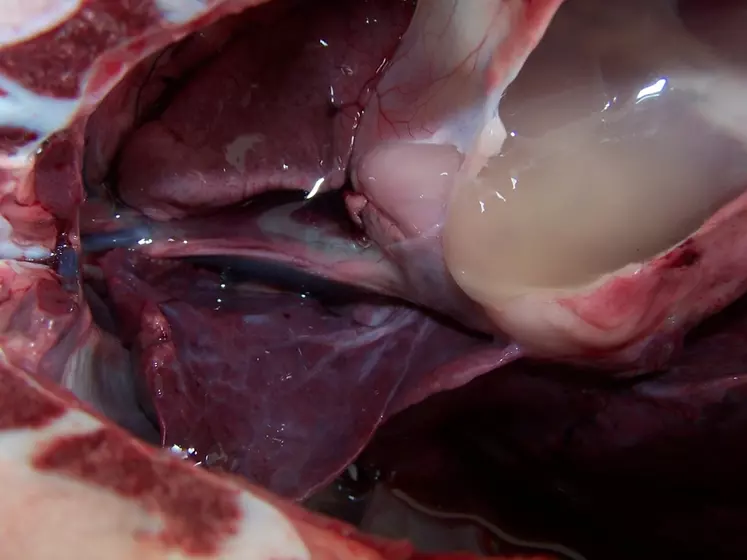

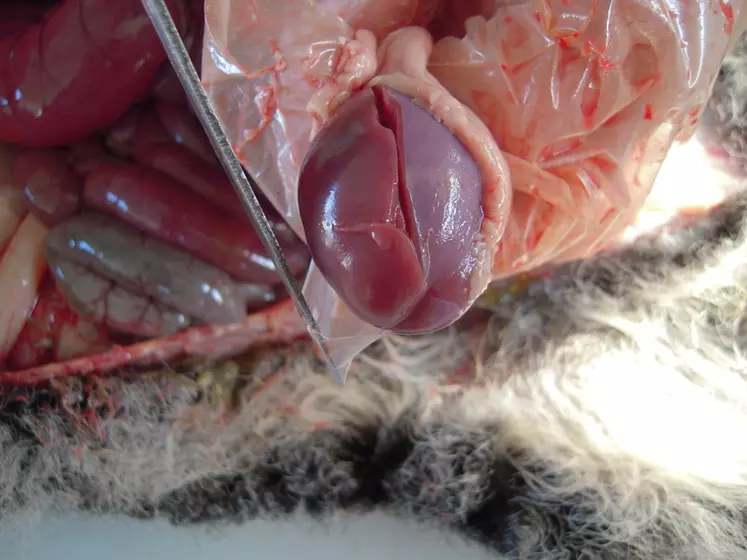

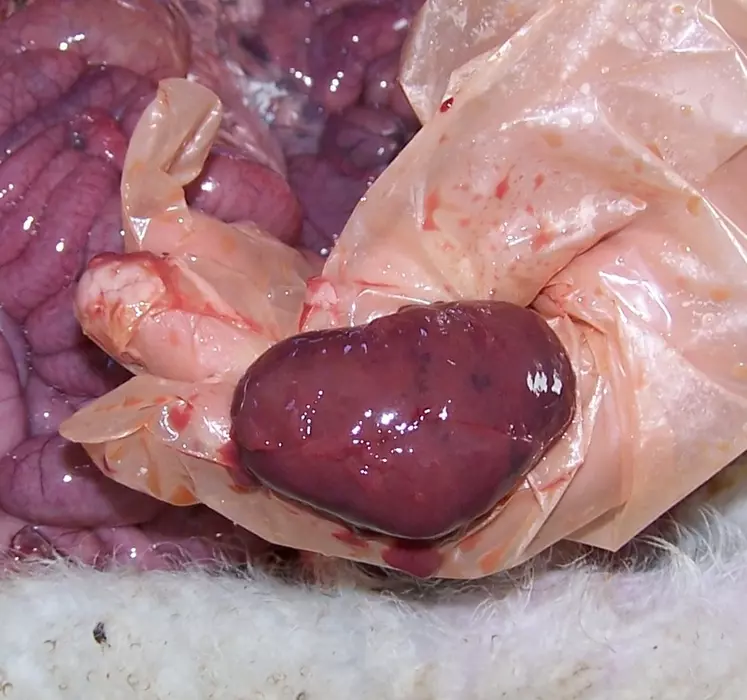

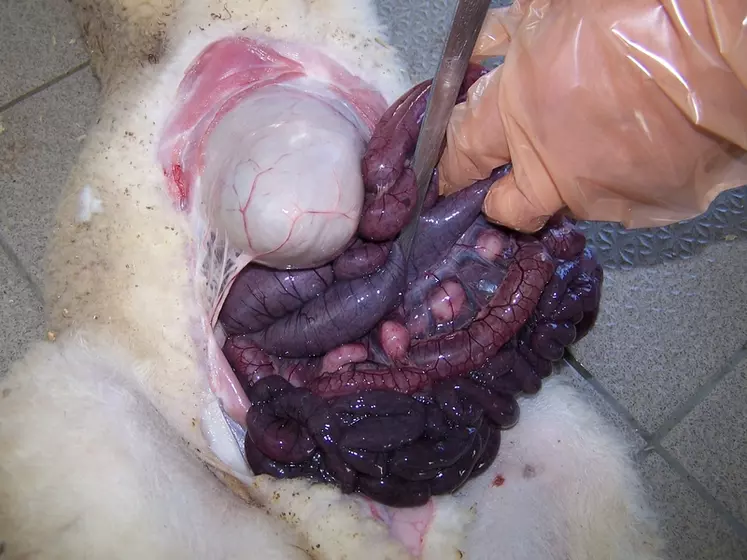

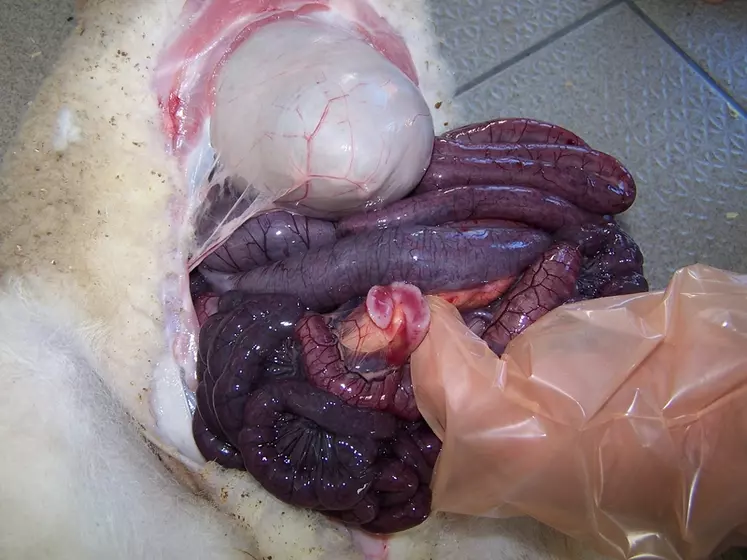

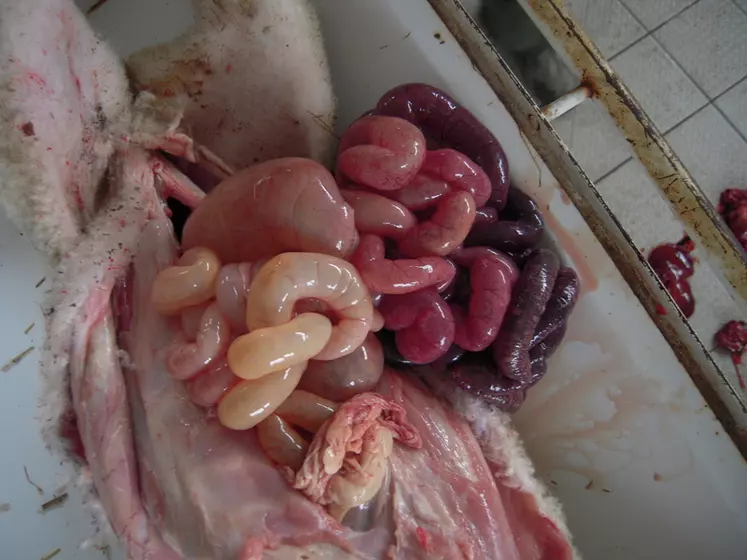

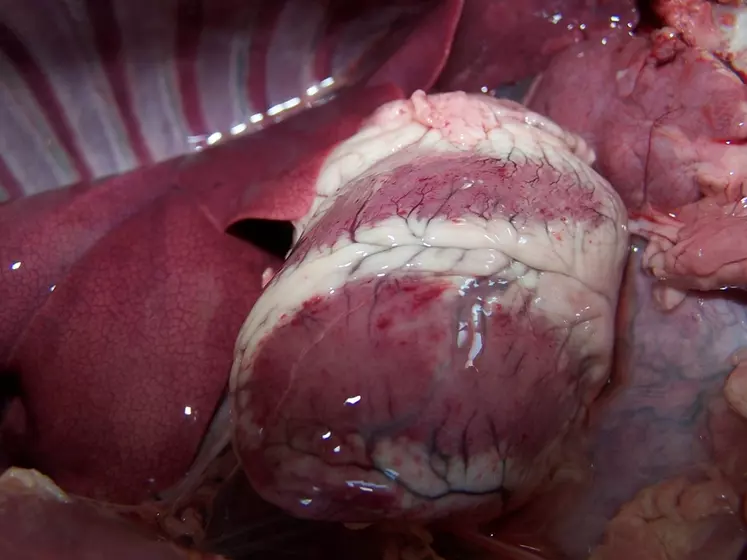

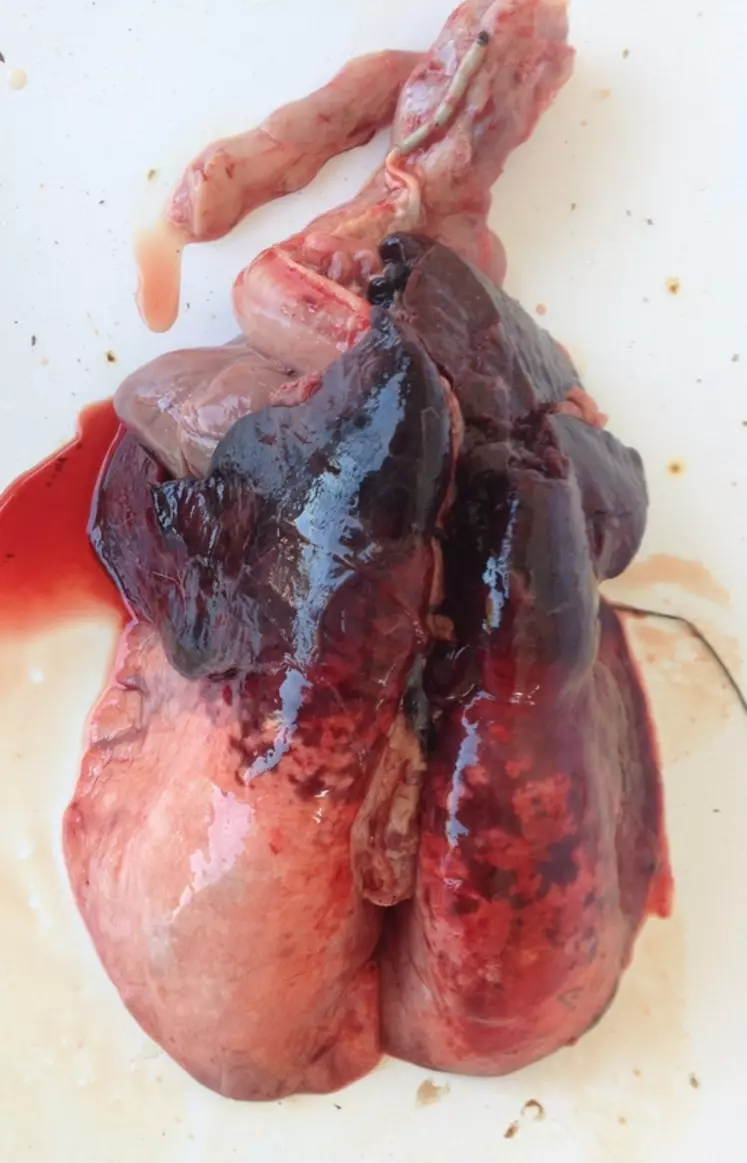

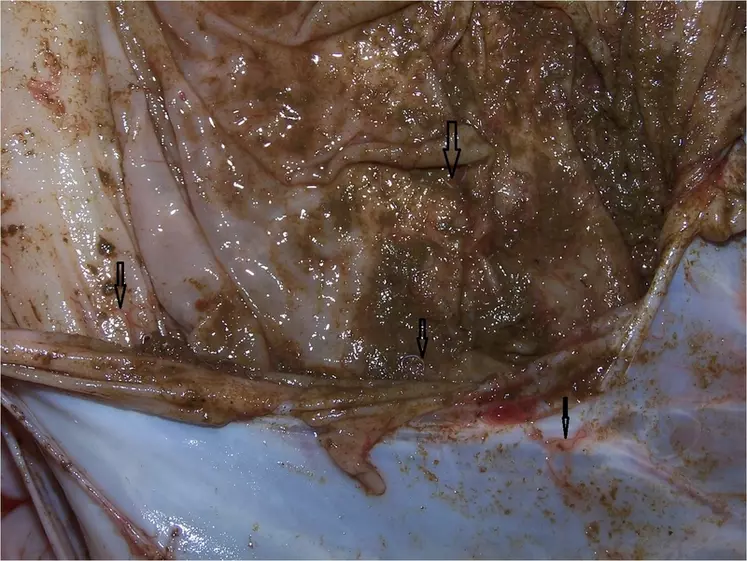

Cependant en règle générale, l’état d’engraissement est excellent (photo 1), l’abdomen est distendu par des gaz accumulés dans les estomacs et l’intestin (photo 2), la peau est parfois de coloration bleuâtre aux endroits glabres comme le pli de l’aine, un écoulement spumeux et hémorragique aux naseaux est possible (photo 3) ; ces lésions correspondent à des altérations organiques et apparaissent rapidement. Les autres lésions sont visibles à l’ouverture du cadavre, au cours de laquelle il faudra être prudent lors de l’ouverture du thorax de façon à ne pas percer le péricarde où un épanchement cavitaire à l’aspect de blanc d’œuf cru peut être visible (photo 4), les reins peuvent également présenter un aspect pulpeux, friable sous la main (photos 5, 6). Ces lésions sont fréquentes dans le cas des entérotoxémies de type D (Pulpy kidney ou maladie du rein pulpeux), elles peuvent concerner aussi bien un agneau à l’herbe qu’en bergerie, ainsi que parfois les adultes. L’entérotoxémie de type B (ou dysenterie de l’agneau) est plutôt observée sur l’agneau de bergerie vers l’âge de 2-3 mois. À l’ouverture, les intestins sont très congestionnés, voire nécrotiques (photo 7), leur contenu est hémorragique (photo 8), et les ganglions associés sont très réactifs (photo 9). Dans ces formes-là, l’épanchement du sac péricardique n’est pas toujours visible. Des formes plus localisées à certains segments de l’intestin peuvent exister (Photo 10).

Toutes les morts subites ne sont dues à l’entérotoxémie

Dans certaines circonstances (agneaux de bergerie, passage à une alimentation solide sous forme de granulés), des lésions localisées à la caillette (gastrotoxémie, œdème malin de la caillette) sont présentes (Photos 11, 12, 13). Dans tous les cas, des lésions de suffusions (taches hémorragiques) sur la surface du cœur pourront être recherchées car souvent présentes (Photo 14). Enfin, le parasitisme interne qui est un facteur favorisant des entérotoxémies sera suspecté et exploré (coccidies, strongles de bergerie à l’intérieur, strongles intestinaux, ténia à l’herbe) (photo 15). Il faut cependant garder à l’esprit que les morts subites sont loin d’être toutes dues à de l’entérotoxémie, parmi les plus courantes, on peut citer l’acidose (lors d’ingestion massive de céréales acidogènes telles que le triticale, l’orge…) (photo 16), des formes septicémiques de pasteurelloses (Mannheimia haemolytica ou Biberstenia trehalosi) (photo 17), des intoxications (glands, if…) (photo 18), des strongyloses de la caillette (photo 19), la foudre… D’où l’intérêt d’avoir recours à l’autopsie aussi souvent que possible afin que toute mort subite ne soit pas baptisée abusivement entérotoxémie.

Les causes des entérotoxémies

Une entérotoxémie est l’aboutissement d’une combinaison de causes primaires, qui s’organisent autour de trois mécanismes clés :

- un changement alimentaire brutal (favorable à la croissance des clostridies dans l’intestin),

- le ralentissement ou l’arrêt du transit digestif (blocage de l’effet de « chasse » du péristaltisme intestinal),

- la réduction ou la disparition de l’effet barrière (compétition inhibitrice de la croissance des clostridies par d’autres bactéries) ou à cause de lésions de la muqueuse intestinale lors d’infestations parasitaires.

Une alimentation bien gérée garde l’entérotoxémie éloignée

Chez les jeunes en croissance et les adultes, l’alimentation joue un rôle majeur, en relation avec :

La composition de la ration et la nature des aliments :

- Ration à forte proportion d’azote dégradable, avec apport insuffisant de glucides rapidement dégradables, par exemple lors de la mise à l’herbe ou à des périodes de pousse d’herbe rapide.

- Ration à faible fibrosité et à forte proportion de glucides rapidement dégradables, (ration à fort risque de générer une acidose du rumen)

- Appétence des aliments distribués, soit qui incite à la consommation d’aliments concentrés, soit à l’inverse qui réduit la consommation de fourrages ou de paille (fibres), en relation avec leur nature et leur qualité de conservation (moisissures, pulvérulence…)

La distribution de la ration peut également être responsable de la maladie lors de transition alimentaire inexistante ou pas assez progressive, mauvaise accessibilité des aliments fibreux, de l’eau de boisson, distribution pouvant induire des pics de consommation (1 fois par jour contre 2 fois par jour), apport énergétique non synchrone de l’apport azoté. La consommation de la ration est aussi variable en fonction des sujets (gloutons, dominants…), de variations climatiques (refroidissement brutal, variations de la pression atmosphérique).