Un gros projet de méthanisation porté à 100 % par des éleveurs

Dans le Sud du

Maine-et-Loire.

Deux projets jumeaux,

portés par 77 élevages,

sont 100 % agricoles pour

les matières entrantes,

le plan d'épandage

et le financement.

« Au départ, ce projet a été pensé comme le projet d'un territoire, celui des pays de Loire-en-Layon et Saumurois. Il est né d'une réflexion de l'antenne locale de la chambre d'agriculture du Maine-et-Loire pour ces deux pays, et a été initié et porté par quelques éleveurs « fous ». Pour faire aboutir un projet de cette envergure, il faut trois ingrédients essentiels : des agriculteurs porteurs de projet motivés dans la durée et qui donnent de leur temps, des financements publics, et un animateur de choc pour structurer le groupe et l'accompagner dans la durée », brossent Michel Brossier et Régis Reveillere, deux éleveurs engagés. « Nos élus et nos professionnels agricoles ont vu la même chose que nous dans ce projet : un moyen de maintenir l'élevage et une nouvelle richesse pour la région, bref, un vrai projet de territoire », ajoute Jean-François Corbin, de la chambre d'agriculture du Maine-et-Loire.

Michel Brossier et Régis Reveillere expliquent en quoi la méthanisation stabilise l'élevage sur leur région. « Elle renforce l'économie de nos exploitations en amenant une diversification, elle nous permet des économies d'achat d'azote minéral (remplacé par les éléments fertilisants des digestats rapidement assimilables par les plantes), elle nous sécurise par rapport à la réglementation environnementale (plan d'épandage collectif mutualisé, suppression du stockage aux champs, stockage couvert de neuf mois assuré par le digesteur). » Enfin, la méthanisation créé un lien durable avec la société grâce à la production d'électricité et de chaleur d'origine renouvelable, et de nouveaux emplois induits.

Une volonté forte d'autonomie

En 2009, tous les éleveurs du Sud-Est du département (près de 1 000) ont été interrogés sur leur intérêt pour la méthanisation. « Vingt-deux ont répondu présents à la première réunion. » Quelques responsables professionnels et l'animateur de la chambre d'agriculture rencontrent alors un représentant de Tiper méthanisation (Deux-Sèvres). Ce gros projet est porté en majeure partie par des financeurs extérieurs à l'agriculture. « Cela n'a pas plu aux éleveurs du groupe. Ils m'ont dit : si des extérieurs sont intéressés pour porter un capital-risque pour ce type de projet, c'est qu'il y a moyen de gagner. Nous voulons trouver le moyen de faire un projet porté à 100 % par des agriculteurs », raconte Jean-François Corbin. Le groupe affirme sa volonté très forte de porter ce projet en autonomie : maîtrise du capital, des choix stratégiques, des matières entrant dans le digesteur, et maîtrise du plan d'épandage.

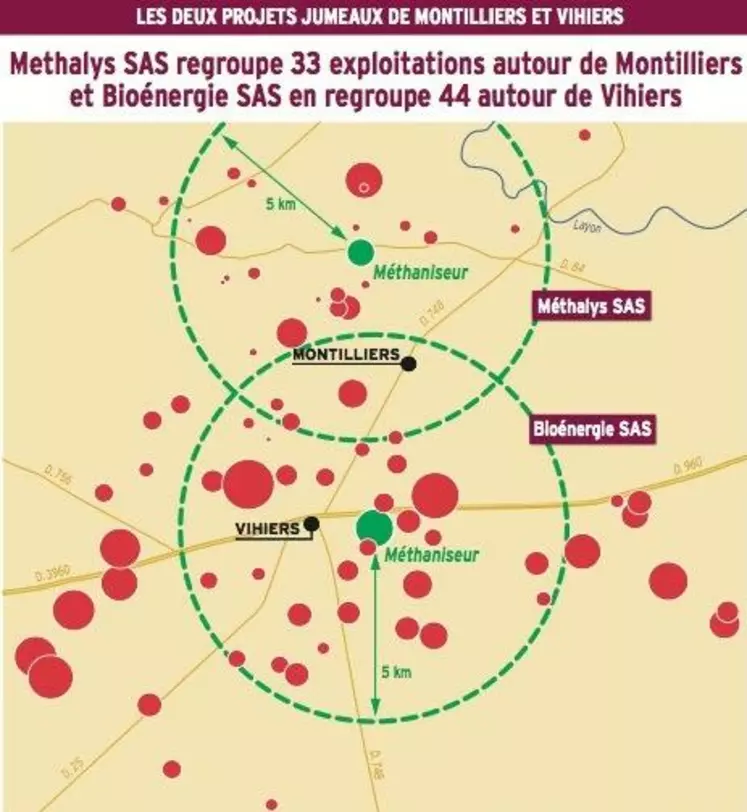

À partir de 2011, il faut dimensionner le projet. À partir d'une étude du gisement et des débouchés potentiels pour la chaleur, Jean-François Corbin cible cinq petites régions. Puis il faut trouver des porteurs de projet. Pour que les éleveurs s'engagent dans l'aventure, il faut un prix qui puisse rémunérer le transport, l'épandage et le capital engagé. Jean-François Corbin l'estime à 0,23 EUR/m3 de méthane. L'animateur mène une enquête auprès des 400 éleveurs des zones ciblées, pour évaluer leur intérêt pour le projet, leur ressource en effluents d'élevage, et une simulation est réalisée. Il en ressort 250 enquêtes validées. Entretemps, des éleveurs voisins des zones ciblées se greffent au projet. Et, fin 2011, deux associations sont créées, Methalys et Bioénergie, regroupant 77 exploitations en tout.

Tout est pensé en commun sur les deux projets : orientations stratégiques, règles de fonctionnement, choix du bureau d'étude et du constructeur. Dès lors, pourquoi deux SAS et pas une seule ? « Avec deux présidents, deux bureaux, on double le potentiel humain pour porter le projet. Et la créativité est stimulée », soulignent les éleveurs. Avec une seule SAS, gérer un groupe de 80 exploitations aurait été plus compliqué.

Par contre, pour le transport, la dimension de chaque SAS est trop petite. Le transport est donc mutualisé sur les deux projets. Et pour les fosses décentralisées, l'optimum de mutualisation est à 500 ha de surface d'épandage, d'où le choix de neuf fosses pour stocker le digestat avant épandage.

Les associations partent sur l'étude d'opportunité réalisée par la chambre d'agriculture. En 2012 a lieu l'étude de faisabilité par Méthaneva, le choix du constructeur, et la création de deux SAS à partir des deux associations. Cette année est celle de l'instruction du dossier installation classée (un an et demi). Et après un an de travaux, les SAS espèrent une mise en service fin 2015.

Sur une autre des petites régions ciblées, Doué-la-fontaine, le démarrage a été plus long. « Une association d'une quarantaine d'exploitations s'est créée avec un porteur de projet, et elle démarre l'étude de faisabilité », annonce Jean-François Corbin.

Les principes fondamentaux qui assurent l’autonomie des éleveurs

. L’apport de capital est fonction des apports de matière.

. Une exploitation = une voix, pour la prise de décision.

. Décisions prises à la majorité d’au moins 2/3 des voix.

. La ressource carbonée est 100 % agricole.

. Le plan d’épandage se limite à la SAU des actionnaires. Les éventuels excédents sont normalisés et vendus à l’extérieur.

. La SAS s’occupe du transport des effluents jusqu’au digesteur. Les fumiers sont chargés par l’exploitant dans les caissons de la SAS, et un camion de la SAS vient les chercher. Les lisiers sont pompés dans la fosse de l’exploitation par camion citerne de la SAS.

Le coût du transport est à la charge des apporteurs. « Cette règle garantit que la marge de la SAS ne sera pas détériorée par des produits peu méthanogènes ou éloignés », précise Michel Brossier.

. Les digestats liquides sont stockés dans neuf fosses

décentralisées, couvertes, pour optimiser la qualité et le coût d’épandage.

. La SAS gère l’épandage du digestat.

. Le prix d’achat des matières entrant dans le digesteur est calculé au plus haut pour que la SAS ne fasse pas de bénéfice.

. Pas de rémunération du capital. « Ce n’est pas une rente. Nous voulons, comme en Cuma, que cet investissement serve aux actifs. »

. Le digestat est vendu par la SAS. L’élément fertilisant rendu racine revient 50 % moins cher qu’une fertilisation minérale.